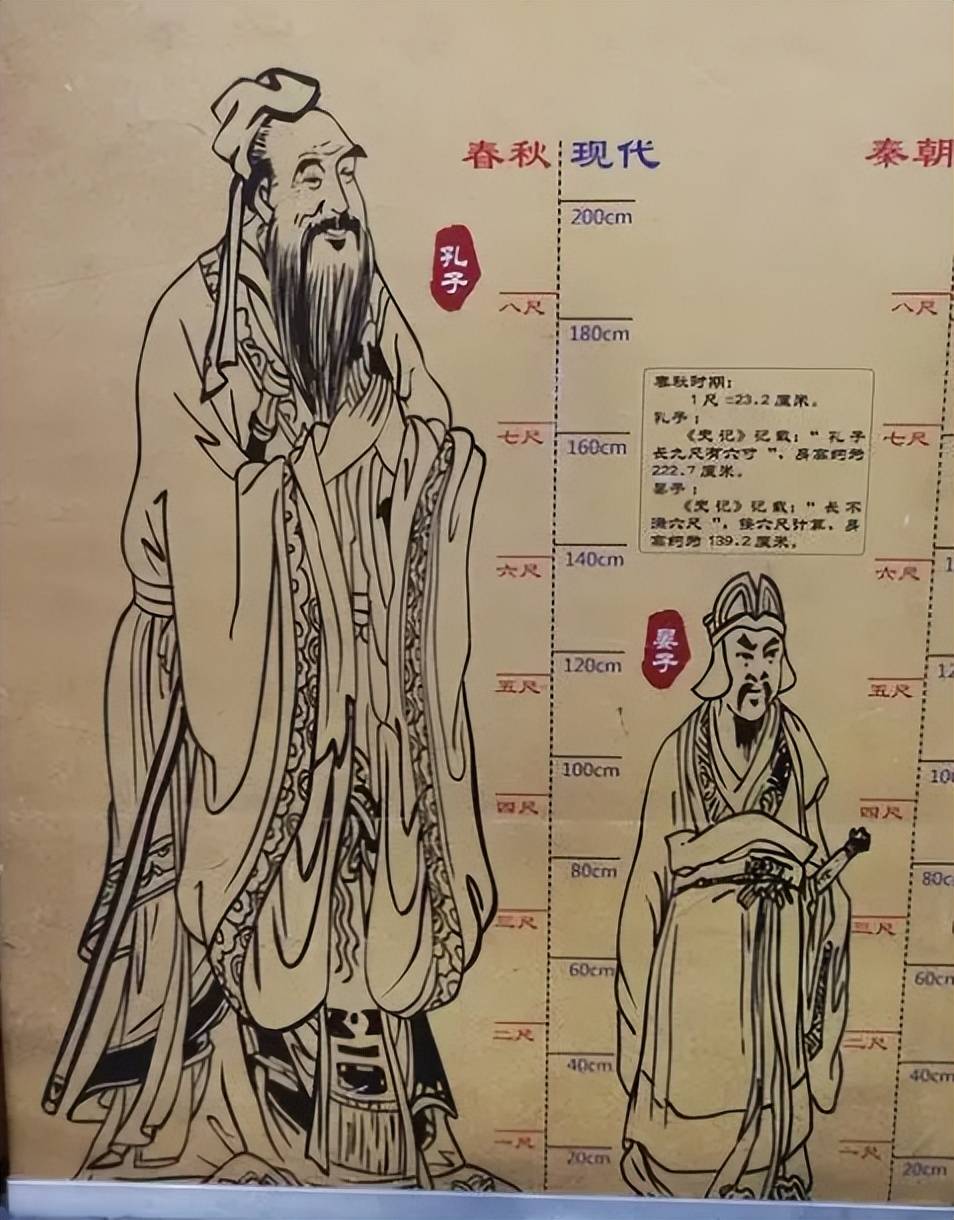

身高、外貌、穿着——这些是人们初次见面时最先注意到的特征,也是决定第一印象的关键因素。古代人对这一点十分敏感,因此往往会特别强调男性的身高。常见的表述如“七尺男儿”、“八尺之躯”等,反映了他们对身高的重视。按照如今的标准,三尺约等于一米,那么六尺的男子已经相当于两米高了。值得注意的是,古代“尺”的长度并不固定。比如,汉朝的“尺”约为23厘米,唐朝则是30厘米,而明朝的尺长接近现代标准。因此,所谓的“七尺男儿”,其实随着时代的不同,也代表着不同的身高。

那么,在秦汉时期,中国人的平均身高大致是多少呢?又有哪些地方的男性身高较高,拉升了全国的平均水平呢?

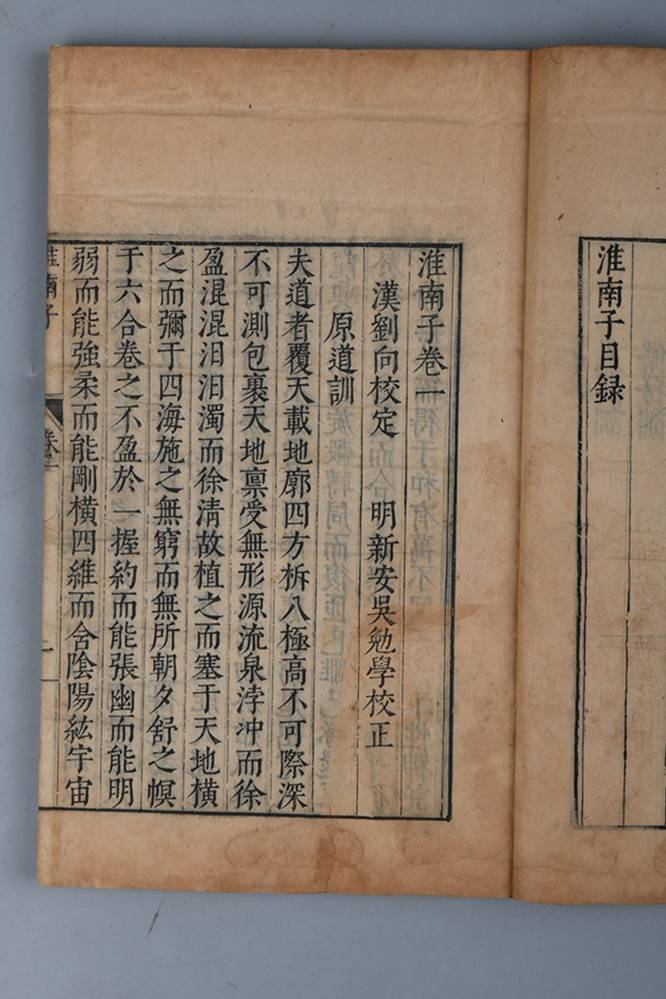

古代史料中,关于身高的标准通常分为两类。一类是像《淮南子》与《论衡》这样的哲学与思想性较强的书籍,另一类则是以《灵枢经》这样的医书为代表。哲学书籍中,男性的身高常常以“七尺”作为标志。例如,《论衡》里就有“中人之体七八尺”之语,说明当时男性的身高大约在七尺到八尺之间。问题在于,七尺代表的身高究竟有多高?这个问题并不容易回答,因为“七尺”这一说法始自周朝,战国时期便已有记载,“凡民自七尺以上,属诸三官”,并将七尺作为成年男性的标准。然而,周朝的尺与汉朝的尺长不同,周朝的尺大约是20厘米,而汉朝的尺长则是23厘米。因此,七尺在不同朝代代表的身高是有所差异的。若按周朝的尺来计算,七尺的身高只有140厘米,而按汉朝的尺计算,七尺则为161厘米,差距可见一斑。

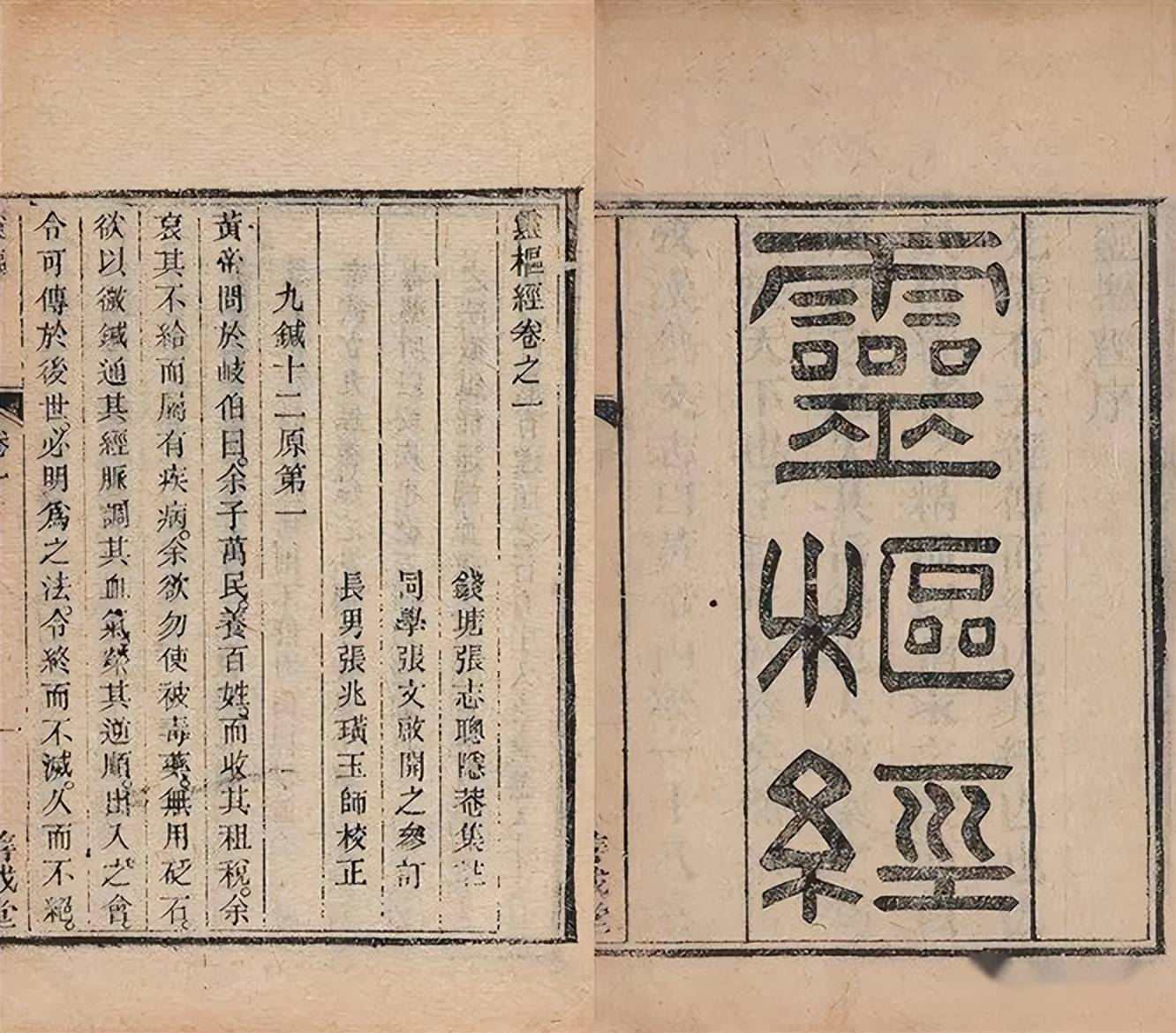

为了准确测量古人的身高,我们可以参考古代医学书籍中的数据。古代医书如《灵枢经》通常将七尺五寸作为治疗对象的标准身高。七尺五寸大约是172厘米,这个身高更符合我们对当时男子身高的合理预期。根据《史记》中的记录,霍光的身高为七尺三寸,大约是167至168厘米,这与医书中的标准相符。因此,秦汉时期,男性的平均身高大约在七尺三寸到七尺五寸之间,即167到172厘米。

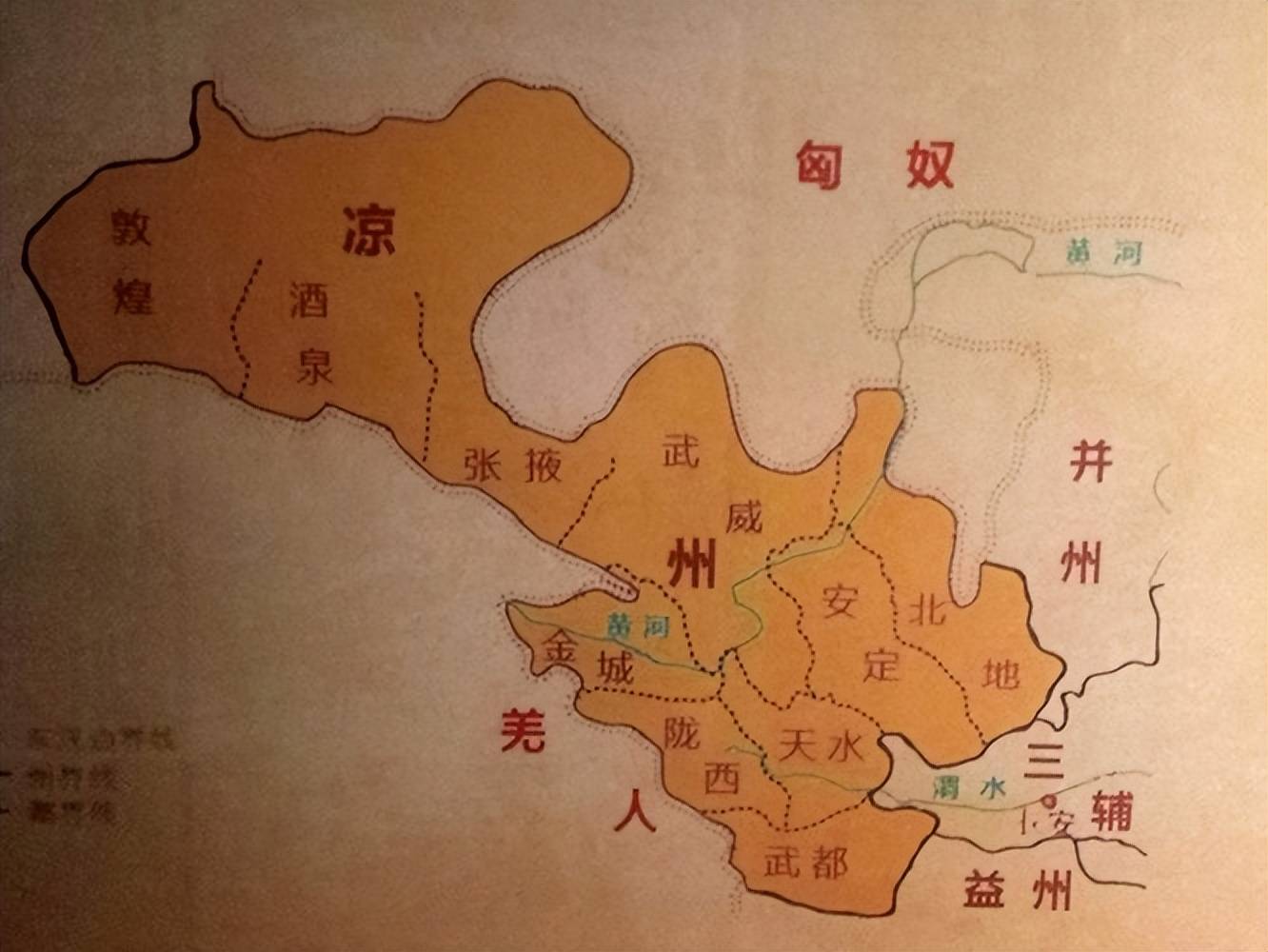

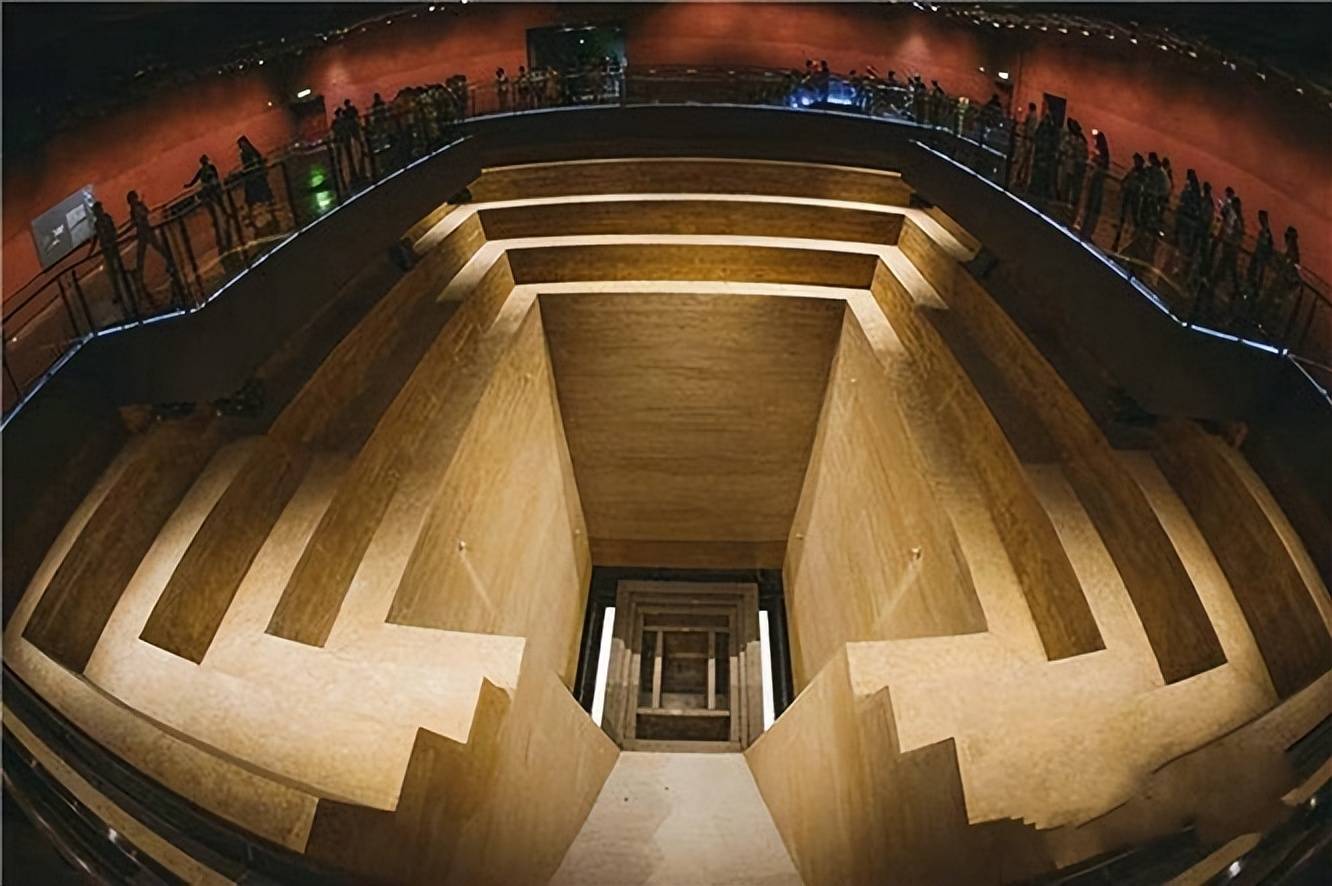

除了文献记载,考古学的发现也为我们提供了有力的证据。通过对秦汉时期墓葬的发掘,我们可以更精确地估计古人身高。例如,陕西临潼的一个墓地中,34个男性的平均身高为168厘米,27个女性的平均身高为161厘米,这与现代陕西人的身高相差不大。此外,考古学家发现,山东、山西等地的墓葬中,男性的身高大致在7.2尺到7.3尺之间,女性则在6.9尺左右。而南方地区的考古资料较少,尤其是在珠江流域,几乎没有能够用于估算身高的尸骨。

从现有的考古数据来看,陕西、河南、北京和山西的男性平均身高普遍较高,女性的身高则以陕西和山西为主,相对较低。值得注意的是,南方的墓葬资料稀缺,尤其是在长江流域和珠江流域,这也使得我们无法准确评估当时南方女性的平均身高。

回顾古代文献,我们不难发现,《淮南子》和《论衡》这两部书中多次提到七尺的身高。这些书的作者大多生活在淮河流域和长江流域,接触的多为南方人,因此他们的身高标准便倾向于七尺。现代 考古发现表明,南方地区男性的身高大约在159厘米左右,这一数据与古代文献的描述相符。

综上所述,秦汉时期的身高状况与今天各地区的身高差异在某种程度上相似。今天的我们,平均身高远高于古人,得益于更丰富的营养与生活条件。与古代贵族食不果腹、疾苦多多相比,我们的生活水平和健康状况无疑是更为优越的。

总之,虽然秦汉时期的身高数据并不完备,但通过多方面的考古发现与史料分析,我们可以对当时的平均身高有一个大致的估算。这些数据也提醒我们,身高不仅是遗传和环境的结果,也与时代背景和社会发展密切相关。

参考资料:

《史记》

《资治通鉴》

《淮南子》

《论衡》

《灵枢经》