历代英明君主中,没有谁能比得上洪武帝。为什么会这样?历代君王施行的德政中,有的尚属完善,有的则未尽善尽美。——这是顺治皇帝的评价。

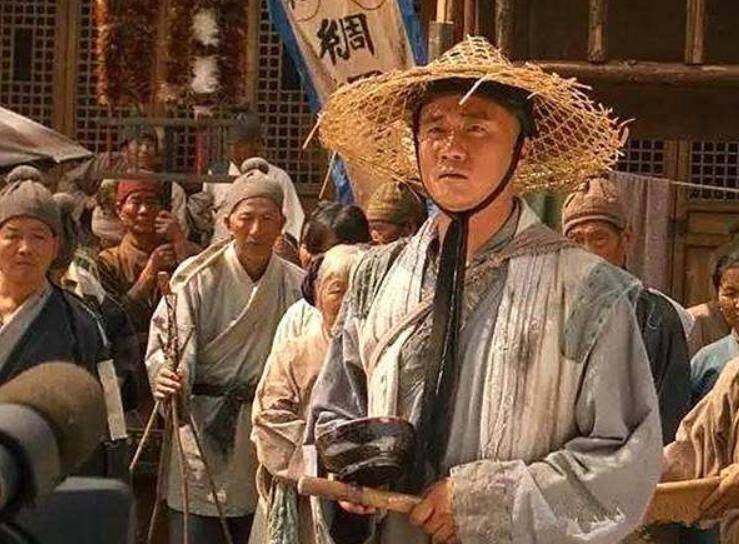

说起这位被称作“乞丐天子”的明太祖朱元璋,他曾当过和尚,讨过饭,做过小兵,最终成为了皇帝。朱元璋的人生经历可谓坎坷曲折,他从社会底层一步一个脚印,历经无数艰难险阻,才得以坐上皇位。普通人难以想象他所承受的痛苦与磨难。

除了他自身坚韧不拔、吃苦耐劳的精神,朱元璋在用人方面也有独到之处。他麾下不乏名将如蓝玉、徐达、常遇春,也有谋士如刘伯温、李善长。可以说,当时天下所有有才干的武将和文臣,都纷纷归附于朱元璋。

俗话说:“常在河边走,哪有不湿鞋。”即便是有卓越识人的朱元璋,也难免有看走眼的时候。他手下就有一位官员,长期穿着破旧衣服,朱元璋多次称赞他是清廉之人。

刘伯温曾上奏朱元璋提醒道:“此人不能久留。”起初,朱元璋不以为意,但事实最终证明了刘伯温的判断是正确的。究竟这人是谁?他背后又藏着怎样的故事?今天我们就来细说一番。

故事得从朱元璋起兵反元讲起。那时,正是元朝末年,元顺帝是个软弱无能的皇帝。他既不善于治理国家,也不懂军事,既不能开疆拓土,也无法安定江山。

天灾不断,民不聊生,百姓痛苦万分。元顺帝不仅不救灾安民,反而加重赋税。朱元璋的父母在这样的困苦中饿死,正因如此,朱元璋才无奈出家当和尚,以讨饭为生。

那时旱灾蝗灾频繁,饥荒肆虐,疫病横行。太祖朱元璋十七岁时,父母兄弟相继去世,家贫无力安葬。元顺帝的种种残暴行为,激发了各地农民的起义,许多百姓自发聚集,誓要推翻元朝,其中最具声势和战斗力的就是红巾军。

彼时,朱元璋已脱离寺庙,投身红巾军,多次战斗中逐渐成为领袖。元顺帝深知朝廷军队无法抗衡起义军,便派遣大臣四处招抚,企图安抚他们。

定远人郭子兴与孙德崖等人起兵于濠州。

巧合的是,故事主人公张昶就是元顺帝派去招安朱元璋的使者。初见朱元璋时,张昶绘声绘色地描绘着荣华富贵、美人如云的未来,试图说服朱元璋归顺。

面对各种美好承诺,朱元璋神色凝重,半天只淡淡回答:“不去。”

随后,朱元璋让张昶留在红巾军中,虽说张昶不情愿,却无法违抗。

无奈之下,张昶便留了下来。随着红巾军势力渐长,朱元璋逐步统一南方十四省,元朝北方朝廷摇摇欲坠。

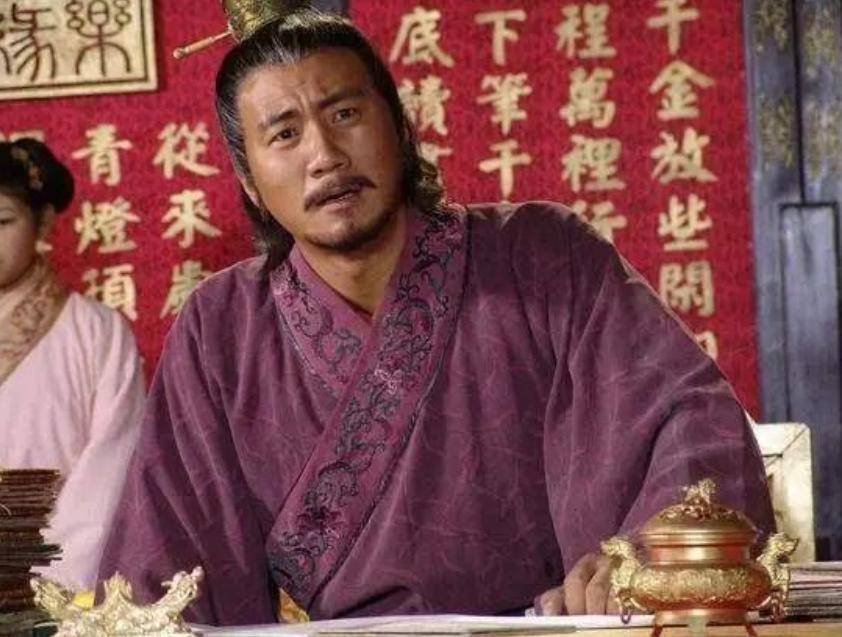

时机成熟,朱元璋在南京即位称帝,定国号“大明”。新朝刚立,必需制定律法,此时朱元璋想到了张昶。

其实朱元璋从第一次见到张昶便对他极为赏识,认为他才华横溢、学识渊博。

张昶才干出众,精通历史典故,对国家制度设计颇有建树。

当朱元璋召见张昶时,盛赞他是清官楷模。只见张昶身着粗布麻衣,步履稳健走进朝堂,让朱元璋眼前一亮。

明朝建立后,朱元璋和群臣过上了锦衣玉食的生活,但张昶作为前朝户部尚书,却仍穿破旧衣服,这令朱元璋非常高兴。

朱元璋连声称赞张昶的朴素装束是清廉的象征,并鼓励群臣效法张昶,脱去华服,统一穿布衣。

这时,只有刘伯温察觉不对,私下找到朱元璋警告说:

“张昶心机深沉,不能留。”

当时的朱元璋根本不理会刘伯温的话,反倒认为刘伯温是嫉妒张昶受宠,频频批评刘伯温。

然而,朱元璋很快就尝到了不明智的苦果。

他一边劝刘伯温放下偏见,一边重用张昶,甚至让他负责修订《大明律》,这在当时权力极大。

张昶对修律法的成功与否关乎明朝政治的稳定与未来发展,这对他来说是天大的机遇。

但张昶心中却无喜色,他心系元朝,思念妻儿多年未见,他们仍居住在元大都。

元顺帝虽然以为张昶已死,但依旧封赏了他的父亲,这让张昶笃信只要回元朝必定能官运亨通。

他私下对朱元璋说:

“若能归元,富贵不失。”

于是,张昶开始谋划离间,首先采取劝说策略,建议朱元璋将战争交给将军,自己则安享皇帝生活。

我们都知道“由俭入奢易,由奢入俭难”,张昶此言无异于教朱元璋做昏君,削弱其威信。

朱元璋并非愚笨,立刻拒绝提议,并在心中对张昶起了警觉。

他心想,张昶欲为“赵高”——意指阴险权臣。

第一个策略失败后,张昶转而用第二招:借修律法之机,大幅加重刑罚,严苛治民,意在损害朱元璋民望。

正所谓“水能载舟,亦能覆舟”,张昶正是将朱元璋推向危机边缘。

但朱元璋并未上当,他表面顺从,暗中否决张昶的法令。

张昶因此惊恐,朱元璋派杨宪调查其一切。

某日,杨宪假托探访好友之名进入张昶府邸,彼时张昶因不被采纳而愁眉苦脸,身体也大病一场。

他深知杨宪刚正不阿,一旦查出自己心向元朝的秘密,必将身陷囹圄。

事与愿违,杨宪果然在张府找到一封家书,信中张昶坦言:

“身在江南,心在塞北。”

朱元璋一看信件,顿时心中明了,认定张昶是卧底间谍。

这才相信刘伯温之前的警告,迅速下令逮捕张昶。

当张昶被押至面前,年迈的他依旧挺胸直视朱元璋,断然说道:

“我已决心叛变,不可宽恕。”

朱元璋听罢,明白张昶志在名垂青史,宁死不屈。

于是顺应其意,将其处死。

历史无绝对好坏,张昶虽为间谍,但对元朝忠心耿耿。

胜负难判人心善恶,张昶的赤诚之心,值得后人敬佩。

也许正因如此,一向严厉的朱元璋,才赐他一个干脆利落的死法。

元至正二十七年六月,参知政事张昶被诛。

你对此有何看法呢?

参考:《明史》

---