《乞巧》伏元春之死,是脂砚斋的自以为是,细扒这出戏,才知道所指另有其人。

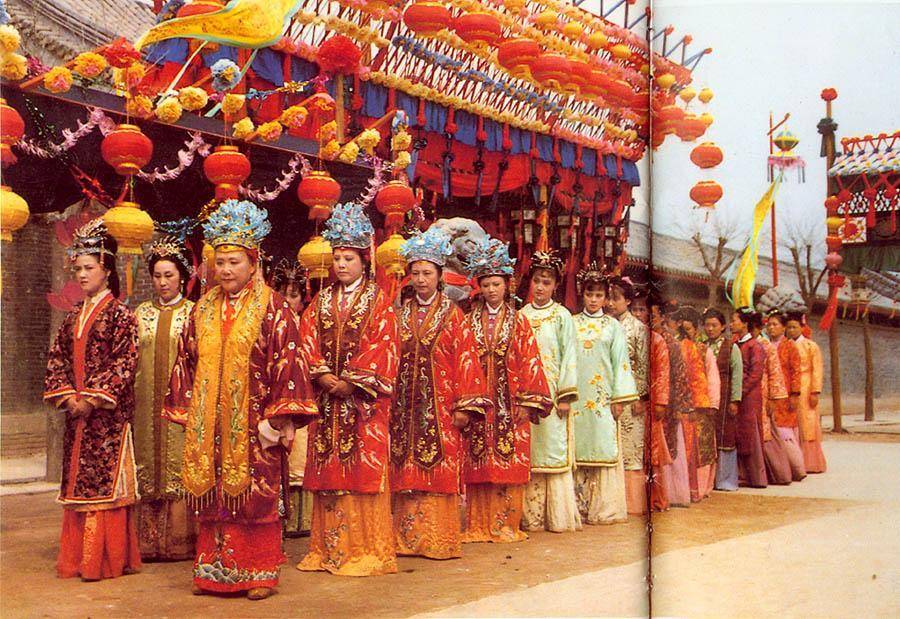

《红楼梦》第十八回,贾元春省亲,在与祖母等长辈亲人见面叙旧伤感后,又领一众弟妹为园中各处景致题诗,最后,才到了观戏部分。

为了准备这一节目,贾府还特意到苏州买来十二位专门唱戏的小女孩子养在府中,成了贾府的家班,由贾蔷管理。

这一次听戏,贾元春一口气点了四出,其中

第二出的《乞巧》后面,脂砚斋批道:

《长生殿》中,伏元妃之死。

脂砚斋是几百年来评批《红楼梦》最为著名的一位批书人,据某些红学家考证,他可能是史湘云的原型,总之,他与原著作者的关系非常亲近。因此,这么多年来,凡研究《红楼梦》,就不能忽略脂砚斋,而更多时候脂砚斋的批语成了金科玉律。

然而无论如何,脂砚斋毕竟不是作者本人,即便他自认为作者知己,也不能做到跟作者的思想心境“同理同源”,他也有“犯错”的时候。

譬如作者的笔下,晴雯的判词排在袭人之前,很明显晴雯是又副册的首钗。然而在第十九回,在写到花袭人拒绝被家人赎回一节,喜爱花袭人的脂砚斋竟然喜滋滋将花袭人封为又副册第一钗:

补出袭人幼时艰辛苦状,与前文之香菱、后文之晴雯大同小异,自是又副十二钗中之冠,故不得不补传之。

所以,脂砚斋的批语,固然很有价值,但并非可以每一条都能无条件相信。

譬如这一次的《乞巧》伏元春之死。

《乞巧》这出戏说的是什么?

这是洪升所作的《长生殿》一戏中的第二十二场,原名为《密誓》,讲的是杨贵妃七夕节夜里一人进长生殿乞巧,祈求唐明皇能与她天长地久:

拜告双星,伏祈鉴佑。愿钗盒情缘长久订,莫使做秋风扇冷。

这时,唐明皇偷偷跟来了,进来就扶起杨贵妃,问她偷偷来这做啥呢。

杨贵妃不好意思直接说出内心想法,就撒谎称是向七仙女乞巧,古代七夕节有女孩烧香向七仙女祈求女红手艺技巧的习俗。所以唐明皇也信以为真,就说了:

妃子巧夺天工,何须更乞。

意思爱妃你已经非常完美了,歌舞艺伎超群出众,不需要再乞巧了。

杨贵妃这才说了真话:

妾蒙陛下宠眷,六宫无比。只怕日久恩疏,不免白头之叹。

心思终于露出来了,她要的是唐明皇对长长久久爱着她的承诺。本来就被杨贵妃迷得五迷三道的唐明皇,听了当然脑热,就安慰她呀,爱妃呀,你别伤感啦,咱俩的爱情,是谁都比不上的呀。

杨贵妃才不吃这一套,而是让他对着双星发誓:“乞赐盟约,以坚终始”。

就这样,两人携手焚香对着双星发誓互相爱着对方矢志不渝去了。

简单来说,这是一出杨贵妃担心失宠,要求唐明皇发誓永远爱她的小故事。

就是这么一出弥漫着爱情酸臭味儿的爱情戏,被脂砚斋说成埋伏元春之死的谶语。其实也很好理解,毕竟整一部《红楼梦》中,能与杨贵妃身份相当的,也就只有贾元春了。然而细究起来,这种说法却很值得商榷。

首先,杨贵妃与唐明皇是真心相爱的,并且直到杨贵妃死去。而贾元春呢,却一直未曾受过宠。

虽然书中没有明写贾元春与皇帝的感情,但是从一些细节我们仍能看出蛛丝马迹来。

譬如贾元春封妃当天,是贾政生日,贾府摆宴吃酒,正闹着,只见有太监来宣贾政入朝,吓得合府人战战兢兢,惶惶不安。

按第二回冷子兴演说荣国府时,贾元春已经入宫,至此至少也有六年光景,以宁荣二府的背景,贾元春在宫中行走这么多年,皇帝不可能不知道这么号人,但凡贾元春生得姿容妍丽,就不会被冷落后宫多年。

另一面,如果贾元春一直被皇帝青睐,贾府必然也有耳闻并沾沾自喜,可是从贾政被召入宫中合家惶惶不安来看,贾元春入宫这么多年并没有给他们一点底气。所以,贾元春被封妃很突然,无论皇帝出于何种目的封她为妃,绝对不是因为宠她。

再说贤德妃这封号,很值得细品,历史上用两个字做妃号的非常少,一般来说,两个字都是妃子去世后作为谥号的。而这贤德二字,字面看就是因为品德素质取胜,与姿色才华无关。女德这东西,在古代就像她们身体的某处器官一样,绝大部分人都具备。而历史上宠妃该有的美色、才华,贾元春都没有,她不受宠,实在正常。

再有,贾元春省亲后不到五个月,忠顺王府的奴才就敢到荣国府和贾政毫不客气地找蒋玉菡,态度傲慢,举止无礼。但凡贾元春受宠,这忠顺王能不忌讳着点?怎么连他府里的奴才都敢跟”国丈“冷嘲热讽呢?

所以,将贾元春视为杨贵妃,而《乞巧》则暗示贾元春失宠而死,这是一厢情愿的想法了。

其次,若是单纯将贾元春和杨贵妃身份类比,暗示贾元春像杨贵妃一样死去,那就更不可能了。

我们知道,《长生殿》一共有五十场戏,《乞巧》仅仅是其中的一场,而且作为中间部分的戏,《乞巧》时期的杨贵妃和唐明皇还是你侬我侬、恩爱不绝的。若是要暗示贾元春跟杨贵妃一样死去,那就该用《惊变》、《埋玉》这些真正描写杨贵妃之死的戏。

所以,《乞巧》这出戏,与贾元春之死,扯不上关系。

那么作者想用这出戏暗示什么?曾有人认为这是暗示薛宝钗巧夺婚姻,按前面我们关于这出戏的解释,这种说法显然更要牵强了。而我个人则认为,这出戏,与林黛玉和贾宝玉有关。

很简单,书中值得作者设出一戏作为谶语的,无非十二钗中人,而这些人中,只有林黛玉和贾宝玉的爱情,才是戏中那样的海誓山盟、朝暮相惜,他俩也曾像杨贵妃与唐明皇一样,互诉衷肠,贾宝玉更是说出”你放心“这种话。可最后结局我们都知道,他们被迫分离,黛玉遗憾死去。

以上就是我关于《乞巧》这出戏一点浅薄之见,一家之言,唯作闲聊罢了。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

在监禁中被人用弓绞杀?作者用16个字写出,贾元春死时的惨状

“满纸荒唐言,一把辛酸泪,都云作者痴,谁解其中味?”这句诗出自曹雪芹的《红楼梦》,也正好道出了这部巨作的深沉与无奈。《红楼梦》不仅是曹雪芹先生心血的结晶,也是中国古代文学的巅峰之作,承载了作者无尽的思考与情感,堪称世界文学史上的瑰宝。

曹雪芹的个人经历充满波折。他的家族在他年轻时就衰败,他后来漂泊至北京,靠着卖字画为生,生活贫困,时常依赖朋友的资助。从一位出生富贵的公子哥,转眼沦为贫苦书生,曹雪芹品尝过生活的无情与冷酷,而这些苦涩的体会最终成就了他这部旷世奇作的诞生。

然而,尽管《红楼梦》具有如此非凡的艺术魅力,令人遗憾的是,原本曹雪芹创作的《红楼梦》后四十回已失传,现今流传下来的版本是由高鹗所续,然而这种续作总让人感到强行填补,似乎与曹雪芹初衷相去甚远。

《红楼梦》是一部美丽而又悲哀的悲剧。它的外表光鲜亮丽,金碧辉煌,而在这层浮华之下,隐藏的却是无尽的哀伤与无奈。这部作品之所以出类拔萃,正是因其对细节的深刻洞察与精准描绘。

书中的人物个性鲜明、栩栩如生,许多人甚至在细微之处展现了他们的深刻情感与命运。然而,正如人们对主角黛玉、宝钗、宝玉、王熙凤等人深入探讨,那些并未占据太多篇幅的配角,譬如贾元春,也同样展现了极其丰富的内心世界。

在《红楼梦》前八十回中,贾元春的登场仅有一次,然而她的一生与贾府紧密相连,无论是辉煌的鼎盛时期,还是最终的没落,贾元春始终是那股潜藏的力量。

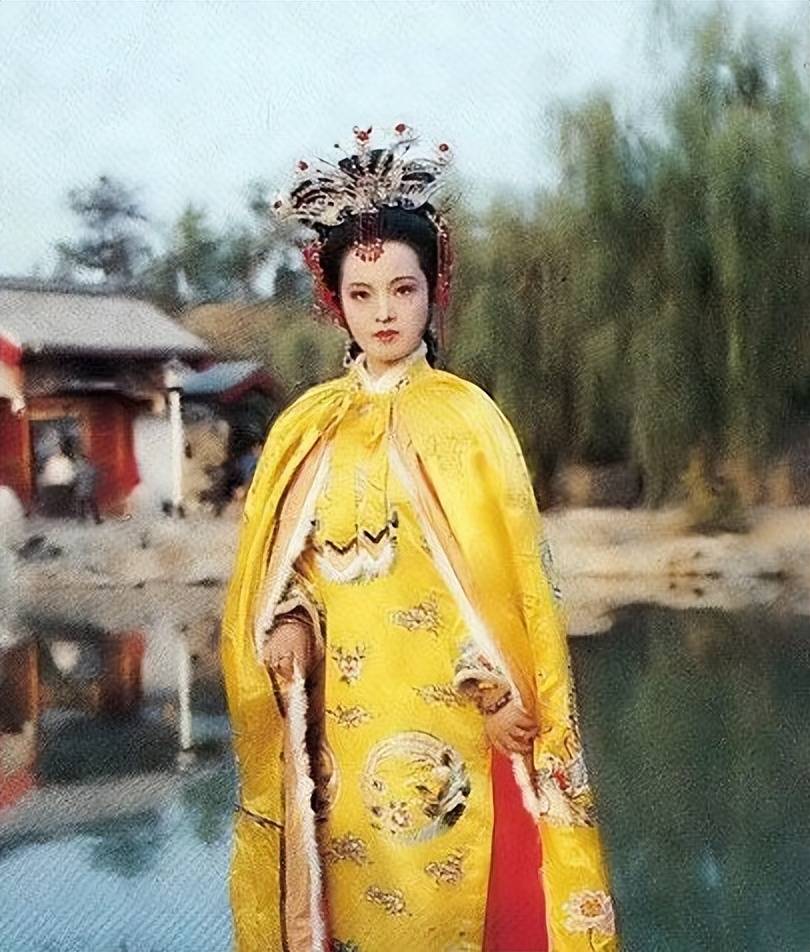

贾元春是王夫人的亲生女儿,是贾政的长女,身份尊贵。她的名字“元春”来源于她出生在农历正月初一,寓意着新的开始与吉祥。贾元春从小便在贾母的怀抱中成长,聪慧机敏,通读诗书,是一个具备贤孝才德的典型女性。

正因为她的卓越才华,才使得她有机会进入宫中。在那个时代,很多人仍持有女子无才便是德的观念,而曹雪芹在《红楼梦》中通过皇帝的形象破除了这一偏见,展现了一个推崇女性才学的皇帝形象。贾元春也正是符合这种眼光的女子。

当贾元春入宫后,她的身份与地位迅速提升,贾府也因此荣光四射。她年仅十几岁便进入宫廷,初时担任宫中的女史。所谓“女史”并非史官之意,而是负责宫中礼仪与皇后文书撰写的职位。她能胜任这一职务,足见其过人的学识和修养。

大约在二十三岁时,贾元春被册封为凤藻宫尚书,并被封为贤德妃。值得注意的是,曹雪芹为了避嫌,所创设的官职多为虚构。凤藻宫尚书实际上是贵妃的代称,而尚书一职位列正二品,从女史到贵妃的晋升,显得格外突兀。贾元春无子嗣且无特殊功绩,却能迅速晋升,令宫中上下都产生了各种猜测,但此时的贾府无人关心这些,只是沉浸在贾元春晋升的喜悦之中。

贾元春的荣宠无疑让她的母家贾府也受益匪浅,一时之间,贾府成为了皇亲国戚。贾府的繁荣不仅仅依赖于贾元春个人的努力,更离不开皇帝的宠爱。这种帝王恩宠让贾府的气运一度达到巅峰,但这份荣光若失去,整个家族的气运也将走向尽头。

尽管宫中的生活看似光鲜亮丽,但其中的艰辛却非外人所能理解。宫廷深似海,权力的游戏充满了危险,贾元春不得不时刻保持警觉,步步为营。她的“回家省亲”便深刻体现了这一点。

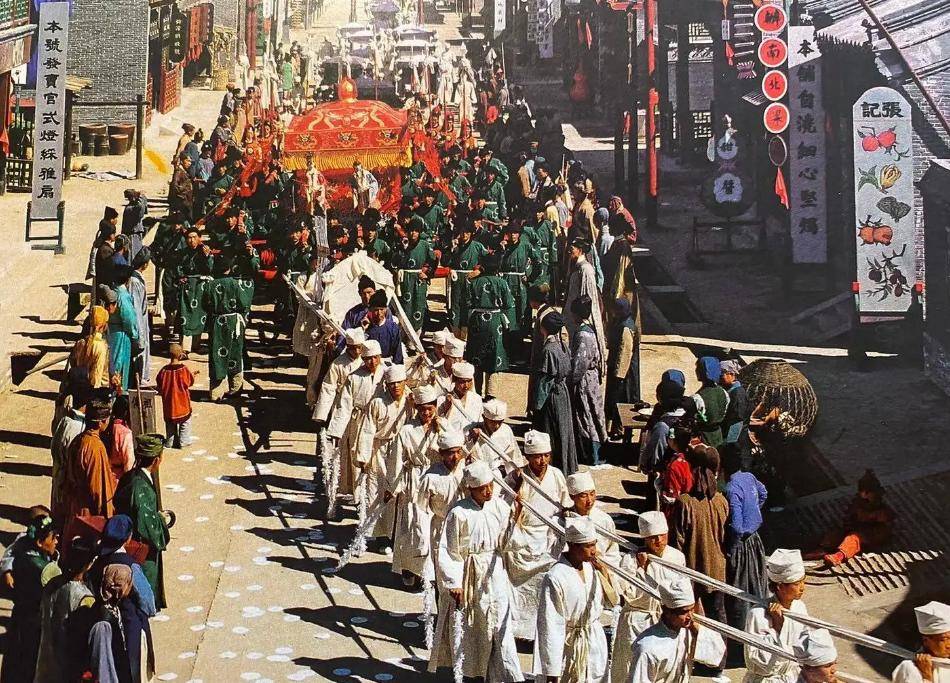

正月十五,贾元春被恩准回家探亲。贾府上下欢欣鼓舞,地点也选在了大观园。然而,这次回府的时间并不长,贾元春到达时已是夜晚,停留时间不过七个半小时便匆匆返宫。宫中有严格的礼仪与戒律,哪怕是贵妃也不能轻易逾越这些规定。贾元春与家人惜别时,几度泪流满面,这次短暂的团聚,尽显她的孤独与无奈。

在省亲过程中,贾元春的心情颇为复杂,六次流泪诉说着自己对家族的深深思念。在她的言语中,宫廷被她称为“不得见人的去处”,可见其生活之苦。虽然她在宫中享有荣宠,但为了家族的荣耀,她不得不压抑内心的委屈与不安,继续在那四面楚歌的环境中承受一切。

有趣的是,曹雪芹在贾元春的省亲情节中,也通过象征性的细节暗示了未来的命运。元春回家的日期正巧是月圆与月缺交替之时,象征着贾府即将走向衰败。而且通常探亲的时间应选在白天,夜晚则常常让人感到不祥。或许曹雪芹有意通过这些细节,暗示贾府的未来充满了不确定与危机。

贾府的兴盛短暂如昙花一现。贾元春回宫之后,她的命运也渐渐朝向悲剧发展。在她死后,贾府很快便走向了衰落,甚至遭遇了抄家降罪。尽管贾家有着丰厚的家底,也有诸如北静王等支持者,但在这些庇佑逐渐消失后,贾家依旧无力抵挡衰败的命运。

在高鹗的续作中,贾元春被描写为因病去世,患上了所谓的“富贵病”,并最终因风寒导致旧疾复发。但其实,曹雪芹早已通过细节暗示了贾元春的命运。她的“政治斗争”之死,才是最符合其命运的结局。

书中的判词中有一句“虎兕相逢大梦归”,象征着贾元春最终将因权力的斗争而死去。而她在省亲时所提到的《长生殿》,也暗示了她的结局与杨贵妃相似,最终死于宫廷之内,被囚禁的命运让她失去了自由。

贾元春的一生,实在是悲剧性的。她从未能掌控自己的命运,始终为家族的荣耀而活,最终却一无所有。曹雪芹通过这一人物,深刻揭示了家族与命运之间复杂的关系,以及个人如何在家族的需求与政治斗争中迷失自我。她所承受的所有痛苦与压迫,最终化作了她命运的终结。

贾元春的命运,实在是令人唏嘘不已。她为家族付出了所有,却在辉煌之后,落得如此悲惨的结局。曹雪芹借此人物,深刻揭示了封建社会中权力与命运的残酷无情,令人深思。