在一次节目中,任贤齐被要求向“朋友借钱”。他没有丝毫犹豫,迅速拨通了一个好友的电话。而电话那头的回答简单直接:“没问题。”节目播出后,网友们纷纷猜测这位神秘朋友的身份。有些人推测他是某位圈内的隐形大佬,亦或是身价数十亿的富豪。然而,令大家意外的是,这位让任贤齐第一时间想到的朋友,竟然是冯嘉怡。

冯嘉怡这个名字可能并不广为人知,但一旦你看到他的面孔,定会想起他参演过的影视作品。他在荧幕上常常饰演那些聪明、精明的商人角色,而现实中的他,正是一位成功的企业家。若非亲眼所见,很多人可能难以将这一形象与他的实际身份联系起来。

冯嘉怡的“富商气质”尤为显著——他拥有极强的抗压能力。在许多媒体报道中,冯嘉怡的创业故事常常以他在澳大利亚留学、奋斗到获得人生第一桶金的经历作为切入点。然而,如果你真的去询问他关于那段岁月的感受,他常常只是轻轻一笑,摆手道:“没什么好聊的。”并不是因为他谦虚,而是因为那段日子实在太过辛苦。“你要是从好的角度看,这叫奋斗;你要是从不好的角度看,那就是迷茫、碰壁、到处碰运气。”

14岁时,冯嘉怡独自赴澳留学,早早开始了与父母的分离。彼时,许多同龄人还在初中课堂上埋头读书,而他却早已学会了独立生活。元旦跨年夜,他在餐厅连续洗了9小时的碗,因为节假日工资是平时的三倍。他舍不得打车,于是独自走了20公里回家,走到家时,天已经亮了。那一刻,他疲惫至极,躺上床,眼泪无声滑落。“那时,我第一次感到人与人之间的差距,怎么会有这么大的不同?”他坦言。那些艰辛的日子,冯嘉怡从未拿来“奋斗”做文章,他甚至觉得不值得提起,但正是这些经历,铸就了他日后无比坚韧的内心。

2006年,导演滕华涛正在筹拍《双面胶》,他想找一个不太出名,但“面容有点眼缘”的人来演一个奸诈的医生。冯嘉怡恰巧在一次朋友聚会中展示了出色的讲故事能力,滕华涛立即决定让他出演。虽然那时冯嘉怡正忙于酒店生意,时间十分紧张,但他依然毫不犹豫地答应了。“这戏,我得演。要是我不演,未来一定会后悔。”他曾这样说。

可即便是为了“玩票”,他依然全身心投入到角色中。他用家里的摄像机,一遍又一遍地练习,细心琢磨每个细节,专注程度甚至超过了他最初经营酒店时的状态。滕华涛对他的表现赞不绝口:“有一场戏拍完,海清看着我,问‘这个演员是哪里找的?’我骄傲地说,‘是我一个做生意的朋友。’海清吃惊地问,‘没演过戏的人也能演成这样?’我笑着说,‘是的,所以你们应该有点危机感了。’”

冯嘉怡很快摸索出了一套自己的演戏规律——就像商场中的“市场定位”一样,他会从人物的内在去找出他的商业逻辑。无论是看似富有的马云,还是大街上那位穿着阿玛尼的普通人,冯嘉怡总能把握住角色的精髓。“你接一个角色,是考虑投入产出比,而不是单纯的金钱回报,而是‘这角色能让我成长吗?能带来不同的表现吗?观众能记住我吗?’”他将这些问题,视为选择角色的标准。

冯嘉怡并不掩饰自己是一名商人的身份,反而大方承认:“我拍戏,不是为了赚钱。”在许多同行为争取剧本、争抢角色时,他却愿意接那些戏份不多的边缘角色。这并非因为缺乏“生存焦虑”,相反,正因为没有焦虑,冯嘉怡才能接触到真正的好角色。

在拍摄《蜗居》时,剧组的最大担忧是陈寺福这个角色会演得过于油滑,难以令人信服。冯嘉怡反倒从角色的内心动机出发,认真分析:“这是一个投机取巧的房地产商,关键在于抓住‘分寸’,演得让观众又恨又服。”他为角色写下了三页纸的心得,逐字逐句地琢磨细节,直到自己完全理解这个人物。果不其然,冯嘉怡凭借精湛的演技,将陈寺福演绎成了经典的反派形象。

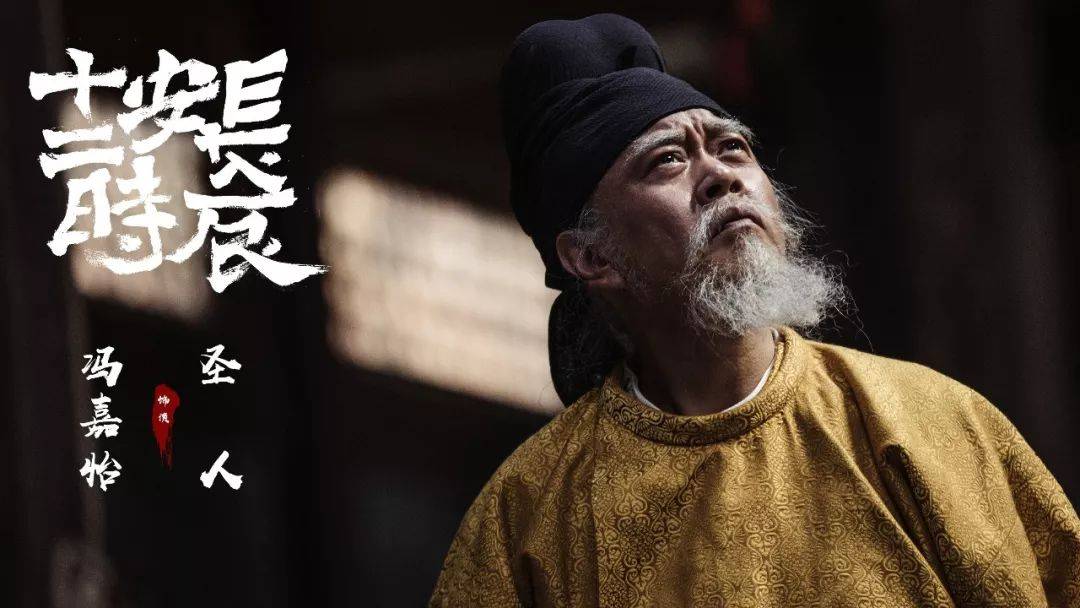

冯嘉怡并未满足于“富商脸”这一固定标签,尽管观众常常会将他和那些奸诈商人角色联系起来,他却始终追求更多的挑战。他通过不断尝试不同的角色,突破自己。例如,在《少林问道》中,他挑战了高僧的角色,而在《长安十二时辰》里,他则出演了年老的李隆基——一个与他平日形象截然不同的帝王角色。

为了更好地诠释李隆基,冯嘉怡几乎做到了极致。他减少食量,保持疲劳状态,刻意练习佝偻的走路姿势,甚至对着镜子练习“皇帝的威仪”。经过两个星期的刻苦练习,当他穿上皇袍、站在片场时,他的表现震撼了导演和剧组成员,曹盾甚至称:“你演的就是李隆基!”

冯嘉怡的演艺事业,就如同他的企业经历一样:一切从不急功近,每一步都沉稳且扎实。他不强求每个角色都成为热门话题,反而更注重如何演得“真实”和“扎实”。他说:“我不是来混脸熟的,我是来演个痛快的。”他的底气,来源于他对生活的独特理解:不畏挑战,敢于突破,始终保持脚踏实地的心态。

如今,冯嘉怡仍旧在剧组拍戏,依然坚持他“上午开会、下午拍戏”的节奏。虽然他并不热衷于高调宣传,但他每一部作品都全身心投入,展现着自己对这份事业的无比尊重和热爱。他的人生,就像他演的每一个角色一样,踏实且真实。正如他所说:“演戏这事,没多复杂。做了就全力以赴,不做就不碰。”