今天给大家带来的是一组关于“山东烟台”的老照片,这座城市经历了中国近现代历史上的重大变革,承载了无数的沧桑和记忆。作为中国北方最早的通商口岸之一,烟台的故事往往始于一纸不平等的条约——《天津条约》。这份条约的签订,给烟台带来了意想不到的“飞跃”,然而,这个“发展”并非源自烟台的自身努力。

在那个时代,山东烟台的经济相当落后,民众生活贫困,城市基础设施十分匮乏。然而,烟台得天独厚的地理位置和港口条件却令它别具一格。英国领事马礼逊看中了烟台的港口优势,在1861年,他发现登州港口的浅滩和恶劣水文条件实在无法支撑起商业的重任。于是,他提出了一个令人震惊的要求:希望将港口的使用权从登州转移到烟台。面对这种挑战,腐败的清政府毫不犹豫地答应了英国的要求,完全不顾国家的尊严和未来的利益。

随着烟台港口的开放,这座曾经落后的城市开始迎来飞速发展。到1932年,尽管大清帝国已经灭亡多年,旧中国依然饱受列强的压迫,民国的脚步也刚刚开始。然而,烟台在多年的外贸往来和港口繁荣中,早已脱胎换骨。一个外国摄影师在这座城市拍下了当时的真实影像,向我们展示了这片土地在近现代化过程中,如何逐步走向繁华。

港口的存在改变了烟台的命运。贸易的频繁往来促使了这座城市迅速崛起。即便是在清朝腐朽的末期,烟台的经济依然显现出惊人的活力。到了1932年,烟台的民居建筑已经密集而紧凑,城市的街道也变得更加繁华。那时的烟台,港口的需求为大量劳动力提供了就业机会,烟台人民的生活条件,尽管并非富裕,但相较于其他地区,已经显得相对不错。

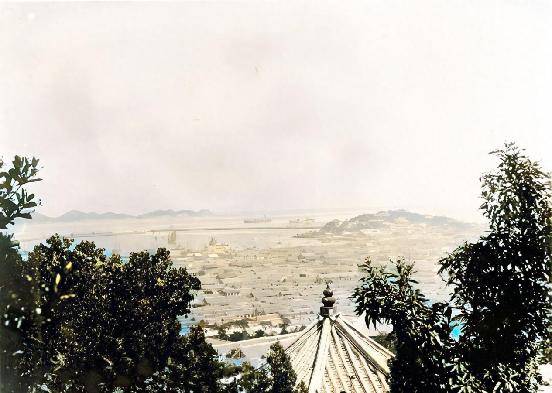

在这组照片中,一张俯瞰烟台港的老照片尤为引人注目。照片中的港口上,船只络绎不绝,远处甚至可见军舰的身影。两侧的民居建筑错落有致,街道上行人往来不断。尽管这些建筑展现了中国传统的中式风格,但上面的招牌却多是外文的,反映了那个时期洋人在中国横行无忌的现实。这种建筑风格的混合,不仅是那个时代的一个缩影,也折射出列强在中国肆意掠夺、压迫的历史。

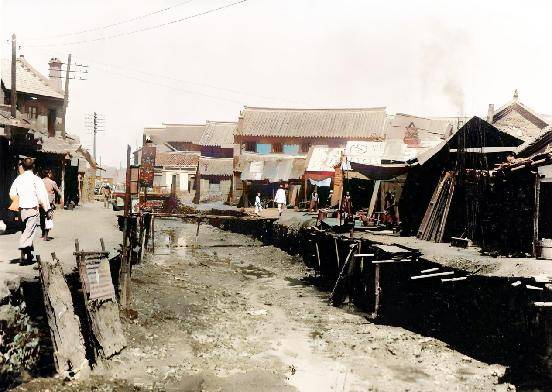

这座城市的街头景象,充斥着“中西合璧”的特色。一个传统的中式石牌坊屹立在街头,顶部的铭文却是长串的洋文,这与其背后庞大的西式建筑形成了鲜明对比。这种矛盾的景象正是当时烟台的真实写照——在西方列强的统治下,中国的传统文化和西方的影响交织在一起,形成了独特而复杂的社会风貌。

照片中还记录了一个正在街头做生意的小贩,他担着担子,里面摆满了当季的水果。为了保护水果不被碰坏,担子内垫上了许多芦苇叶。尽管他的上衣破了一个大洞,显得有些贫穷,但从他脸上的微笑来看,生活似乎并不太糟。这张照片中的人物,身上透露出烟台普通百姓坚韧不拔的生活态度,也彰显了这个时代朴实无华的生活风貌。

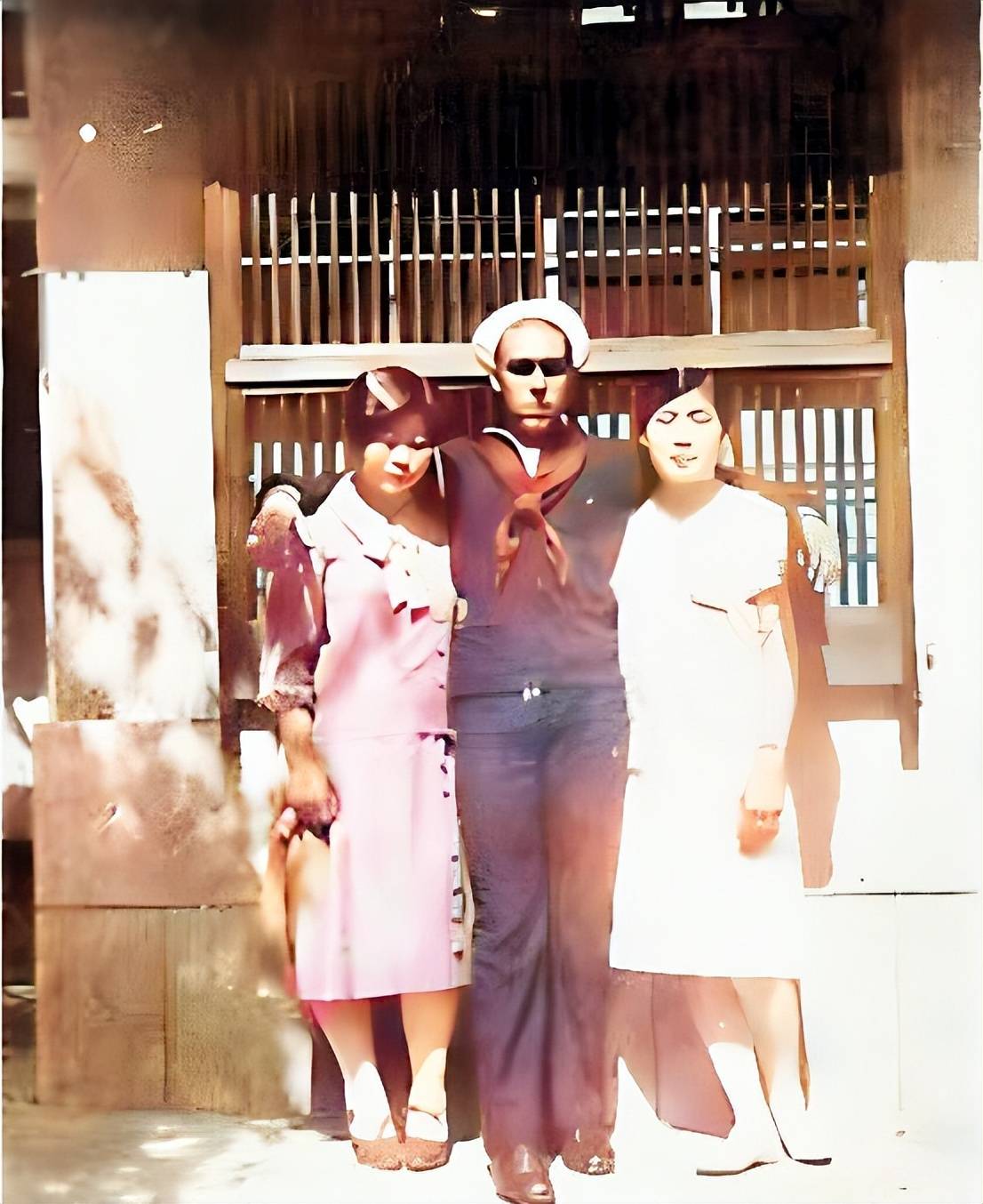

烟台的变化不仅仅体现在物质层面,外来的“新鲜事物”也给这个城市带来了新的玩法。照片中有几位陪酒女,一位是韩国人,另一位是日本人,她们正与一位外国水手一起出现在酒吧里。当时,烟台的港口吸引了来自世界各地的人,许多外籍水手、商人来到这里,随之而来的是一股风靡一时的娱乐文化。这些陪酒女的表情麻木、无奈,她们来自妓院,生活贫困而悲惨,体现了那个时代对于许多女性的极度压迫与剥削。

烟台的港口在当时不仅是商业繁忙的象征,它也是社会各阶层交汇的地方。从这些照片中,我们还看到了在繁忙的码头上,人们在船只间穿梭,有的为了交易,有的为了探亲或旅游。那些小船排成一排,迎接着大客轮上的乘客。这些日常景象反映出烟台作为通商口岸的活力,也揭示了一个充满矛盾与挑战的时代。

照片中的一幕,记录了一个裸着上身的小男孩好奇地看着镜头,他的身边是一些嬉戏玩水的孩子。这样的场景在当时的烟台并不罕见,由于城市紧邻水域,孩子们常常裸露着身体嬉水,毫不拘束。镜头捕捉到这天真无邪的一幕,也折射出烟台民众与自然的亲密关系。

另一张照片则展现了一个小女孩躺在家门口,毫不忌讳地与摄影师对视。她的神情活泼,显然是被家庭成员宠爱着,且她的脚并没有被缠足,体现了在当时较为先进的烟台地区,封建传统的影响相较其他地区较弱。这个小女孩的生活虽然简单,却洋溢着幸福和自由的气息。

通过这组老照片,我们看到了烟台在港口带动下的繁荣,也感受到这个时代的冲突与不易。虽然烟台的人民在外贸的推动下,过上了相对安稳的生活,但他们依然无法摆脱外国列强的压迫和封建礼教的束缚。烟台的这些历史影像不仅记录了当时的生活,更让我们深刻反思那个时代中国人民的苦难与抗争。