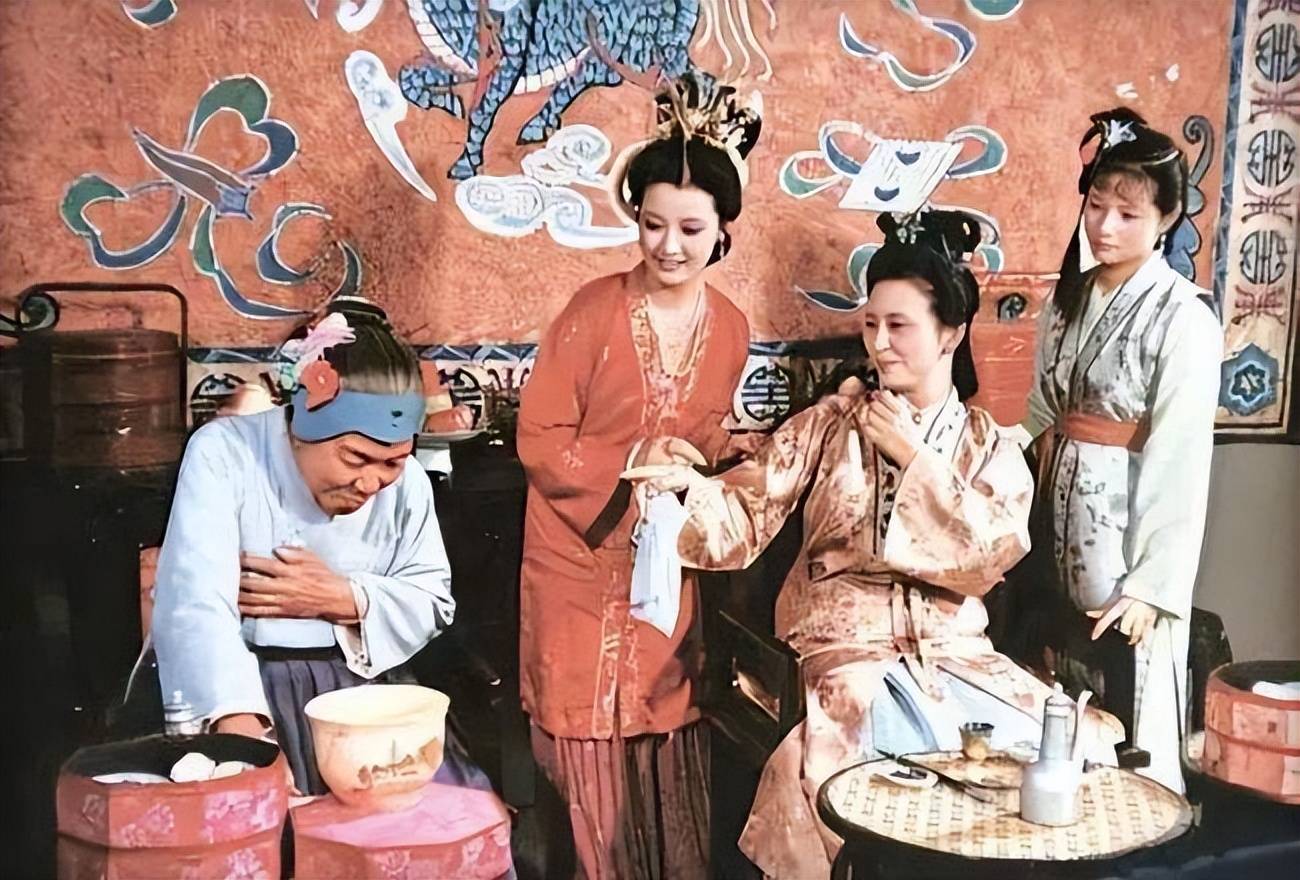

刘姥姥在《红楼梦》中的角色颇为独特,虽然她是一个乡村妇人,却聪明机智、通情达理,足智多谋。她虽然身份低微,却能够巧妙地化解各种尴尬的局面,凭借高情商和幽默感使周围的气氛总是充满欢声笑语。她在大观园中为众人带去了无数的欢乐,也因此赢得了大家的好感,甚至在离开时,还获得了满车的丰厚礼物。

此外,刘姥姥身上还有着一种大智若愚的神秘气质,她似乎总能洞察一些深层的事物。回去前,她为王熙凤的女儿取名“巧姐”,这个名字也确实为巧姐带来了好运。后来,刘姥姥不辞辛劳、跋山涉水,亲自去瓜州将巧姐赎回。巧姐最终与板儿成婚,算是大观园中结局较为圆满的女子之一。

刘姥姥来到贾府后,给大家讲述了一些乡村的趣事,其中有一个关于“雪中抽柴”的故事,这个故事看似平凡,但其中却暗藏着深刻的隐喻。她说,在乡下,人们日常劳作,除了耕田种菜,闲暇时便聚在一起聊些新鲜事儿,村里发生了什么奇怪的事情,大家总能很快得知。她讲到去年的冬天,连日大雪,雪花飘洒,积雪厚重,行路艰难。那天,刘姥姥听到外面传来窸窸窣窣的声音,猜测是有人来偷柴草。于是,她爬上窗台一看,却发现那人并不是村民,而是一个年轻的女子。她年约十七,容貌清丽,头发油亮,穿着一件大红袄,下面搭着白绫裙子,显得既精致又引人注目。

然而,正当刘姥姥讲述此事时,贾府东南角的马棚突然发生大火,大家急忙前往灭火。虽然事急,但宝玉仍然忍不住好奇,想知道故事的更多细节。他问道:“那女孩为什么会在大雪中抽柴?要是冻坏了怎么办?”贾母却因刚才的火灾心有余悸,认为或许这故事触动了火神,于是制止了宝玉的提问,叮嘱他不要再追问下去。宝玉只好郁闷地闭上了嘴巴。

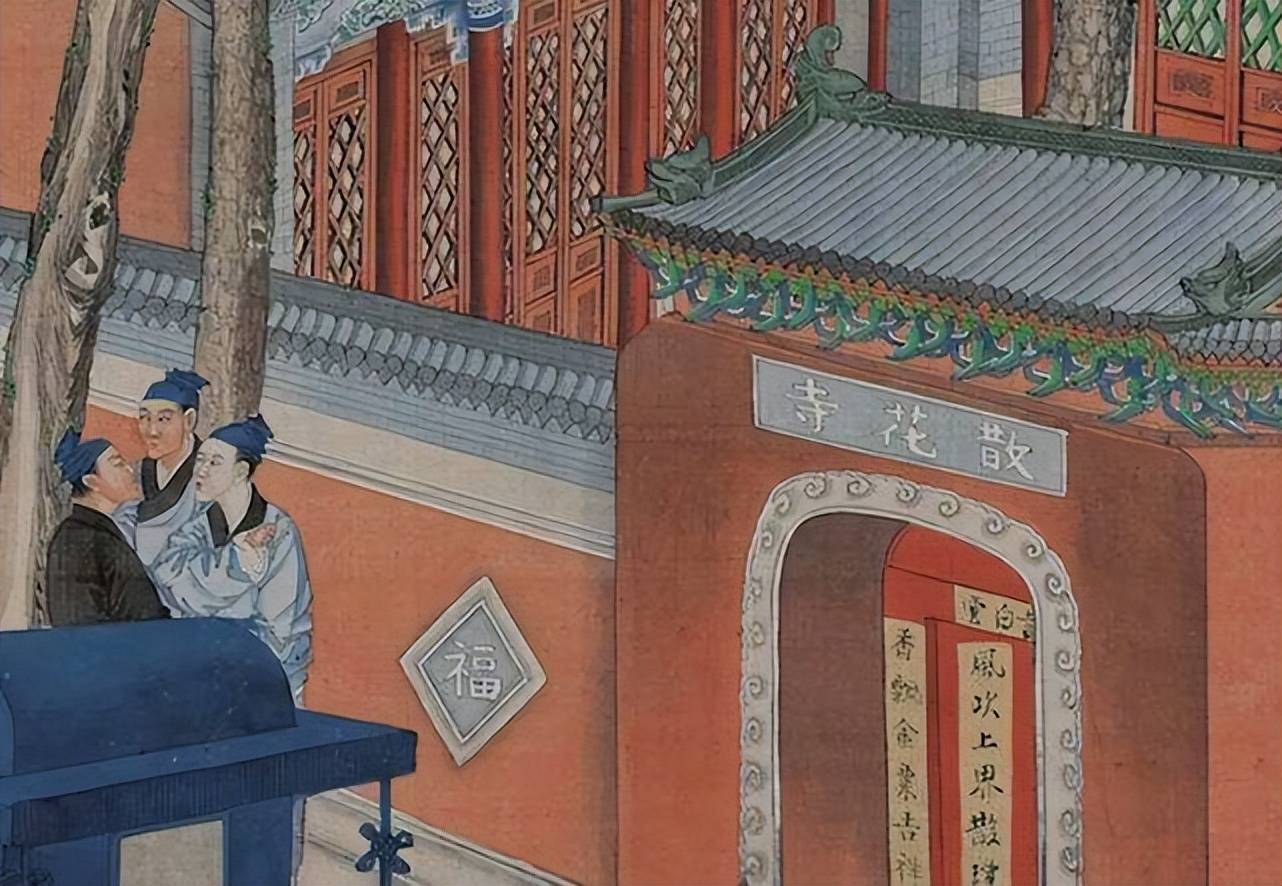

等众人都离开后,宝玉依然心有不甘,拉着刘姥姥继续追问女孩的身份。为了打发宝玉,刘姥姥信口编了一个故事。她说,曾有一家人,父母极其宠爱自己的女儿。这个女孩天资聪慧,才艺出众,可惜天命薄弱,年仅十七便早早离世。她的父母悲痛欲绝,无法忘怀,于是建了座祠堂,供奉她的泥像,想让她“活”在这座祠堂中,永不消逝。然而,随着岁月流逝,这座庙宇逐渐破败,香火渐断,但那泥像依然栩栩如生,村里的人常常声称见到这位小姐的灵魂在村中游走。村民们决定拆掉这座庙,修建一座新的庙宇,希望能不再被那具泥像吓到。听完后,宝玉立刻表现出浓厚的兴趣,第二天便派小厮茗烟去寻找这座庙宇。

没想到,茗烟找到了庙中,发现泥像确实栩栩如生,几乎和真人无异。但令人惊讶的是,庙内并没有那个女孩的灵魂,而是变成了一个面色铁青、满头红发的瘟神。这个故事,实际上暗藏了对薛宝钗的隐喻。薛与雪同音,钗与柴同音,而那个在雪地中抽柴的女孩,正是薛宝钗。而那位茗玉小姐,则是代表了林黛玉——她们同样是聪明才智,且在十七岁左右便早逝。根据原文,宝钗穿的是大红袄,袭人则是白绫裙子,这恰好与刘姥姥故事中的人物相呼应。因此,很多人认为这个故事可能是在暗示,黛玉的亡魂已经转世为宝钗。

在大观园中,贾母带着众人游览,来到了宝钗的蘅芜苑。可是,当大家走到蘅芜苑时,眼前的景象让人不禁产生疑惑——这里不像是一个人住的地方,反而给人一种阴森的感觉。院中的草藤虽然长得郁郁葱葱,生机勃勃,但整体氛围却十分冷清,仿佛是一个寡妇的住所,而非一个年轻姑娘的居所。进入房间后,更是寒冷阴暗,装饰简单至极,仿佛处处透着一股凄凉的气息。房间内,案上只有几支菊花,其他几乎没有任何装饰,床榻也极其简陋。这一切让贾母不禁摇头叹息。

贾母对宝钗的住所感到十分不满,认为如此简陋冷清的房间根本不适合一个年轻姑娘居住。她认为,这样的环境不仅不合礼数,也让贾府显得有些落魄、低调,甚至有些不吉利。作为一个博学通达、阅历丰富的贵妇人,贾母从一开始就对宝钗的住所产生了怀疑,认为它既不符合礼节,也暗示着某种不寻常的气息。结合薛姨妈的描述,宝钗在家时性格冷清,不拘小节,这让贾母更加坚定了对宝钗本性冷漠的看法,甚至认为她的冷漠早已显露在她的住所和举止之中。

这一切与刘姥姥讲的“雪中抽柴”故事相照应,使得大家更加怀疑宝钗背后隐藏的某些神秘面目。或许,刘姥姥早就看透了宝钗的某些特质,甚至察觉到她的冷血与心机,只是她并不愿意明言出来,因为这样说可能会得罪薛姨妈及王夫人,因此她选择保持沉默,安静地待在一旁。