前言

端静公主远嫁喀喇沁,却被驸马噶尔臧一脚踢死。康熙震怒,却不杀人,而是展开十年隐忍复仇——囚禁、削权、心理折磨,使噶尔臧凋零而死。此复仇,既冷酷亦缜密,帝王手段无声却致命。

康熙宠爱有加,联姻隐忧初露

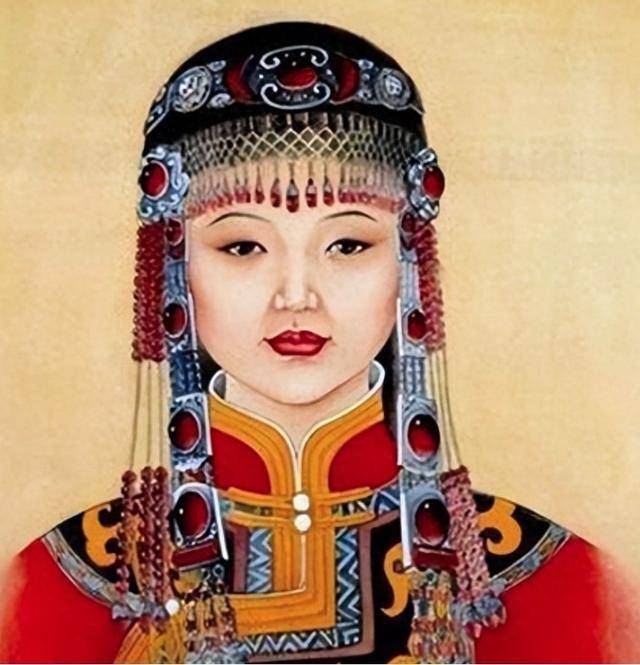

紫禁城西暖阁中,端静公主自幼娇养,琴棋书画兼擅,骑射之技亦略通。生母兆佳氏身份卑微,却因公主资质过人,深得康熙宠爱。皇帝常亲自探望,屡以“心肝宝贝”称她。

1674年端静降生,正值康熙登基初期。四十余年后,其才情与性格已广为京中流传。1692年,康熙执圣旨,择诸多蒙古部族世子,最终钦定与喀喇沁世子噶尔臧联姻,全京臣子纷纷祝贺。喀喇沁是清廷的重要盟友,此举并非简单和亲,而是政治联姻中的关键一环,昭示后者在草原事务中地位之高。

初入王府,端静身着满族婚服,红紫相映、金线华裁。数百车嫁妆中,包含珍珠玉器和父皇御赐乐器。此番南迁,不仅是女儿出嫁,更是清廷以血缘巩固草原政治的象征。她站在蒙古帐蓬中,微风卷发,她挽着嫁妆,神色既喜又惆怅,像一朵即将被风带走的花。

然而这场政治婚姻中,端静后来的日子并不快乐。噶尔臧初时对她尊重有加,但作为部族的统帅继承人,他私人权势与帝国控制常相冲突,言语中开始对公主的宫廷体制流露不满。草原帐下,他常与父亲和部落谋士商议牲畜分配、牧地划定,对清廷政策颇有异议,却不曾想到公主只是一个寄身者,最终被视为“不会为草原谋利益”的外来象征。

公主虽在言语中维护和平,却逐渐与丈夫关系愈发疏离。她深夜练琴时,帐内光影交错,只有她一人 弹奏,曲声空灵。帐篷外,骏马嘶鸣,噶尔臧并不来听,只留下一阵马蹄声。公主独坐琴几,心绪如丝。那时还无人预料,她的离世,会成为康熙帝心理战争的导火索。

悲剧爆发

公元1710年,端静行将年三十七暮,投入草原多年,容色依旧。此日,噶尔臧因朝廷对牧场政策尚未支持,心生不满。他酒后夜归,怒气冲天,将怒火倾泻在公主身上。一脚踹向她胸口,砰然一声,公主吐血倒地,随即气绝。

康熙接到奏折时,龙椅之上,他目光冷峻,掌心青筋暴起。奏折内容无情列举:“踢死公主”“霸占妻妾”“掠夺丧银”等,震怒之下,他拍案而起。御前太监被惊得后退。

但康熙深知草原之局:噶尔臧若被明处处死,将激起满蒙不满,引发更大动荡。于是他压下怒气,叮咛理藩院尚书:“此仇不得轻报。此人必受刑,但不能用刀。”言罢,他回转龙椅,揉眉凝视北方。

次日,下诏革其王爵,废为平民。这个号称满蒙联姻枢纽的人物,对康熙而言,已等同犯死不可赦罪。更重要的是,他选择一种耐心而隐忍的方式——让噶尔臧尝尽精神折磨,使之在绝望中腐朽。

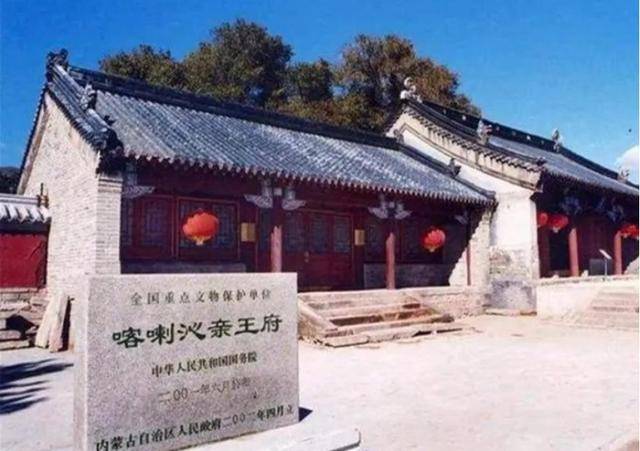

噶尔臧被押回京城,被秘密囚禁于端静生前所在王府。京城旧居已被改造为重门深锁的牢室:铜铃无声、窗棂铁封、地面暗设铁栅、墙角堆放灰陶罐,潮湿时散发腐臭。连院子经幡陈列,象征永镇阴魂。

这座王府成了噶尔臧的囚笼,也是康熙精心设计的“心理监狱”。他以文化与宗教因素作为压迫辅具,使噶尔臧在阴冷压抑中度过余生。

心理惩罚

噶尔臧被秘密押送至京城,囚禁于端静公主旧居——王府东院。那座数百间房屋的庄园被改装成冷酷牢狱:铁栏重门,一层层铁窗封锁光线,窗棂间只留铜铃,随风轻响,回荡荒凉。

牢笼地面下设暗格,置陶瓮四周沾染人血,潮湿时腐臭弥漫,一入即沾衣裳。王府内佛经黄纸贴满墙脚,法旨般宣告噶尔臧“魂不安宁”。他被迫终日在阴湿中度日,耳边风铃作响,宛若亡妻怨咒不停。

囚禁首日,他还试图高声咒骂,却被镣铐拘束,胸口如被万兽压,喘息沉重。他只能靠粗麦粥维持生命;京中管家仅送食两次,并在初一十五允许家人短暂探望,但其弟塞棱到访也需跪时辰、搜身,稍有违规即鞭笞二十板。

随着日子推移,他指甲逐渐变黑,疾痛缠身,人影日渐消瘦。京中的侍卫悄然传言,驸马被“折磨死,不见血",囚禁是复仇的刀。

十年血债

十载漫长岁月,噶尔臧在寒铁与心灵酷刑中逐渐消沉。他时而用断指甲拼凑“悔”字,时而对墙哭泣,将亡妻的琴声回荡于破屋间。死亡暗音,在铜铃与腐气中蔓延。

在历史的长河中,诸多事件犹如隐匿于波涛之下的礁石,看似平静,实则暗流涌动。而1711年那个寒冷的冬日,便是这样一个看似寻常却又暗藏玄机的时间节点。

彼时,在那幽深的王府之中,一位命运坎坷之人正缓缓走向生命的终点。当他气息渐弱,生命的烛火即将熄灭之际,整个王府仿佛被一层阴翳所笼罩,宛如阴魂的归处。这里弥漫着一种奇特的氛围,表面上他死态安然,仿佛是在平静中告别这个世界,但实际上,那平静之下却饱含着无尽的惧痛。

这种惧痛,不仅仅是身体上的折磨,更是心灵深处被长期压抑的痛苦与绝望。王府中的守卫,怀着一丝好奇与麻木,轻轻掀起那本简劣的簿册。簿册纸张泛黄,字迹有些模糊,只见上面赫然写着“无名氏,终身囚禁”。这简单的几个字,仿佛是对他一生的无情宣判,将他的身份与命运永远地禁锢在了这冰冷的文字之中。

康熙皇帝,这位在历史舞台上长袖善舞的帝王,在处理此事时展现出了他独特的政治智慧与冷酷无情。他下令将此人与端静公主合葬。端静公主,这位出身皇室的女子,本应享受着荣华富贵,却不幸卷入了这场复杂的政治漩涡之中。

即便有合葬之令,在那冰冷的墓志之上,他的名字也仅仅是留在了边缘,字迹模糊残破,仿佛随时都会被岁月的风沙所抹去。这看似微不足道的细节,却深刻地反映出了他在皇室眼中的卑微地位,以及康熙皇帝对他的一种变相的羞辱。

这段看似没有刀光剑影的“复仇”,实则以制度为锋利的利器,蜿蜒刺入了蒙古政脉。从历史的角度来看,蒙古在清朝的政治格局中占据着重要的地位,清朝统治者一直致力于维持与蒙古的联盟关系。康熙皇帝深知其中的利害关系,他就如同一位技艺高超的棋手,每一步棋都经过了深思熟虑。

如果他草率地杀掉噶尔臧,也就是这位即将死去之人,那么必然会引起蒙古各部的震荡,破坏长期以来建立的联盟关系,这对于清朝的边疆稳定和政治统治将产生巨大的负面影响。然而,如果对噶尔臧的所作所为不加以处理,那么皇室的尊严和朝廷的公信将会受到严重的损害,这对于维护皇权的至高无上是极为不利的。

于是,康熙皇帝采取了一种更为隐蔽却又极具杀伤力的手段——“革爵+心理囚笼”。革去噶尔臧的爵位,意味着剥夺了他的身份和地位,让他从高高在上的驸马沦为了一个一无所有的囚徒。而心理囚笼,则是更为可怕的折磨。在漫长的囚禁岁月中,噶尔臧失去了自由,失去了尊严,他的精神世界逐渐被黑暗所吞噬。

这种精神上的折磨,远比肉体上的痛苦更加难以忍受。康熙皇帝通过这种方式,完成了对驸马的最大毁灭。同时,他也让草原上的各方势力都清楚地知道,一旦惹怒了帝王,那么必将难逃噩运。这就像是一种无形的威慑,让那些试图挑战皇权的人望而却步。

康熙皇帝这场长达十年的复仇,无疑是审慎与冷酷的完美结合。他深知蒙古同盟对于清朝统治的重要性,因此在处理此事时小心翼翼,避免破坏这一至关重要的政治联盟。但与此同时,他又坚守皇室的尊严,绝不允许任何人挑战皇权的权威。

他将驸马踩入囚笼,从此再无需刀剑。在这个过程中,制度成为了他手中的利刃,而心理上的折磨则成为了他最隐秘的武器。制度的威严让驸马无处可逃,心理的压力让他的精神逐渐崩溃。这种制度与心理的双重打击,成就了最毒的报复。

端静公主虽然殒命于豪门之中,但她的遭遇却为清廷敲响了一记警钟,揭示了皇权至上所带来的严重后果。在皇权的阴影之下,无论是公主还是驸马,都不过是政治棋盘上的棋子,随时都可能成为权力斗争的牺牲品。康熙皇帝的沉默,不仅仅在北疆草原上留下了回响,让那里的人们感受到了皇权的威严与冷酷,更被载入了后世的政治教材之中,成为了文化机制与帝王心术的生动说明。