前言

谯周并非普通的学者,他是蜀汉历史上关键时刻做出深远决策的智者之一。在蜀汉的命运岌岌可危时,他劝刘禅投降,甚至预见了司马昭的死,这些深刻的政治洞察为历史的走向起到了决定性作用。

谯周,字允南,出生于蜀汉巴西西充。蜀汉刚刚建立不久,刘备的名声便已经响亮,随着刘备的崛起,众多有才之士应运而生。自幼聪颖,谯周便对学问充满热情,精通《诗经》、《易经》等儒家经典,学识渊博,常令周围的人叹为观止。

对于新兴的蜀汉政权来说,像谯周这样的人才至关重要。早期,谯周被引入蜀汉政府,不仅得到刘备和诸葛亮的高度重视,还逐渐在政治舞台上崭露头角。由最初的普通职务,到后来担任光禄大夫、劝学从事,谯周的权力一步步提升,成为刘备身边不可或缺的学术支持和政治顾问。

虽然他并非亲自参与战斗的军事人物,但他的影响力却渗透在蜀汉的每一项政策中。无论是国家的财政、文化,还是外交事务,谯周总能提出具有深远眼光的建议。他被称为“蜀中孔子”,不仅是对他学识的敬仰,也是对他深刻洞察力的认可。

蜀汉政权的建立并非一帆风顺。即使刘备尽全力去抗衡强大的魏国和孙吴,他依然面临严峻的外部压力。谯周的建议,常常是理性且直击要害,尽管他总是保持低调,却能敏锐地揭示出局势的关键。

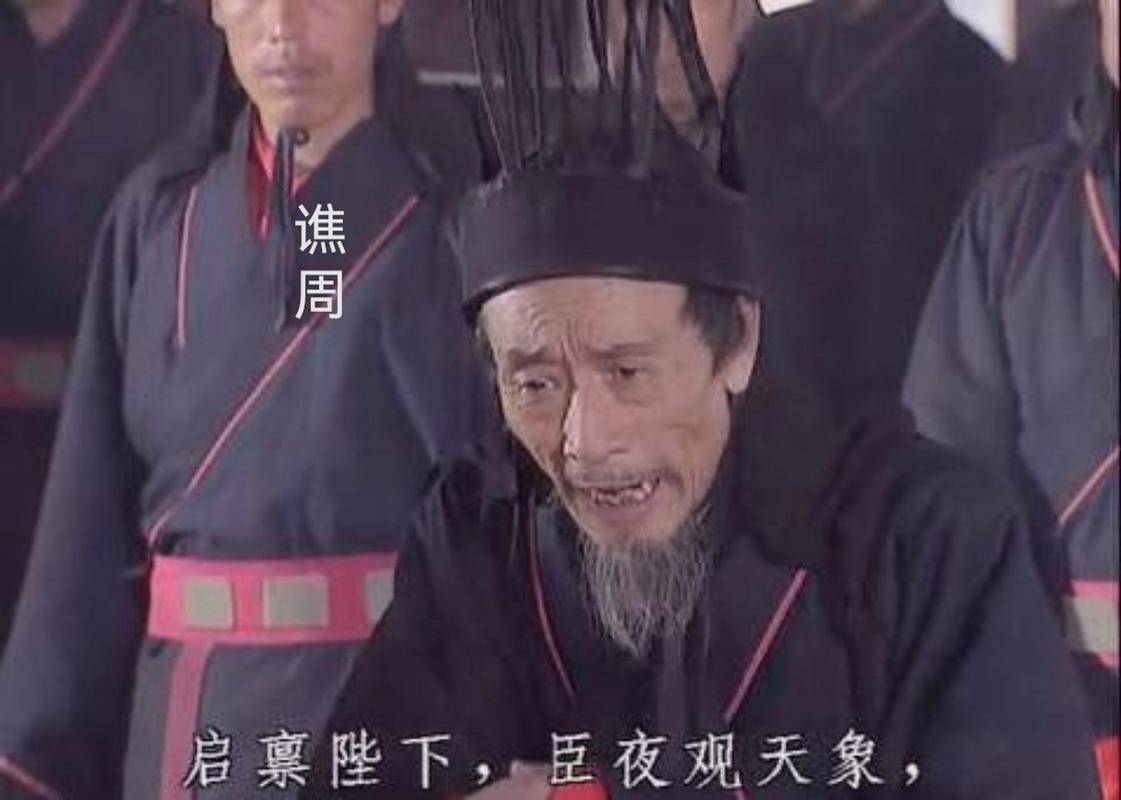

蜀汉的命运在诸葛亮去世后的几年急剧下滑,司马昭逐渐掌握魏国实权,四方征战,势如破竹。公元263年,魏国的钟会与邓艾联手进攻蜀汉,这场战争为蜀汉带来了空前的危机。蜀汉的边疆岌岌可危,战局逐渐对他们不利。刘禅深感焦虑,似乎没有了任何反击的希望。在这个危急时刻,谯周再次站出来,冷静地面对即将来临的局势。

他淡然地对刘禅说:“陟罚臧否,不敢加也,蜀中百姓,谁愿为死?就算战死,百姓又能得何益?”谯周的眼神没有一丝激动,语气也没有波澜,刘禅静静坐在龙椅上,沉默不语,似乎已无法做出更好的选择。他接着说:“投降不是丧权辱国,而是为了保百姓性命。”这一番劝谏,最终帮助刘禅做出了最冷静且必要的决定。

投降魏国,虽然在很多人眼中是屈辱的选择,但对于刘禅来说,却是唯一可以保全百姓生命的决策。谯周并未因此获得特别的荣誉,相反,他默默地回到了自己的岗位。通过这次劝谏,虽然没有为蜀汉带来光辉的胜利,但却有效避免了更多的战乱,为百姓争取了生存的机会,同时也为刘禅保留了最后的政治尊严。

有些人批评谯周放弃了抵抗,认为这是懦弱的表现;也有人理解他的决定,认为这是深刻的历史洞察和权衡后的理性选择。的确,谯周的劝谏为刘禅提供了另一种视角,毕竟蜀汉已没有足够的实力与魏国抗衡。

谯周劝刘禅投降后,蜀汉的命运也就此定局。尽管投降并未消弭历史的风波,但却为新的政治局势铺开了序幕。司马昭的野心逐渐浮现,他的权力欲望并不满足于背后操控,最终他成为了魏国的实际统治者。其野心一步步推动着魏国朝向自立为帝的目标进发。

谯周在临终时,以一种冷静的预见性预测了司马昭的命运。他并非出于个人利益,而是为了更好地理解大局,谯周通过自己的洞察力,帮助刘禅在绝境中做出了理智的选择,同时为蜀汉争取了一线生机。他的冷静与智慧令人钦佩。

司马昭虽然权力如日中天,蜀汉也已步入衰败,但谯周早已看清了过度膨胀的权力最终会带来的灾难。他敏锐地觉察到司马昭的内心虚弱,预见了其最终的死亡,而这种命运的交替无疑是由他深刻的洞察力所引发。

尽管司马昭的权力表现得十分稳固,魏国正处在鼎盛时期,谯周却看到,过度的权力欲望最终将导致他的毁灭。魏国的政权在司马昭的主导下,仍然处于动荡不安之中,这一切似乎早已在谯周的眼中浮现。

司马昭的死,并非偶然,而是过度扩张和无法满足的欲望的自然结果。这不仅是对权力本质的警示,也成为了谯周预言式洞察的真实体现。病榻上的司马昭未能实现自己的雄心,而谯周则以一种冷静而准确的眼光洞悉了这一切。

谯周的晚年,并没有参与更多的政治斗争,他在魏国度过了最后的岁月。虽然未再掌权,他依旧保持着学者的气质,继续以观察者的身份,静静地审视世事的变迁。在魏国动荡的时局中,他依然不放弃思考,并以敏锐的眼光关注着历史进程。

他的一生,虽然未能亲手改变历史的走向,但通过深刻的见解与智慧,谯周为蜀汉做出了不可磨灭的贡献。公元270年,谯周因病去世,享年七十岁。虽然他没有成为力挽狂澜的英雄,但若没有他的劝谏,蜀汉的消亡可能会来得更早。他不仅是蜀汉的智者,更是魏国的预言者,默默肩负责任,为未来的安宁与清明铺路。