前言

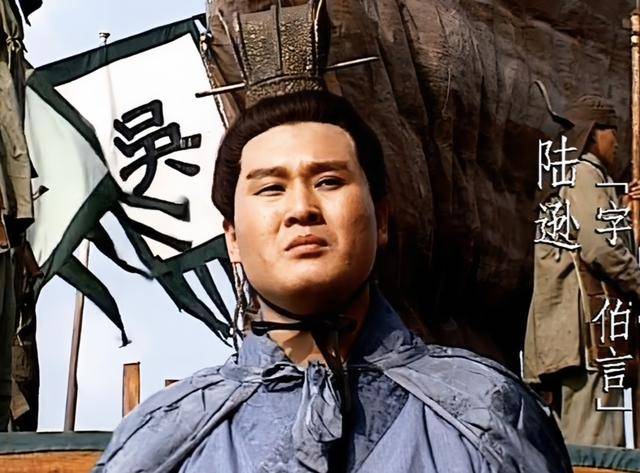

夷陵大火烧尽蜀汉锐气,陆逊一战成名天下知。这位让刘备饮恨的东吴名将,最终却死于一句劝人"杀子"的话。从巅峰跌落谷底,从君臣和睦到含恨而终,陆逊的悲剧堪称三国最憋屈的死法,连孙权事后都追悔莫及。

黄昏下的风云变幻

公元247年冬日,武昌城内一片萧瑟。那个曾经在夷陵烈火中指挥若定的陆逊,如今却面色憔悴地坐在书案前,手中紧握着孙权的严厉斥责信。外面寒风呼啸,仿佛在为这位即将陨落的名将唱响挽歌。

时光倒回六年前,公元241年春,东吴太子孙登病逝于建业宫中。这个被孙权寄予厚望的长子,原本是东吴帝国最稳固的继承人选。然而天不遂人愿,孙登英年早逝,留下了一个让孙权头疼不已的继承难题。

孙权环顾自己的儿子们,三子孙和聪慧温和,颇具君主风范;四子孙霸才思敏捷,野心勃勃。经过深思熟虑,孙权于公元242年正式册立孙和为太子,同时册封孙霸为鲁王。这个看似平衡的安排,实则为日后的血腥争斗埋下了伏笔。

此时的陆逊,正值人生的巅峰时刻。夷陵之战的辉煌胜利让他声名远播,长期镇守武昌的经历更是积累了丰富的军政经验。在东吴的政治版图中,陆逊的地位举足轻重——他既是孙权倚重的军事统帅,也是朝野敬仰的政治重臣。

正是这种特殊的地位,让陆逊在即将到来的政治风暴中成为了各方争夺的焦点。孙权深知陆逊的影响力,一旦这位名将明确站队,很可能直接决定夺嫡之争的走向。因此,从皇帝到大臣,都希望陆逊能够保持中立,不要介入这场即将撕裂东吴的内斗。

在这种紧张的政治氛围中,陆逊选择了远离是非的策略。他长期驻守武昌,专心于北方防务,对朝中的夺嫡之争表现出了明显的冷淡态度。这种看似明智的选择,实际上为他日后的悲剧命运埋下了种子。

东吴帝国在孙权晚年进入了一个微妙的政治平衡期。北方曹魏虎视眈眈,随时可能南下进攻;内部世家大族力量此消彼长,政治联盟不断重组;而皇室内部的继承争斗,更是让整个帝国的根基开始动摇。

一句话引发的政治海啸

公元246年秋,一封看似普通的书信彻底改变了陆逊的命运轨迹。写信人是东吴大将全琮,一个在政治斗争中极为精明的人物。全琮虽然军事才能不及陆逊,但在政治嗅觉方面却异常敏锐,早早地就选择了站队孙霸一方。

全琮深知陆逊秉持的嫡长制理念,明白这位名将在内心深处更倾向于支持太子孙和。因此,他写信给陆逊的目的并非拉拢,而是试探——如果能让陆逊保持中立,对孙霸一派来说就已经是巨大的胜利。

然而,陆逊的回信却让全琮大为震惊。这位向来以谨慎著称的名将,在信中不仅明确表达了自己坚持公正的立场,更是援引了一个让人毛骨悚然的历史典故。

陆逊在信中提到了西汉时期匈奴王子金日磾的故事。金日磾为了表明自己对汉朝的忠诚,不惜亲手杀死了自己参与谋反的儿子。陆逊以此劝告全琮,应该效仿金日磾的做法,处死自己那个在孙霸手下做事、已经明确站队的儿子,以免日后牵连整个家族。

这句话如同晴天霹雳,彻底激怒了全琮。在他看来,陆逊的建议简直是丧心病狂——让一个父亲亲手杀死自己的儿子,这还是人能说出来的话吗?全琮的愤怒不仅仅源于情感上的冲击,更在于他意识到陆逊已经将自己视为了潜在的敌人。

从客观角度来看,陆逊的劝告确实出于善意。他深知政治斗争的残酷性,也明白全琮家族在东吴的特殊地位。一旦夺嫡之争进入白热化阶段,任何深度卷入的家族都可能面临灭门之险。金日磾的典故虽然极端,但在陆逊看来,这是保全家族的最佳选择。

全琮在收到陆逊的回信后,内心的愤怒达到了顶点。他开始暗中筹划对陆逊的报复行动。不久之后,全琮向孙权举报陆逊的外甥在军中谎报军功,谋取私利。这个举报虽然事实存在,但时机的选择显然带有强烈的报复色彩。

陆逊的外甥最终被撤职流放,客死他乡。这个悲剧性的结果,标志着陆逊与全琮一派的彻底决裂。更重要的是,它向所有人发出了一个明确的信号:陆逊已经不再是那个超然物外的中立者,而是被迫卷入了这场你死我活的政治斗争。

杨竺在收到陆逊的劝告信后,同样心生不满。在他看来,陆逊的建议无异于要求自己承认政治选择的错误,这是对自己政治智慧的公然质疑。仇恨的种子就此埋下,等待着合适的时机破土而出。

就这样,陆逊因为一句"杀子"的劝告,彻底改变了自己在东吴政治格局中的地位。他从一个受人尊敬的中立者,变成了众矢之的的争议人物。更可怕的是,他似乎对此毫无察觉,依然沉浸在自己的道德优越感中,继续着他的"善意"劝告。

致命的政治陷阱

公元247年春,一个看似偶然的事件彻底将陆逊推向了深渊。这一天,孙权在宫中召见了杨竺,商讨立储大事。杨竺作为孙霸的坚定支持者,自然在谈话中极力为鲁王辩护,言辞恳切,颇为动人。

这场本应机密的谈话却被人偷听了。太子孙和早已察觉到父皇对自己的怀疑,为了掌握宫中动向,他冒险派遣亲信潜入孙权的寝宫,藏在龙床之下偷听谈话内容。这个大胆而危险的举动,最终成为了压垮陆逊的最后一根稻草。

孙和的亲信将偷听到的内容迅速报告给了太子。孙和得知杨竺在父皇面前为孙霸说好话后,心急如焚,立即找来了自己的心腹陆胤。陆胤是陆逊的本家侄子,在朝中颇有影响力,更重要的是,他与陆逊的关系非常密切。

孙和恳请陆胤火速前往武昌,希望陆逊能够出面为自己在父皇面前说情。陆胤接受了这个任务,连夜启程赶往武昌。他将宫中的情况详细告诉了陆逊,希望这位德高望重的长辈能够挺身而出,挽救太子的危局。

陆逊听到消息后,内心深受震撼。在他看来,废长立幼是违背传统礼制的行为,必须坚决反对。更重要的是,他认为孙权的这种做法会严重损害东吴的政治稳定,给国家带来巨大的危害。

出于对国家前途的担忧,陆逊没有过多考虑就做出了决定。他连续给孙权写了好几封信,在信中慷慨陈词,坚决反对废长立幼的做法。这些信件言辞激烈,充满了道德说教的色彩,让孙权读后大为震惊。

孙权的反应极其迅速而严厉。他立即下令将所有可能泄露消息的人全部逮捕,包括陆胤、杨竺等人。同时,孙权亲自写信严厉斥责陆逊,指责他不该打探宫中机密,违背了君臣之道。

英雄末路与历史的叹息

公元247年冬,武昌城笼罩在一片肃杀的气氛中。陆逊独自坐在府邸的书房里,面前摆放着孙权的严厉斥责信和各种罪状指控。这位曾经叱咤风云的名将,如今却像一只被困的野兽,在绝望中寻找着最后的出路。

经过痛苦的思考,陆逊终于认清了自己的处境。他明白,无论如何挣扎,都无法摆脱这个精心设计的政治陷阱。如果他选择自证清白,就必须供出太子派人偷听的真相,这样太子必然被废,自己的努力反而害了想要保护的人;如果他保持沉默,就等于默认了窥探机密的罪名,同样是死路一条。

更让陆逊痛苦的是,他意识到自己与孙权多年的君臣情谊已经彻底破裂。那个曾经对他言听计从的君主,如今已经将他视为了心腹大患。孙权心中的疑虑如同毒蛇一般,吞噬着两人之间仅存的信任。

在这种绝望的情况下,陆逊做出了人生中最后一个重大决定——以死明志。这位一生光明磊落的名将,选择用死亡来证明自己的清白和忠诚。史书记载,陆逊在收到孙权斥责信后不久就含恨而终,也有史料称他是自缢身亡。

陆逊的死讯传到建业后,朝野震动。许多了解真相的大臣都为这位名将的冤死感到悲愤,但在当时的政治氛围下,没有人敢为他公开鸣冤。孙权在听到陆逊死讯后,内心也感到了深深的后悔和痛苦。

事实上,孙权从未真正想要陆逊的命。在他心中,陆逊依然是那个为东吴立下汗马功劳的忠臣良将。但是,皇权政治的逻辑却不允许任何潜在的威胁存在。即使是最忠诚的臣子,一旦被怀疑有异心,也必须承受严酷的后果。