自周平王东迁之后,东周的历史就是一部混乱争霸史。这长达四百年的春秋战国时期,正是原有秩序的冲击与重建。其中的诸侯国也因为各种原因而被逐步淘汰,只剩下最强的存在,继续着统一的事业。

春秋五霸与战国七雄是在优胜劣汰的情况下,出现的最终形态。这其中有一个国家,却是先后出现争霸的身影,却因为自身的实力限制与国际环境的错判,最终被齐国兼并,成为当时的一个笑话。但情况真的是如此吗?其实事实的真相,却是当时过渡时期的一种现实缩影,而这个悲剧的具体显化对象就是宋国。

为何会如此一说,与宋国的建国史有关。宋被封为诸侯之一,并不是因为他是周王室近支皇族,也不是周朝功臣之后,而是殷商遗族的后代进行原地管理。这种比较特殊的情况,还是与当时周初为稳定统治秩序,而进行的安抚活动。

当然周初分封制的进行,对于殷商后代还是很优待的。把商朝旧地核心统治地,也就是殷都旧地分封三个诸侯国进行统治,但是武王死后,商纣王的儿子与另一个封侯,立刻发动叛乱,被当时周公派兵镇压。为防止继续叛乱的可能,这两个封地也就被封为周朝自己人。

而宋国当时的执政者并没有参与叛乱,也就躲过一劫,没有被责难,因此而传承不断。继续延续商朝自己的宗庙传承,但也是孤独的行军者,并不被当时周室诸侯所认同。而他的周围全都是周室亲封,有血缘与近臣关系的基础,这就显得自己很另类,被诸侯国所歧视。因而并不被认同,还很排斥,这也是宋国的存在感很低。

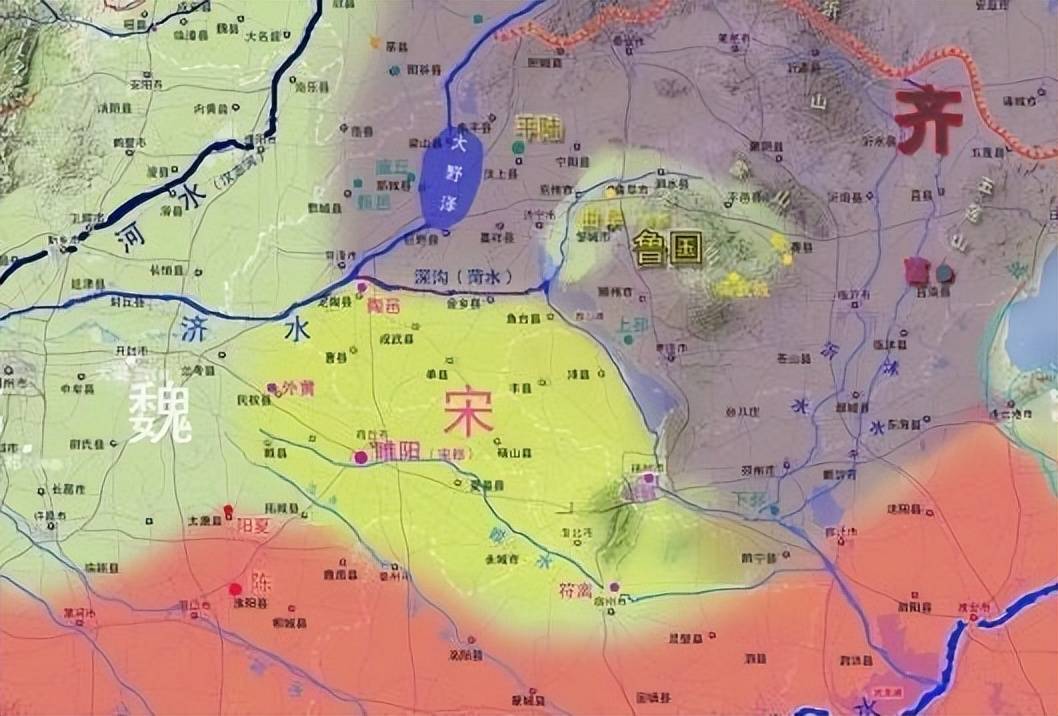

宋国虽然被孤立,但其所处的位置很有优越感。地处中原中心,交通位置便利,加之商朝人特有的朝代特性,那就是经商。而所处的位置,东靠齐国,有海盐之利。北靠晋国与其他诸国,可以贩卖北方货物。南临楚国,可以出售南方的山林之物。正因为处于中心之利,成为当时诸侯国最富裕的国度。

经济基础决定上层建筑,国力强大,民众富足,地处中原四战之地,也是交通要道,自然受到周边强国的觊觎。而且宋国本身的传承也比周朝的要久远,礼仪之道也是较为周朝各诸侯国要完善。

经济与文化双发展的情况下,宋人也就自认为比其他诸侯国要高人一等。和平时期还好,一旦战争动乱时期,则自身的安全却是要受到限制与威胁。正是因为独特的地理位置,以及经济的发达,而武力并不是很强大,因而受到有心诸侯的惦记。

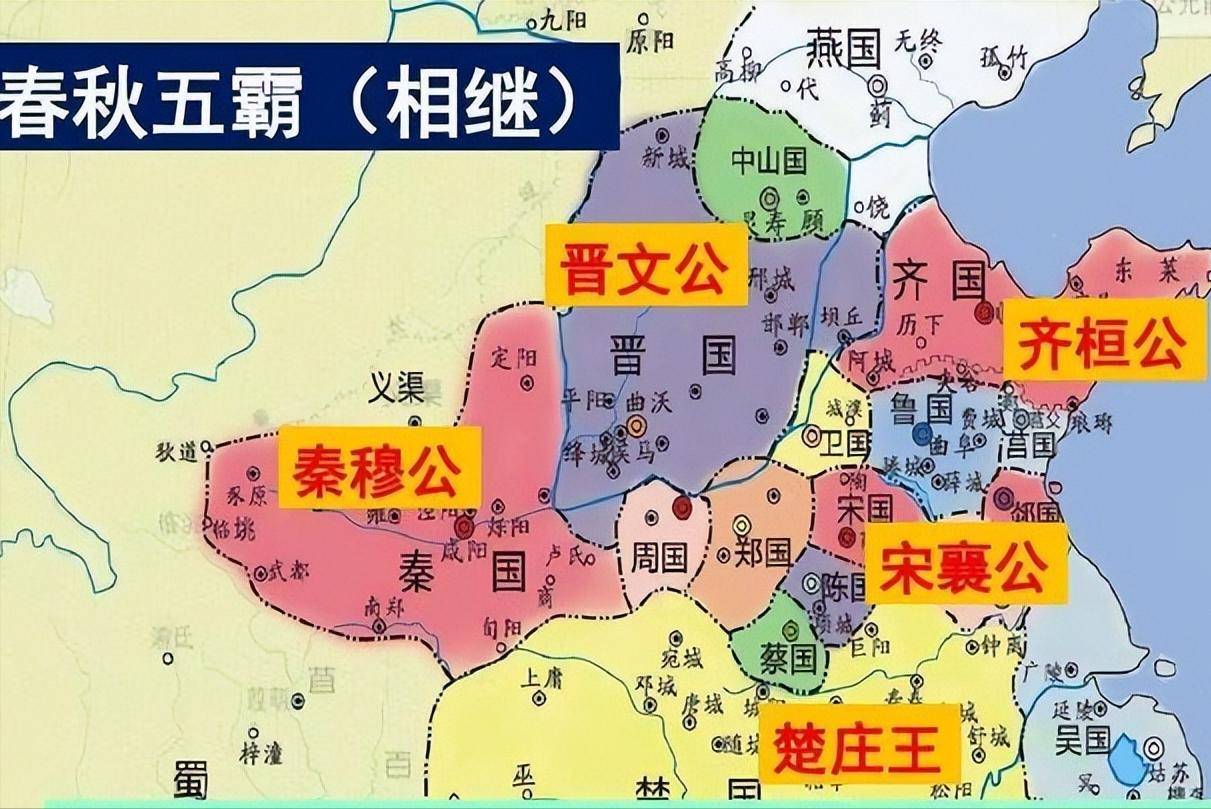

历经四百年的承平时代,春秋时代的开始,平静的局面被打破。宋国也不可避免的野心膨胀,开始进入称霸的序列。可是无论是齐桓公称霸,还是秦穆公称霸,以及楚庄王称霸,或者是晋文公称霸,都是有着自己的国力与实力来做后盾。而宋襄公称霸却只是欺凌周围弱小国度,而没有意识到大国的国力差距。

尤其是对于楚国的征战,还坚守旧有的传统观念,坚持义战之礼。最终惨遭弘水之战的悲剧,自身也因此受重伤,宋国的国力也因此受到严重削弱。春秋无义战,过度的死守旧有观念,跟不上形势变化,最终只能成为失败者与被淘汰的结局。

之后的宋国失去争霸的本钱,成为齐楚晋三国争霸的棋子,不断地被卷入战争的泥潭,通过六十多年的征战与消耗,国力不断被削弱,甚至自己的领地也被不断地侵蚀,最终彻底成为个大诸侯国的附庸,再也没有自立的本钱。

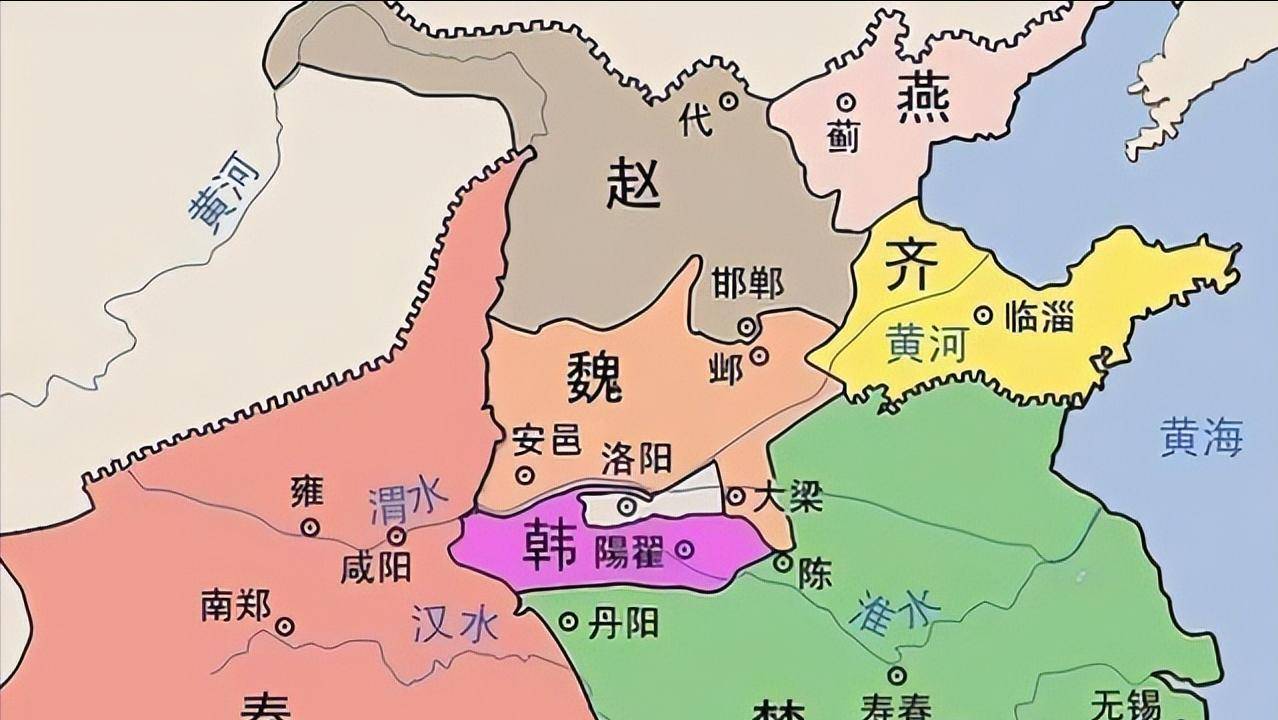

直到战国时期的过渡,宋国经历一次权力变动,才开始有雄厚的资本,进行新一度的争霸称雄。但没有估计好形势,先后与中原第一霸主魏国交恶,又与楚国征战,紧接着还同齐国作战,东、南、西三面皆敌,最终刚冒头,还没有大发展,就被齐国趁机偷袭灭国。成为战国时期,第一个被牺牲的国家,成为当时的笑话。

从宋国的历史发展来看,这是商朝后裔延续的传承,但是并不被当时周朝主体认可。虽经历四百年的和平时期的国力积累,国富民强。只是乱世来临,却没有认清局势,先后两次都是大时代的变换期,都被作为棋子,而被削弱或亡国。这里的原因在于传承久远的观念守旧,跟不上时代变化的应变举措。同时也是被排斥的太久,难以融合周朝的统治秩序群体,最终难以保住自己的基业。