现在的高考,万人瞩目,有的学校学生去考试,有警车开路,保驾护航。在古代也有高考,那就是科举考试。《红楼梦》中,也有科举考试的佼佼者,今天说说探花郎——林如海。

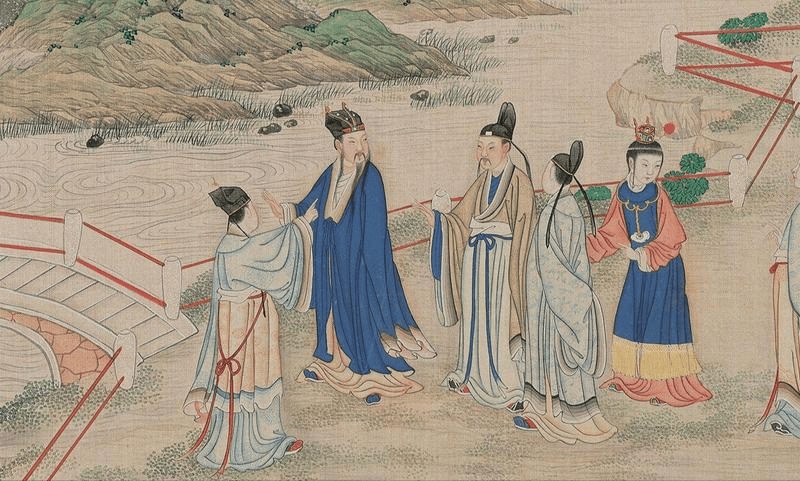

科举考试分为三级:乡试(省级考试,考中者为举人)、会试(全国性考试,考中者为贡士)和殿试(皇帝亲自主持,确定进士名次)。殿试及第者分为三甲:一甲三人,分别为状元、榜眼、探花,赐"进士及第";二甲若干人,赐"进士出身";三甲若干人,赐"同进士出身"。一旦金榜题名,便意味着正式进入官僚体系,成为统治阶层的一员。

《红楼梦》里有进士出身的官员贾雨村和傅试,他们都是普通进士。只有林如海是一甲探花郎。

林如海的形象往往被简化为一个"探花郎"的标签,一个为女儿黛玉提供贵族血统和政治资源的背景板。

然而,当我们深入文本,会发现这位科举出身的官员相当励志。读书人的典范。

林如海出身列侯之家,他家的爵位传到第三代就应该停止,然而因为他父亲才干卓著,皇帝特批让他继承列侯爵位。

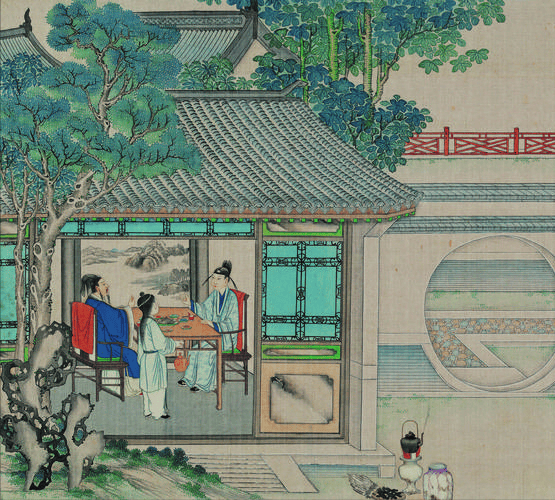

在这样的列侯之家,林如海即使不读书,也能捐官,然而林如海却酷爱读书,并且一举考中进士,殿试时,被皇帝钦点为探花郎,成为天子门生。

他"历任兰台寺大夫、巡盐御史等职",实现了传统士人"学而优则仕"的理想路径。他是封建科举制度的成功者,堪称典范。痴情的丈夫,合格的父亲。

然而,林如海的形象远不止于此。作为贾敏的丈夫和黛玉的父亲,他在家庭生活中展现出了与官场形象截然不同的一面。

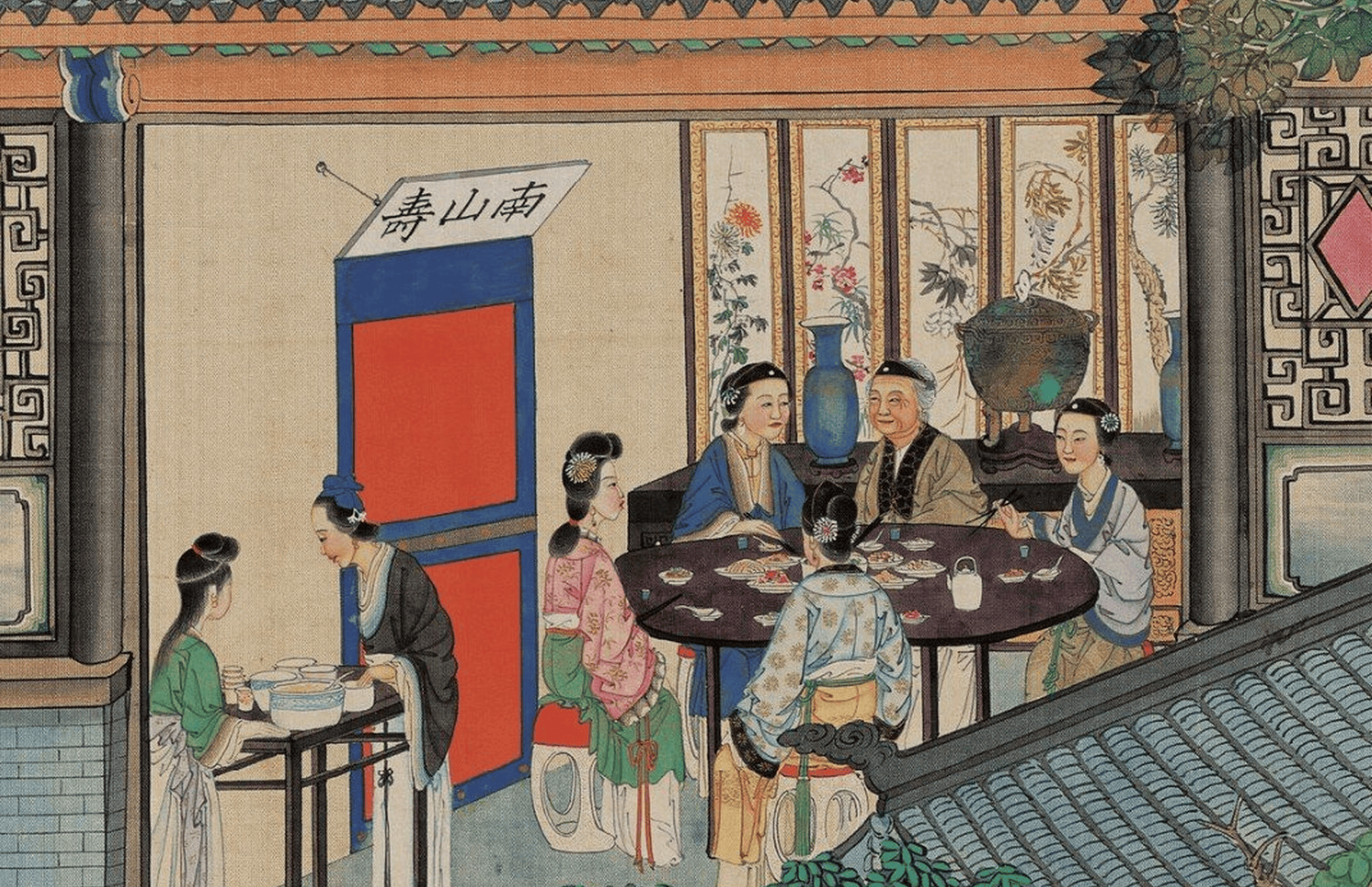

他是一位痴情的丈夫,妻子死后,决意不续弦,为妻子守节。这份对于爱情的忠贞,是很多男人做不到的。

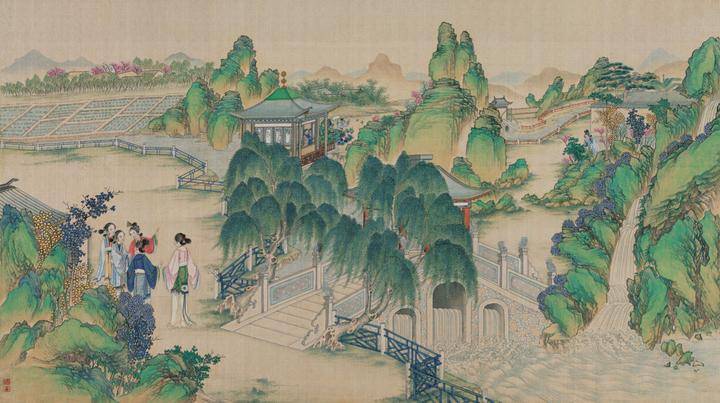

在女儿教育问题上,林如海表现出惊人的开明与远见。他见女儿聪明伶俐,就和妻子一起辅导女儿读书。黛玉五岁,又特意请进士出身的贾雨村当家庭教师,教女儿读书。为年幼的黛玉提供了当时女性难得的接受教育的机会。

这一细节暗示了林如海对传统教育观念的某种超越——他并不认为女子无需读书识字,而是欣赏并培养女儿的才学。在"女子无才便是德"的封建时代,这种教育观念无疑是超前的。林如海对黛玉的教育投入,反映了他内心深处对知识价值的认同,以及对女儿作为独立个体尊重的态度。

妻子死后,黛玉没有母亲教养,贾母派人来接黛玉进京,为了女儿有国公夫人教养,将黛玉培养成合格的世家大族的儿媳妇,林如海忍痛和女儿分离,让女儿进京。

为了保障女儿的未来,他给黛玉带走了大笔财富,这笔财富由贾雨村当中间人,寄存在贾府。为了让贾雨村担起责任,以给贾雨村谋职来交换。为了女儿,林如海呕心沥血,事先筹谋,的确是一个合格的父亲。廉洁奉公的官员。

林如海是一个廉洁奉公的官员,由于他不与那些贪官污吏同流合污,这些人害死了贾敏。用来震慑林如海,林如海不为所动,这些人又害死了林如海。

在那个"三年清知府,十万雪花银"的时代,一个不愿同流合污的官员面临着巨大压力,乃至牺牲生命。

林如海的形象从单纯的科举成功者,到痴情的丈夫,重视子女教育的开明父亲,再到精神价值的守护者。林如海形象的丰富性,使得不同时代的读者和观众都能从中找到共鸣点。

回望林如海的一生,我们看到的是一个科举制度的成功者如何在内心的精神追求与外在的社会角色之间寻求平衡。他既是封建时代的产物,又超越了那个时代的局限;既享受着科举带来的荣耀,又警惕着这一制度对人性的异化。在林如海身上,我们看到了中国传统知识分子最珍贵的品质——对知识的敬畏,对妻子的忠贞,对后代的期望,对精神价值的坚守。

他的形象提醒我们,即使在最黑暗的时代,也有人性的光辉在闪烁;即使在最功利的体制下,也有精神守望者在孤独地坚守。