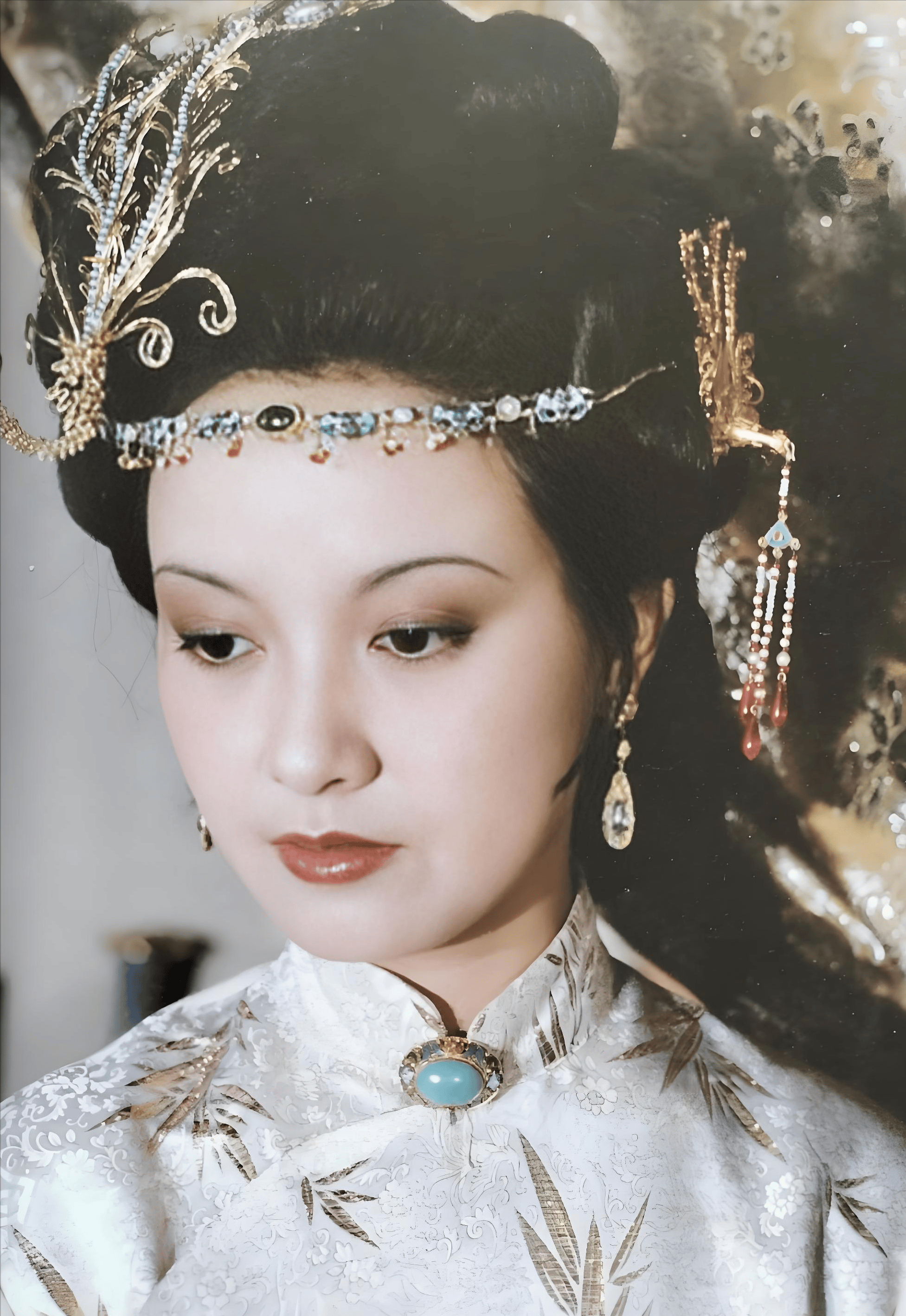

在《红楼梦》这部传奇巨著中,有一个似乎颇为矛盾的角色——王熙凤。她从未上过书,无法写诗作赋,甚至不懂文人墨客之道,却能在算账上展现出惊人的才智。若从表面看,这无疑是对传统人物塑造的一个挑战,曹雪芹难道会自相矛盾地让一位出身显赫的贵族女子,既无文才却有理财之能?这看似不合逻辑,实则充满了深刻的社会意义与艺术匠心。

通过这似是而非的设定,作者曹雪芹为我们揭示了人物性格的复杂性,社会背景的多维性,甚至是对封建体制深刻的批判。在此,笔者将从多个角度来分析这一现象,带领读者走进这层表面之下的深刻寓意。

贵族阶层的特殊性

王熙凤出身于金陵王家,一个赫赫有名的贵族家庭。家族的显赫并非源自她的才华,而是得天独厚的资源。她从小便在这种富贵之家中成长,尽管未曾接受过系统的文化教育,却早早便耳濡目染了权谋与理财的技巧。这种“女儿家”的角色训练,虽然在外界看来似乎有些寒酸,但却是她在家族中不可忽视的角色之一。在那样的环境中,女子若要为家族出力,无需精通诗词歌赋,只要能管家理财,能精打细算,便能获得认可和权力。

“女子无才便是德”与王熙凤的“不识字”

书中多次提到王熙凤“不识字”,但这并不意味着她完全无法认字。她虽然不会写诗作赋、不会吟咏词章,却能读懂那些简单的日常账目、信件与文书。她能够轻松地让宝玉为她写下“大红妆缎四十匹,蟒缎四十匹”的物品清单,这一细节表明,王熙凤是识字的,只不过她没有接受过文学修养。在封建社会的背景下,女性往往被教育成“无才便是德”,她们的“才”不需要文化的涵养,而是体现在能为家庭管理,能为家族利益算计。因此,王熙凤的“不识字”并不是其缺点,恰恰反映了她身处时代的文化局限。

市侩与权谋的化身

王熙凤的算账能力,既是她精于算计的体现,也是她权谋智慧的象征。她通过对账目的精确管理,掌握了宁国府的家底,也通过这一手段巩固了自己在家族中的地位。当她协理府务时,严苛的管理与精准的账目要求,使得她显得既聪明又严厉。她那句“错一点儿我就得揭你们的皮”,更是揭示了她性格中的冷酷与精明。凤姐的“算账”之能,固然源于她的聪明才智,但也折射出她过于市侩的一面——她通过精确的账目管理,将自己打造为家族的实际操控者,虽不识字,却精通世间权术。

文化的缺失与命运的悲剧

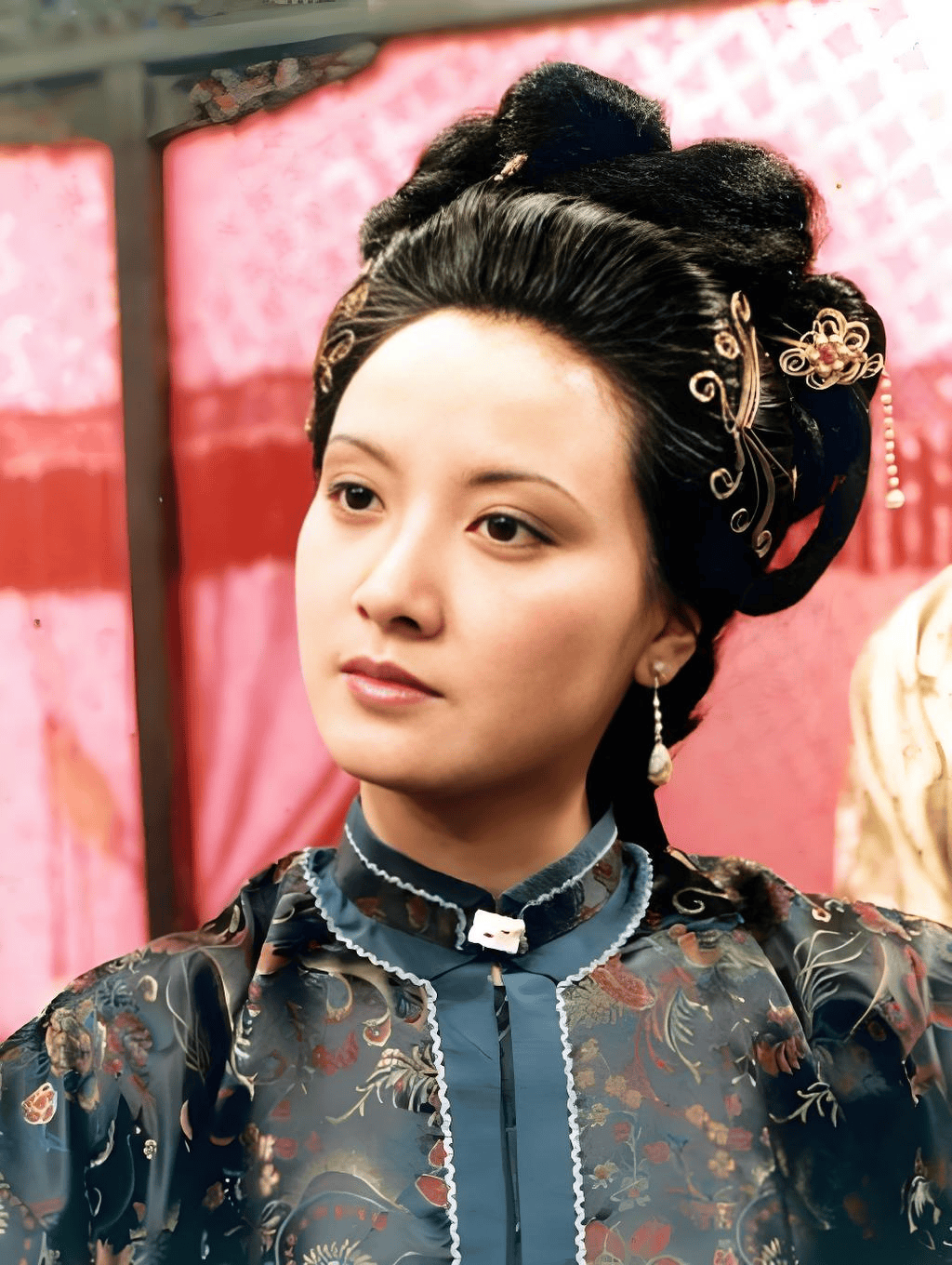

然而,王熙凤的这一“聪明才智”,也有着无法忽视的盲点。她虽能巧妙地算账,却未能看到贾府衰败的“全局”。她在关注眼前的小利时,未曾意识到家族的整体危机。她不懂得长远的目光,也未能察觉到精神与文化的空缺。王熙凤的不识字,正是对封建体制下女性的深刻讽刺——她被限制在一个“实用工具”的角色中,未能获得文化启蒙和智慧的自由。她的悲剧,正是这个时代对女性天赋与能力的扭曲与压制。

才与德的讽刺与批判

通过王熙凤这个人物,曹雪芹揭露了当时社会贵族阶层虚伪的价值观。在这个阶层中,虽崇尚“德”,却纵容着贪婪与权谋;虽然鄙视“才”,但却依赖剥削与计算。这种社会矛盾的体现,不仅仅在王熙凤的个体身上,更在整个家族和整个社会的阶层中得到了反映。王熙凤的算盘打得越精,就越显得她的精神世界荒芜,物质利益与精神追求的对立,也折射出封建伦理的深层崩塌。

经济衰退的象征

王熙凤的精算,虽能管理眼前的琐碎账目,却无法挽救贾府的衰败。她对小利的掌控,恰恰是家族经济衰退的缩影。她能看见那些眼前的浮盈,却无法察觉到整个家族的危机。她不识字,缺乏文化眼光,正如她对财务的理解仅仅停留在细节之上,却无法跨越到整体的把握。这种“识字”与“识势”的错位,不仅揭示了王熙凤个人的局限,也反映了贾府经济困境的根源。

结语

总的来说,曹雪芹通过王熙凤这一角色的塑造,深刻揭示了封建社会中女性所承受的文化压迫与角色局限。王熙凤的聪明才智与其文化的缺失之间的矛盾,正是这部作品的深层社会批判之一。她的悲剧不仅是个体的命运写照,更是那个时代阶层与体制问题的真实反映。在这一切的背后,曹雪芹希望我们能够看清人性中的复杂与矛盾,期望我们能从这些历 史的伤口中,汲取智慧与前行的力量。愿我们在现实中能拥有更宽广的视野,不局限于眼前的小利,而是追求更加深远的文化与智慧,成为更有担当和眼光的人。