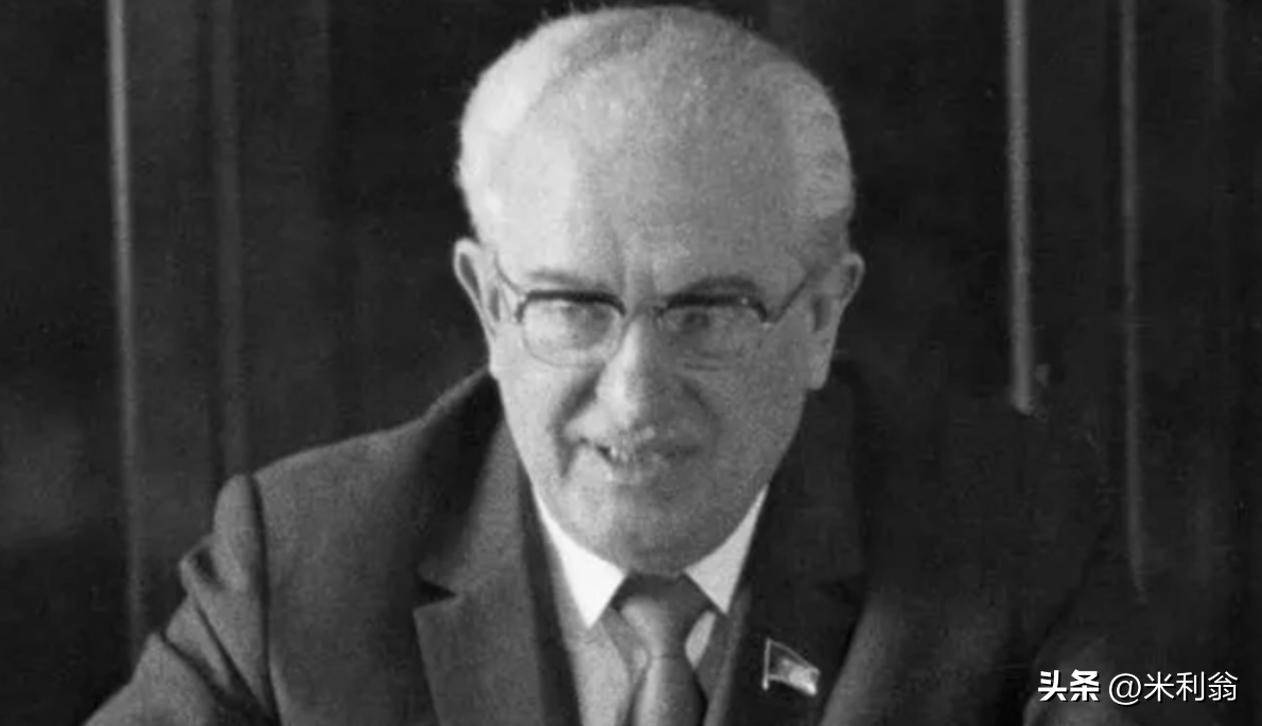

安德罗波夫是苏联历史上少数几位被广泛认为是英明领导人的人物之一。他的身份曾是苏联特工头目,凭借卓越的领导能力成为了最高领袖,这一情况在苏联历史上极为独特,也显示出他的非凡才能。

在担任苏联最高领导人之前,安德罗波夫已经在勃列日涅夫时期声名赫赫,被视为“现代化、专业、机智灵活”的典范领导干部。安德罗波夫在民间的形象被塑造成一位伟大的改革者,许多人普遍认为他能够彻底清除腐败的官僚体系,促进经济发展,并重塑苏联的国际地位。甚至有些人将他比作彼得大帝,认为他是“明君”的化身。

然而,命运并未对这位出色的领导人温柔以待,安德罗波夫因健康问题不幸早逝,年仅一岁多时便告别了人世,留给苏联的只有未竟的改革理想和深深的遗憾。

1914年6月15日,安德罗波夫出生在俄罗斯帝国斯塔夫罗波尔州的一个工人家庭。父亲是名铁路工人,而母亲则来自莫斯科的一个富裕家庭,这样的家庭背景带有典型的“穷小子与白富美”色彩。母亲带回家的丰厚嫁妆使得安德罗波夫的童年过得较为优越,享受着家庭带来的富足,度过了一个无忧无虑的童年,并从小接受了良好的家庭教育。

然而,天不遂人愿,13岁时,安德罗波夫的父母先后去世,他不得不独自承担生活的重担。为了维持生计,安德罗波夫一边上学,一边打工,曾做过卖报纸、送信的工作,甚至当过水手。这些艰难的生活经历磨砺了他的意志,培养了他面对挑战时展现出的非凡韧性和成熟气度。正是这些经历使得他更加坚定了通过读书改变命运的信念,为他后来的成功奠定了坚实基础。

1936年,年仅22岁的安德罗波夫毕业于水运专科学校,随后被分配到雷宾斯克的造船厂,并参与共青团工作。他先后担任水运技术学校的共青团书记,并升任苏联共青团中央驻雷宾斯沃洛达尔斯基造船厂的组织委员。由于健康原因,安德罗波夫未能服兵役,这为他后来的成长与升迁埋下了伏笔。

随着时间推移,安德罗波夫的政治才能逐渐引起党内的关注,并开始受到上级的青睐,成为重点培养的年轻干部。1938年,年仅24岁的安德罗波夫被任命为雅罗斯拉夫州团委第一书记,正式进入政界。

第二次世界大战爆发后,安德罗波夫并没有因健康问题而回避战斗,反而勇敢地加入了卡累利阿游击队,亲自走上前线参与抗战。在历经数年的激烈战斗后,苏联红军最终击退德军并成功占领柏林,赢得了苏德战争的胜利。安德罗波夫在战争中的英勇表现使得他屡立战功,战后他被任命为彼得罗扎沃茨克市委第二书记。尽管如此,安德罗波夫并没有停下脚步,他选择进入高等院校进修,丰富自己的理论知识,为日后更高层次的政治职位做准备。

1947年,安德罗波夫凭借出色的学术成绩和深厚的理论功底,晋升为卡累利阿-芬兰苏维埃社会主义共和国党中央第二书记。虽然健康依然不佳,但他凭借自己的能力和政治理想,逐渐积累起更大的影响力。

在学术和政治上不断发展的安德罗波夫,很快获得了赫鲁晓夫的赏识。1952年,赫鲁晓夫将安德罗波夫召回,并任命他为苏共中央联络部部长。从此,安德罗波夫逐渐接近苏共权力的核心,并成为赫鲁晓夫的重要支持力量。

赫鲁晓夫下台后,勃列日涅夫成为苏联的新领导人,尽管安德罗波夫与赫鲁晓夫关系亲近,但勃列日涅夫同样看重他的能力,于是1967年任命他为国家安全委员会主席,标志着安德罗波夫从苏共中央书记的位置转向了更具实权的领域——苏联的情报与安全系统。

在担任克格勃主席期间,安德罗波夫为勃列日涅夫的后半生提供了坚实保障。尽管身处权力顶端,健康问题依然困扰着他,糖尿病和高血压等疾病让他倍感折磨。

1982年,勃列日涅夫去世后,安德罗波夫顺利成为苏联的最高领导人。然而,1982年的苏联面临着内外多重困境:政治上民族分裂势力抬头,军事上因阿富汗战争遭遇严重挫折,经济上则由于高福利政策和军费开支的双重压力而陷入困境。

安德罗波夫没有选择退缩,而是果断提出改革。他聚焦两大核心问题:首先,苏联所处的社会主义发展阶段;其次,改革必须在体制内渐进进行,任何违背苏联体制的行为都会受到严厉惩罚。他开始批评勃列日涅夫时期的官僚主义,力图让苏联官员认识到改革的紧迫性。同时,他也开始着手整顿腐败,清除了一批高级官员,尤其是那些特权腐败分子。1982年11月至1983年底,90多名因贪污受贿的官员被捕,150名州级干部被撤职,近三分之一的干部被替换。

在政治清理后,安德罗波夫提倡集体领导制,批判个人专制,推动社会主义人民自治。经济方面,他主张引入市场机制,鼓励私营企业发展,减少政府干预,提高生产效率。在农业和工业领域,他推动了一系列改革措施,迅速取得了显著成果。

1983年,苏联工业产值超额完成年度计划,农业和社会劳动生产率显著提高,苏联经济在停滞20年后焕发了活力。然而,正当他准备推动更深层次的改革时,健康问题却再次恶化。

1983年7月,安德罗波夫的身体状况急剧下滑,尽管他依然保持清醒,继续带病工作,但最终于1984年2月因肾病和并发症去世。安德罗波夫的突然去世使得苏联失去了最后的希望。