在一次日常的随访中,李大爷收获了一个让他大为震惊的消息。他三十年如一日,饭后马上躺平小憩的习惯,竟然是致使他血糖控制愈发糟糕的“罪魁祸首”。更令人咋舌的是,医生郑重地告知他,要是糖尿病人长期保持这种行为,短短半年内,身体极有可能悄然出现六种令人措手不及的变化。这个结论,宛如一记重锤,敲碎了李大爷长久以来秉持的“饭后休息就是养生”的观念。

生活里,不少人都有过这样的体验:饱餐一顿后,肚子圆滚滚,脑袋也昏昏沉沉,就想找个柔软的沙发,舒舒服服地躺上去,闭上双眼,好好放松一下。尤其是那些退休在家、时间充裕的中老年人,觉得这样躺着既惬意又自在,甚至还将其视作一种“健康生活方式”。但残酷的现实是,对于糖尿病人而言,这种习惯就如同“温水煮青蛙”,看似无害,实则暗藏危机。

医生团队经过深入调查,得到了一组惊人的数据:那些饭后立马躺下的糖尿病患者,在半年时间里,出现血糖波动加剧、胰岛素抵抗增强、体重攀升、胃肠功能紊乱、脂肪肝风险上升,乃至心血管风险提高的比例,显著高于饭后适度活动的患者。这绝非危言耸听,而是从大量临床数据中总结出的客观趋势。

为何“饭后躺平”会产生如此严重的影响呢?很多人都误以为,饭后身体需要“休息”,可实际上,消化系统的各个“成员”此时正处于最忙碌的状态。胃要分泌大量胃酸,将食物充分消化;肠道得有规律地收缩,推动食物在肠道内前行;胰腺则要及时分泌胰岛素,来处理身体吸收的糖分。要是这个时候身体完全静止,甚至处于平躺状态,整个消化进程就会被彻底打乱。

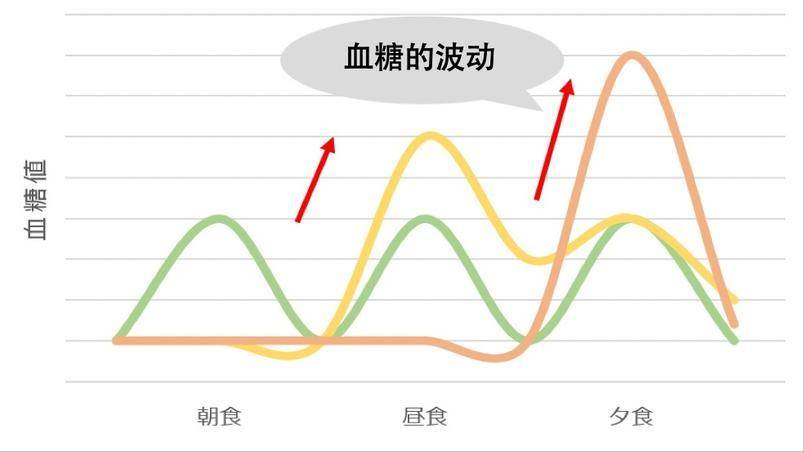

尤为关键的是,平躺这个看似平常的动作,会大大增加胃部食物倒流的可能性,进而引发胃食管反流;同时,血糖的吸收速度会大幅加快,容易致使短时间内血糖急剧升高。这对于本身胰岛素功能就不完善的糖尿病人来说,无疑是雪上加霜。就好比原本应该是涓涓细流般将糖分释放进血液,现在却变成了一股脑儿“倒进”血液里,使得血糖曲线像过山车一样,出现剧烈波动。

有些患者可能会辩解说:“我又没有马上躺下,只是在沙发上稍微歪一歪而已。”然而,就是这个看似不起眼的“歪一歪”,很可能已经让身体处于“半躺”状态了。研究表明,饭后30分钟内采取半卧位或者卧位的人群,他们的血糖峰值相较于饭后站立或者缓慢散步的人群,足足高出约18%。这就表明,哪怕只是稍微“休息一下”,对血糖造成的影响也不容小觑。

还有一个常被大家忽视的冷门却又关键的点:躺着会干扰肠道的正常蠕动节奏。肠道宛如一条柔软且富有弹性的“运输带”,它需要重力和肌肉的协同作用,才能顺利完成“物流运输”任务。人在直立状态时,重力能够助力肠道发挥功能,可一旦躺下,重力反而成了阻碍。食物在胃肠道中停留时间过长,不仅会让消化系统“超负荷工作”,增加胃部负担,还可能引发腹胀、便秘等一系列问题。

医生们尤为担忧的是,长此以往,这种习惯会在无形中加重胰岛素抵抗。简单来讲,就是身体对胰岛素的“敏感度”降低了,原本只需少量胰岛素就能“打开细胞大门”,让糖分顺利进入细胞,现在却需要更多的胰岛素才能达成同样的效果。而胰岛素抵抗恰恰是2型糖尿病发展进程中的核心机制之一。要是饭后总是马上躺下,身体对代谢的调节速度变慢,久而久之,血糖频繁波动,胰岛素的负担也会越来越重,进而陷入恶性循环。

有意思的是,古代中医对于饭后活动也颇有讲究。《黄帝内经》里就有记载:“食毕当行百步,坐则气滞。”别看这只是古人流传下来的一句经验之谈,经过现代科学的验证,竟然和血糖管理有着紧密的联系。现代研究发现,饭后适度散步15分钟,能够显著抑制餐后血糖的上升幅度,尤其是对糖尿病人的效果更为显著。这就好比给身体开启了一种“协作模式”,让身体在消化食物的同时,也能有效地控制血糖,避免血糖过快升高。

另一个容易被忽视的变化,便是体重的悄然增加。许多糖尿病患者明明饮食上控制得很好,吃得并不多,可却惊讶地发现自己的肚子越来越大。这背后,“饭后静止”的习惯往往是罪魁祸首。饭后立刻处于静止状态,身体摄入的热量无法及时被消耗利用,就会更多地转化为脂肪储存起来,尤其是内脏脂肪。这种内脏脂肪的危害极大,它不仅会加重胰岛素抵抗,还可能诱发脂肪肝、高血压、冠心病等多种严重并发症。

医生们在临床工作中常常会遇到这样的情况:原本血糖控制得还算稳定的患者,退休之后,由于生活节奏发生了改变,饭后活动量大幅减少,仅仅几个月的时间,血糖就变得难以控制了,甚至还出现了脂肪肝和血脂异常等问题。这个时候,很多人才恍然大悟,原来问题并非出在“吃多了”,而是“吃完后太安逸了”。

更让人警醒的是,饭后马上躺下还有可能增加心脑血管事件的发生风险。餐后,身体的血液会大量集中到消化系统,血压可能会出现暂时性下降。要是此时再躺下,血液回流速度减慢,心脏供血不足的风险就会显著增加。对于本身就患有高血压、冠心病的糖尿病患者来说,这种在生活细节上的“放松”,极有可能成为威胁健康的潜在隐患。

看到这儿,或许有人会问,那饭后到底怎样做才是最合适的呢?医生给出的建议并不复杂,也无需进行大幅度的动作。饭后先站立一会儿,去厨房洗洗碗筷,在屋内缓缓踱步,或者到院子里晒晒太阳,哪怕只是进行10到15分钟的轻度活动,就足以改善血糖反应了。别小瞧这短短十几分钟的活动,它就如同给身体按下了“启动键”,能够让糖分的处理过程更加顺畅。

可能有些年纪较大、腿脚不太方便的人会觉得,饭后走路不太现实。其实,哪怕只是坐在椅子上,活动一下上肢,转转腰部,拍拍腿部,也比直接躺下要好得多。关键在于,不能让身体处于“完全休眠”的状态。比如,做做简单的手指操,拍拍后背,抬抬腿,这些看似微不足道的小动作,日积月累,就会成为维护健康的宝贵资本。

从文化层面来看,我们的传统习惯里确实有“饭后打个盹”的说法,但这里所说的“打个盹”,更多指的是饭后稍作休息,而非饭后立刻躺平。古人由于白天劳作极为辛苦,饭后小憩是为了恢复体力。而现代人日常活动量普遍较小,饭后若再保持静止,就很容易出现营养过剩、代谢紊乱的问题。所以,传统经验也需要结合现代医学知识来理解,切不可盲目照搬。

医生们着重强调,健康行为的改变并非一蹴而就。只要每天在饭后稍微多动一点,不再立刻“瘫倒”,坚持半年下来,身体就会通过一些积极的变化,告诉你:这条路,走对了。特别是糖尿病患者,更要将“饭后的十分钟”视为“黄金窗口期”,充分利用这段时间来改善血糖,优化身体代谢。