医生常说,心脏病的危险因素不是等到有症状了才突然冒出来的。

大多数时候,它们是悄悄堆积的,可能从二十岁、三十岁开始就已经在身体里布好局了。

等到五十岁以后,如果还用过去那些过时的养心方式,真的会失去最佳修复窗口。

以前总有人说,吃深海鱼护心,后来又有人提倡喝醋,说能软化血管。

这些说法流传多年,也确实影响了一代人对养心的看法。

可是问题在于——这些办法,从根本上并没有解决心血管老化的问题,很多人一边吃鱼喝醋,一边还是进了ICU。

真正能减少心脏风险的,不是靠几种食物,而是要从人的行为模式动手。

这不是抽象的生活方式问题,而是实实在在的身体反应结果。

心血管系统并不太受“吃”这个行为本身影响,它更看重一个人的生理节律和神经状态。

这一点,常常被忽略。先说一个很冷门的数据。

2021年,美国耶鲁大学做过一项针对退役军人心血管事件的追踪调查,涵盖了年龄45至75岁的男性共4万人,时间跨度11年。

他们发现一个有意思的现象:那些每天起床时间波动不超过30分钟的人,无论是否吸烟、是否超重,发生严重心脏病的风险比作息不规律者低了27%。

研究人员原本想探讨饮食的作用,但后来反而把关注点放到了睡眠规律上。

因为这批人中,有超过60%的被测者都吃同样的食物,却得出截然不同的结局。

这个数据说明什么?说明心脏最怕的,不是油脂和胆固醇,而是长年累月的不规律刺激。

再深挖一下这个问题,会发现跟一个词密切相关:交感神经。

交感神经系统一旦过度激活,就会导致血管收缩、心率升高、血压波动剧烈。

长期处于这个状态的人,不管吃多健康,心脏负荷都会逐步加重。

反过来看,很多退休以后猝死的人,正是因为离开了原本紧绷的工作节奏,却没有建立起新的生活节律,神经系统短时间内无所适从,心脏也跟着出问题。

这也是为什么有人五十岁以后,生活看起来清闲了,压力也少了,身体却开始频繁出毛病。

不是闲出病,而是身体失去了原有的自我调节节奏。

人并不是越放松越健康,有时候恰恰是缺乏某种规律性的“紧张”,才会让身体慢慢失控。

养心,第一件事,不是吃什么,而是让神经系统稳定下来。这说起来容易,做起来难。

每天固定时间吃饭、起床、散步、睡觉,看起来琐碎,但对心脏的意义比三文鱼还大得多。

第二个要反着来想的问题,是关于“运动”的。

这也是一个误区。

很多人到了五十岁以后,突然意识到该锻炼了,然后一头扎进健身房、操场、公园,甚至挑战什么长跑、越野赛。

但事实是,这个阶段的心脏已经不适合被“突破极限”。

尤其是原来不运动的人,突然高强度训练,心肌在短时间内无法适应供氧负荷。

2019年瑞典的一项心脏学报告指出,在45岁以上新开始高强度锻炼者中,因运动诱发心律失常的概率比同龄不运动者高1.8倍。

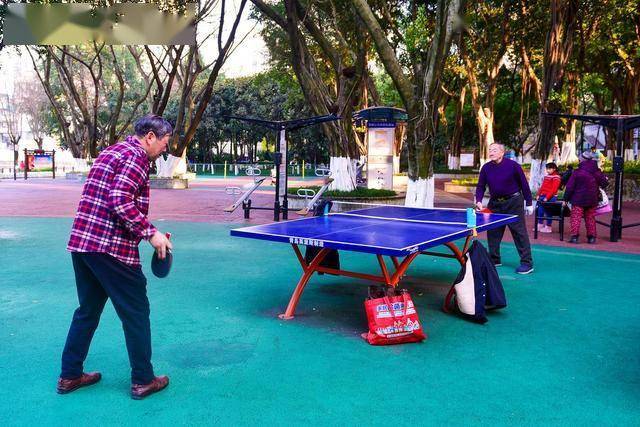

运动没错,错的是方式。更适合五十岁以后的,是一种被称为“低张力运动”的模式。

这类运动的核心不是燃烧卡路里,而是增强血管的弹性与心率的协调能力。

像缓步走、慢骑行、站立式的伸展操、太极这类,每天坚持30分钟,哪怕不出汗,心率不飙升,心血管获益反而更高。

而且,这类运动更容易坚持,对精神压力也有缓冲作用。

心脏其实不怕累,它怕的是断断续续、无规律地累一下停一下。

持续温和,是最好的节奏。最后一个也是最容易被忽视的习惯,跟“倾诉”有关。

情绪被压抑,不光影响睡眠,还会影响心血管的生物化学反应。

日本京都大学2016年做过一项追踪研究,发现长期没有社交互动、情绪倾诉机会较少的中年人,发生心梗的概率比社交活跃者高出34%。

不是说非得多说话,而是要有出口。这个出口可以是写东西、可以是对着镜子讲,也可以是给一个不熟的人倾诉。

别小看这种“无效聊天”,在神经调节里,它的作用跟吃降压药一样关键。

特别是五十岁以后的男性,长期不表达、不发泄,是心脏病的高风险群体。这类人即使体检数据正常,也要警惕。

这也是一个比较反直觉的点。

人们常说,心病还需心药医,但现实中,很多心脏问题不是出现在真正“心软”的人身上,而是那些表面坚强、内心压抑的人身上。

人到中年,不再容易发泄,也不愿麻烦别人。

这种心理状态反而形成了内在压力,长期作用在血管系统上,导致炎症反应和血管壁损伤增加,进一步诱发心梗或脑卒中。

现代医学越来越重视“社交孤独”对心血管健康的影响,甚至在英国,有医生把“孤独”当成一种独立的危险因素列入病史中。

这种改变,说明了一个事实:人的情绪状态对心脏的影响,比我们过去认知的要深得多。

一个稳定的作息节律,一个适合年龄段的运动模式,一个真实情绪的表达出口,这三件事看似跟食物、营养、保健品没关系,但正是影响心脏老化速度的核心因素。

人并不是靠吃活着,靠的是系统之间的协调和节奏。一旦节奏乱了,补再多东西也没用。

五十岁以后,该戒掉的不是肉,是那种“再忍忍就过去了”的心理模式。

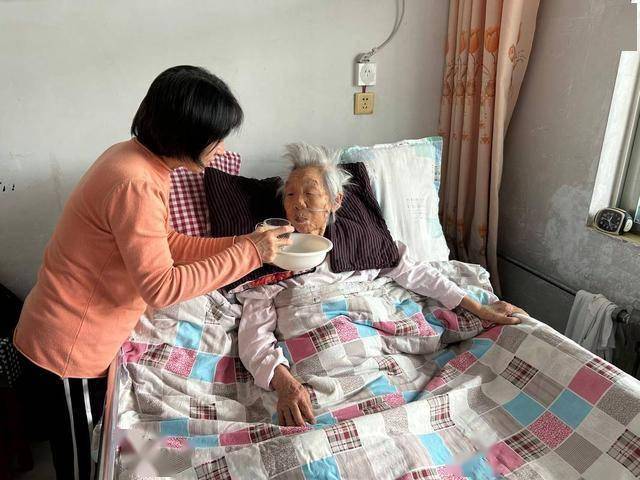

问题来了:长期独居但生活规律、饮食健康的人,会不会因为缺乏情绪表达反而心血管风险更高?

根据芬兰赫尔辛基大学2020年的一项回顾性研究,在48至72岁之间的独居老人中,心血管事件的发病率确实显著高于有伴者,哪怕他们的饮食结构和作息几乎完全一致。

研究者认为,这是因为缺乏情绪反馈的环境会让人的下丘脑—垂体—肾上腺轴长期保持高反应性,导致慢性应激状态,心血管系统处于轻度炎症之中。

换句话说,哪怕一个人吃得好、睡得稳,只要没有情绪的出口,心脏长期处于紧张的神经调节中,久而久之也容易出问题。

所以,五十岁之后,更需要找一个“说得上话”的人,哪怕只是隔三差五打几通电话,也比闷着强。