《红楼梦》有人说是贵族之家的家长里短,其实却影射了很多现实朝政。“治国如治家”,被体现的淋漓尽致。

比如焦大的落寞,赖大一家的兴亡,邢王二夫人的矛盾。包括王熙凤管家如严嵩,贾探春管家如张居正,都反映出了很多现实中的朝政,借以表现“兴亡”,以史为鉴。

本文不讲那些大道理,而是要通过王夫人向贾母夺 权,讲一讲贾府婆媳关系的演变,至于有没有朝堂纷争的缩影,就见仁见智了。

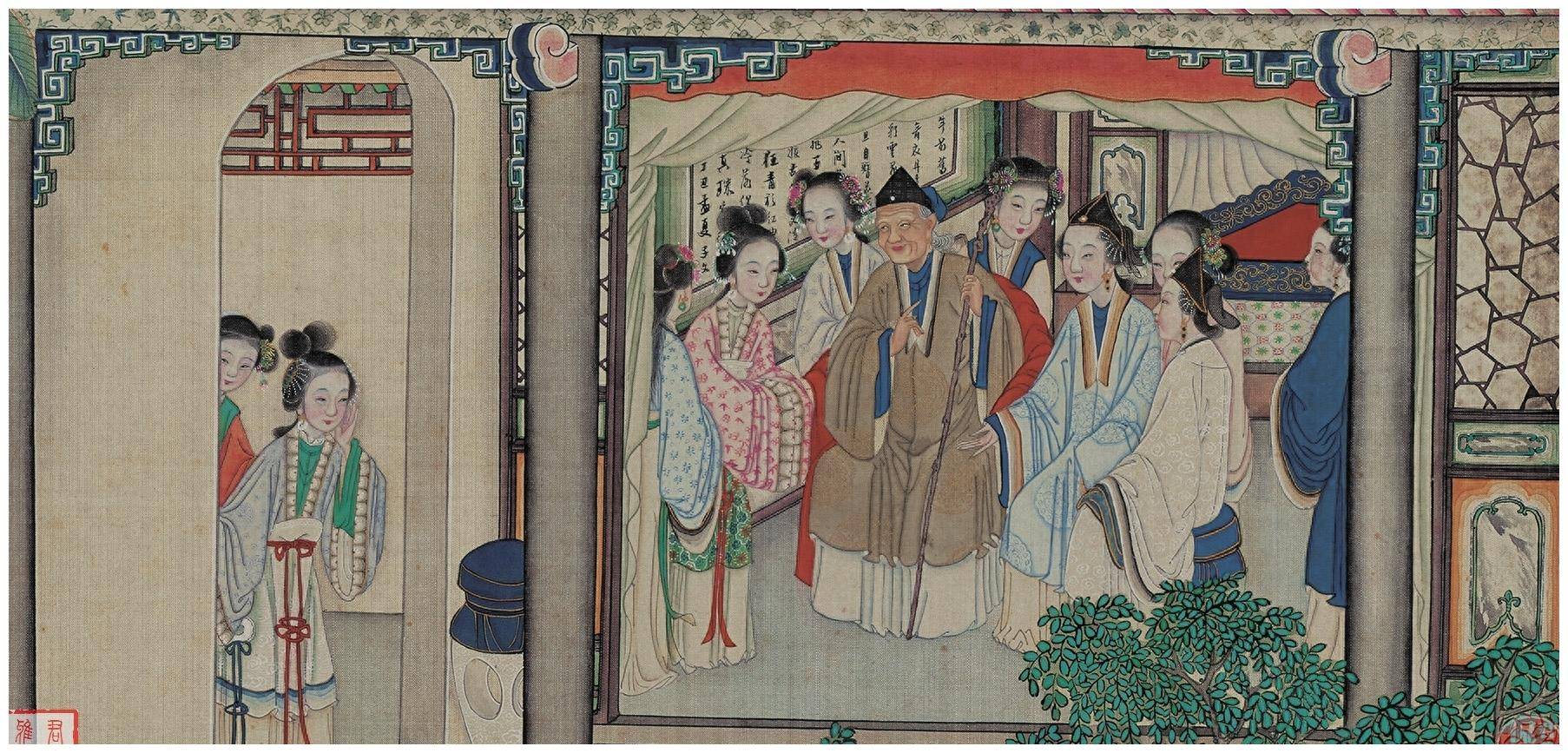

首先,贾母并不是贾府的实际控制人。按照贾府的规矩,贾母早已经放权给了儿媳妇王夫人。贾家的大小事她实际并不管。

贾母的存在,举个例子就像孝庄太后一样是精神支撑,却并不实际掌权。

但她的存在是巨大的影响力,谁也不能忽视她的意见和想法,谁又都不得不揣摩、接受和顺从贾母的立场。

这就导致了王夫人虽是当家人,却整日活在贾母的阴影之下战战兢兢,生怕做错事而遭到非议和不满。

贾母对王夫人来说,颇有“老而不死是为贼”的遗憾。有贾母在,她就很难出头。

王夫人作为儿媳妇,并没有能力反抗贾母。她们的身份摆在那里。

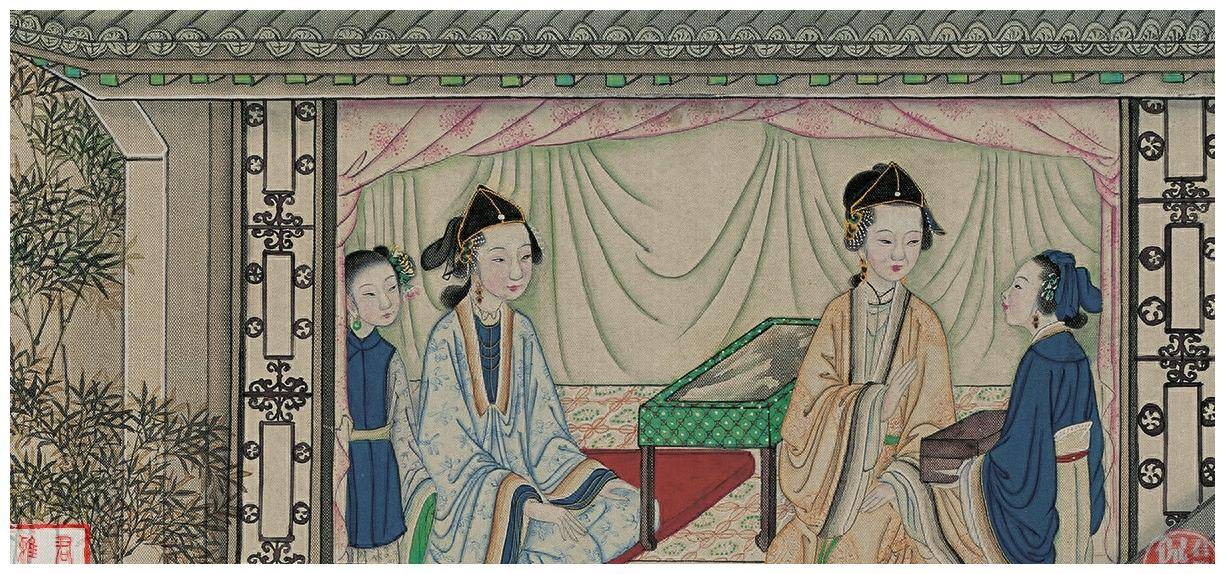

不过双方关系随着贾元春被晋升为贤德妃后,而发生了改变。王夫人有人撑腰,翅膀突然硬了起来。

于是她接连做了三件事,挑战了贾母的权威。

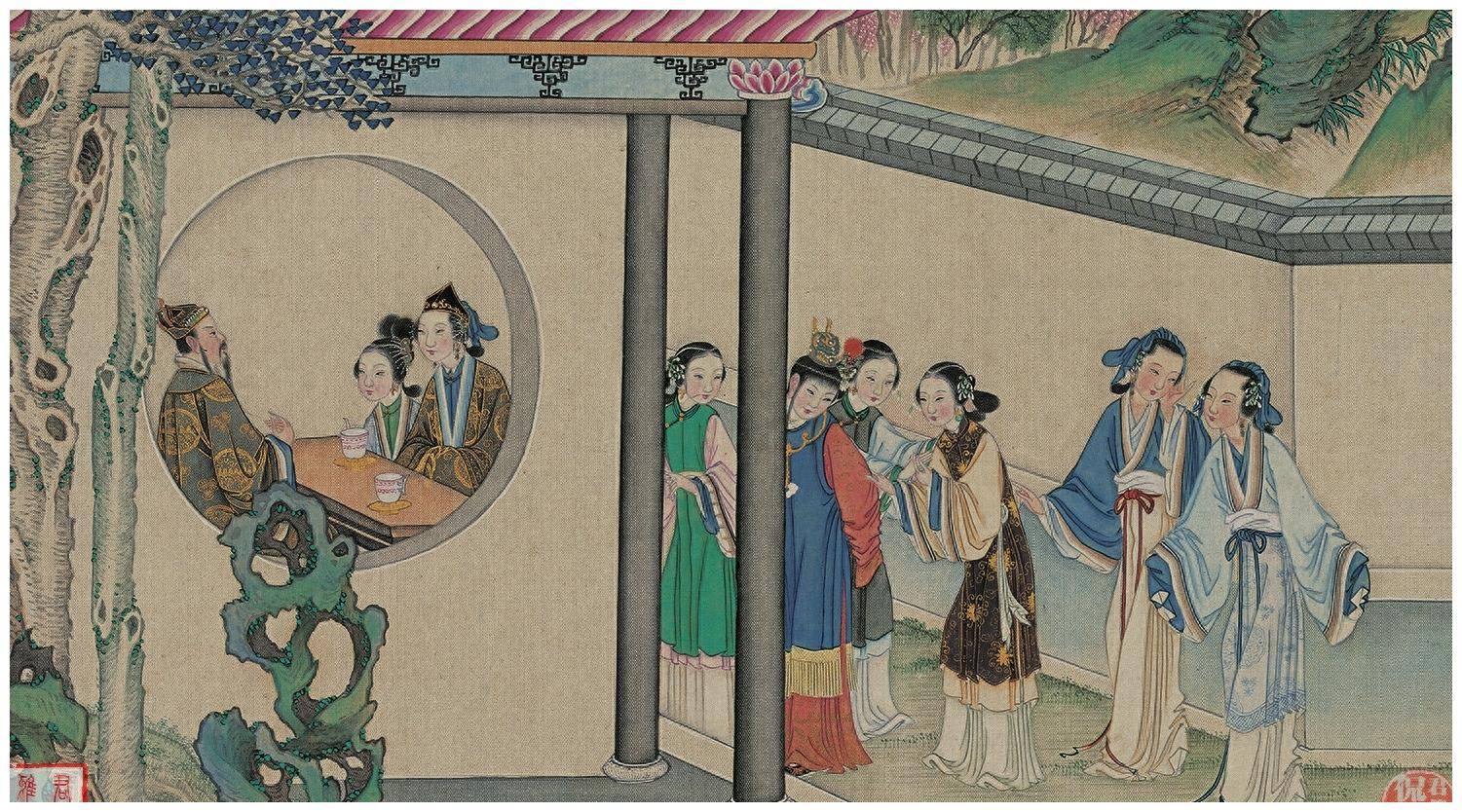

一,王夫人借贾元春将贾宝玉安排进大观园,重新夺回儿子的监护权。

贾宝玉离开贾母,她才能全面掌控儿子的人生,对贾母之前教养的不满,才行“拨乱反正”之事。

而贾宝玉在大观园的“失控”也是王夫人一手造成,她不允许贾宝玉再出来。一旦贾宝玉出来又得回到贾母身边。王夫人不甘心,宁可让他“烂”在大观园里。

二,王夫人借贾元春亮明支持金玉良姻,反对宝黛姻缘的立场,公然与贾母对抗。

端午节赐节礼,贾宝玉与薛宝钗一样儿。打醮清虚观张道士提亲,都是王夫人立场的体现。

而后她更是将贾母的大丫头袭人划归自己名下,提拔给贾宝玉做了准姨娘。针对贾母私下决定的晴雯。最终以莫须有的罪名将其撵走,公然与贾母“宣战”和叫板。

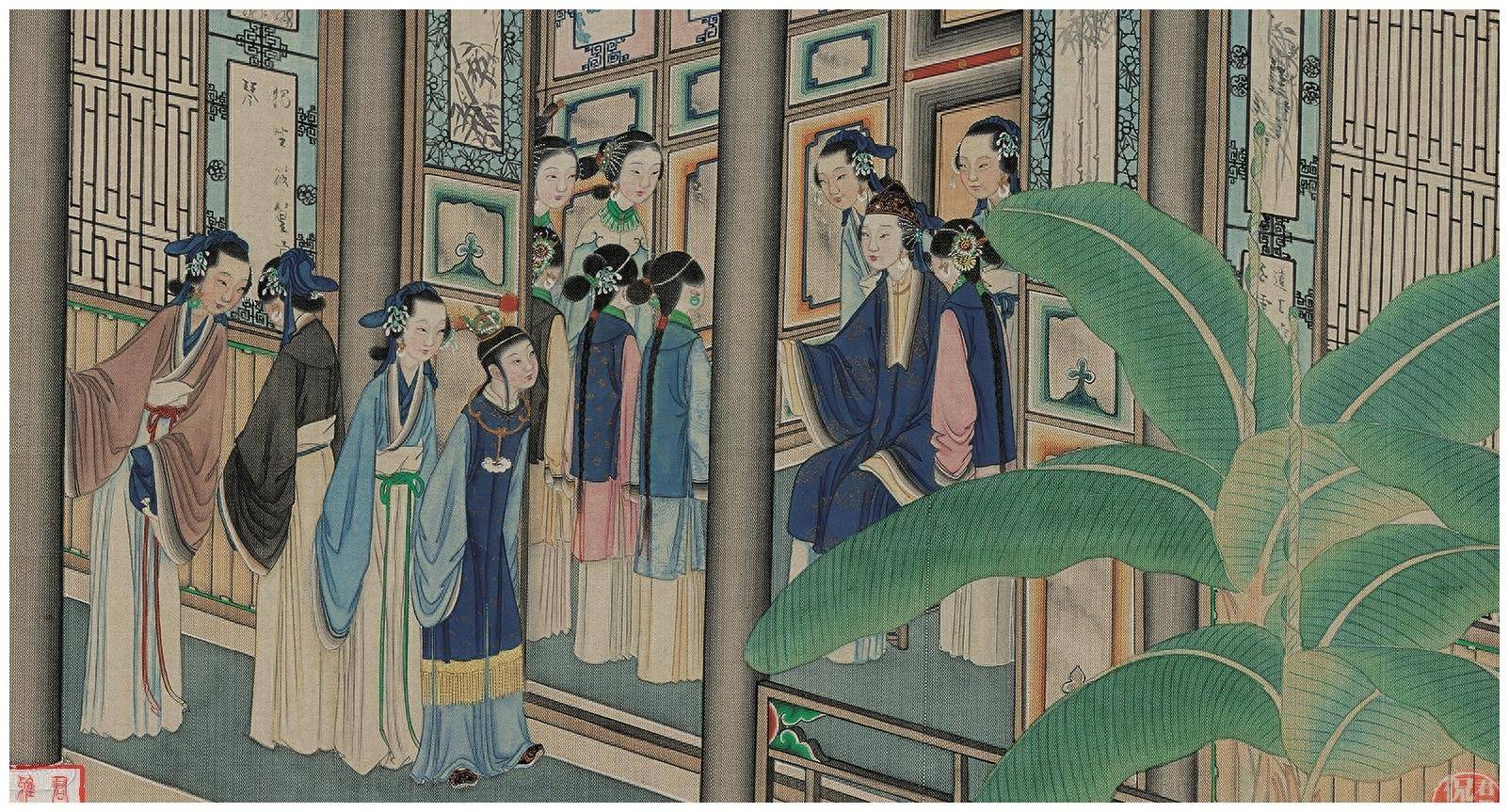

三,王熙凤生病后,王夫人安排李纨贾探春管家,薛宝钗协理。至此她由幕后走向前台,终于不再掩饰。

随着贾母年老,王夫人韬光养晦了数十年,终于越来越多的掌控起了荣国府的一应权力。获得表面上的全面胜利。

等到抄检大观园时,王夫人自觉权力已经达到巅峰。也是她全面当家的开始。

只可惜,也就是抄检大观园,暴露出王夫人滥权,倒行逆施对贾家的危害。

她选用外人薛宝钗管家,任人唯亲,滥用私权等,也导致了大观园聚赌,抄检大观园后贾府崩溃等一系列事。

一个滥权无能的管理者出现,就像宋徽宗当皇帝一样,直接将一个风雨飘摇的烂摊子扼杀,而再无法挽救。

贾母对王夫人的表现看得一清二楚。当初她经手交给王夫人时的贾家还一派兴盛。几十年后,先是王夫人不作为,后又倒行逆施的折腾,荣国府也越来越衰落。

只是贾母老了已经无力去干预,也不想干预。儿孙自有儿孙福。她只能最后教育了一次王夫人以及晚辈们,就是大观园查赌。

贾母一出手便知有没有,通过一个人夜里出门,贾母就讲了一番管家人应该具备的管理素质的大道理:

“……殊不知夜间既耍钱,就保不住不吃酒,既吃酒,就免不得门户任意开锁。或买东西,寻张觅李,其中夜静人稀,趋便藏贼引奸引盗,何等事作不出来。况且园内的姊妹们起居所伴者皆系丫头媳妇们,贤愚混杂,贼盗事小,再有别事,倘略沾带些,关系不小。这事岂可轻恕。”

贾母教育众姐妹,何尝不是教育王夫人,与贾母的公心相比,王夫人全是私心,才是败家的根本。如此贾家安得不亡?

家犹如此国将不国!才是《红楼梦》的兴亡主旨。