他坚决捍卫文人画传统,

融会西法,首次将平民百姓的

日常生活引入国画,

将勃然的生机投注到颓废的传统绘画,

绘出了惊动画坛的现代风俗画。

他在中国近代绘画史上

占据重要的一席之位。

被梁启超誉为

“中国现代美术第一人”!

他就是

一代宗师吴昌硕的弟子

国学大师陈寅格的兄长,

鲁迅的同窗,齐白石的伯乐,

弘一法师李叔同的莫逆之交

民国画坛最富名望的风云人物

——陈师曾

大文豪鲁迅的同窗

君子之交,和而不同

要说陈师曾与大文豪鲁迅有什么交情,就不得不聊聊这两个大男人绝对非同一般的“关系”了!

1876年3月12日,著名诗人陈三立的儿子陈师曾出生了。陈家是官宦之家,家里又是翰墨飘香,在耳读目染中,师曾6岁就开始拿笔学作画,而且画功也不赖。

1898年,23岁的陈师曾考入江南陆师学堂附设的矿务铁路学堂,年仅18岁的鲁迅当时也获得了去江南水师学堂轮机班学习的机会。

不过,那时“倔脾气”的鲁迅很不喜欢学堂总办俞明震,就连俞的亲戚陈师曾也跟着无辜“躺枪”了。鲁迅的爱理不理的与刻意的保持距离,就让这段友谊足足“迟到”几年了!

1902年,师曾偕弟陈寅恪留学日本,入东京弘文学院攻博物学,巧的是,这对命中注定的朋友又撞见了,那时师曾与鲁迅同室而寝,同是异乡人的情愫,让他俩的友谊也慢慢滋了芽。

鲁迅在东京筹办《新生》杂志,师曾是积极的支持者和赞助者。归国后两人一起共事于教育部,交情甚厚,对新知识、新思想的追求是他们一生友谊的基础。

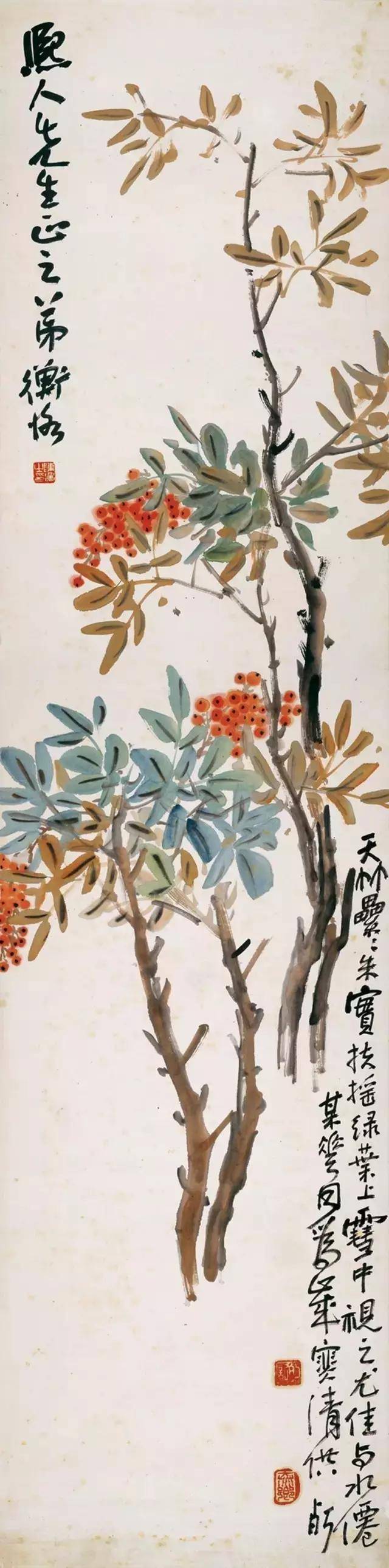

陈师曾 花卉

要说起他俩人到底有多亲密,不妨让我们一起在这位大文豪的日记里一探究竟:

6月14日,“师曾遗小铜印一枚,文曰‘周’。”

6月19日,“往留黎厂买《孟广宗碑》一枚,北齐至后唐造象十二种十四枚,共值四元。”

6月21日,“赠陈师曾《会稽故书杂集》一册。”

7月4日,往琉璃厂买“《杨孟文石门颂》一枚,阙额,银二元;又《北齐等慈寺残碑》及杂造象等七枚,四元;又《北魏石渠造象》等十一种十五枚”。

8月7日,“师曾为代买寿山印章三方,共直五元,季上分去一块。”

8月11日,“师曾为二弟刻名印一,放专文,酬二元。”

8月12日,敦古谊送造象拓本来,买三种五枚,二元三角。

8月14日,陈师曾代购寿石印章三块,直四元五角。

……

从日记里,就可以看出,这两大男人可谓天天“腻歪”在一起,他们一同逛市场,一同收购古籍,满世界找金石拓片……他们对于彼此而言,真是百年难遇的知己!

君子之交,和而不同。陈师曾是世纪初文人画的鼓吹者,显然与鲁迅支持的新文化运动热潮背道而驰。

可我们从陈师曾向鲁迅赠画多幅,为之刻印多枚,并请鲁迅鉴赏他的书画作品,而鲁迅收藏的中国现代国画家的作品也以陈师曾的为最多等等史实铁证看来,鲁迅毫无疑问又十分欣赏陈师曾的画。

或许正是因为陈师曾,在传统绘画里融入的那点市井风情与对传统绘画的那份执着的坚持与喜爱,让鲁迅对绘画终有了大的改观。

鲁迅弟弟周作人在《鲁迅的故家》曾讲过这样一个有趣儿的段子:

年轻时,陈师曾和鲁迅同在北京教育部任职,经常邀集二三友人到绒线胡同西口的清真饭馆去吃牛肉面,从东铁匠胡同斜穿马路过去,路途没多远。

一次,正好有结婚仪仗经过,陈师曾甩开大家,独自跟着花轿,一路跟一路看,几乎与执事相撞。鲁迅伙同他人开口便挖苦他,说师曾心不老,看新娘子入迷了,陈师曾并不辩解。

事后,大家看到陈师曾画的《北京风俗图》,图中有吹鼓手、打执事。鲁迅等人这才明白他追花轿的用意。

从鲁陈的这段君子之交中,我们能看到的是:真正的知己,并不是连同对方的全部都看在眼里,喜在心上,他们之间绝对会有互相的挖苦打趣、互相的不和与分歧,但对于人格魅力这块儿必须是互相吸引的。

鲁迅与陈师曾趣味相投,虽在对待中国传统文化的态度上曾有不同,但这段交往,却也给了鲁迅去理智地了解传统绘画创造了可能。

曾一度对传统中国画评价不高的鲁迅,却沉下了心,从师曾身上得到了关于绘画、雕刻、印制等诸种技术及相关材质的更深切的认识,不得不说,这便是友情的力量了!

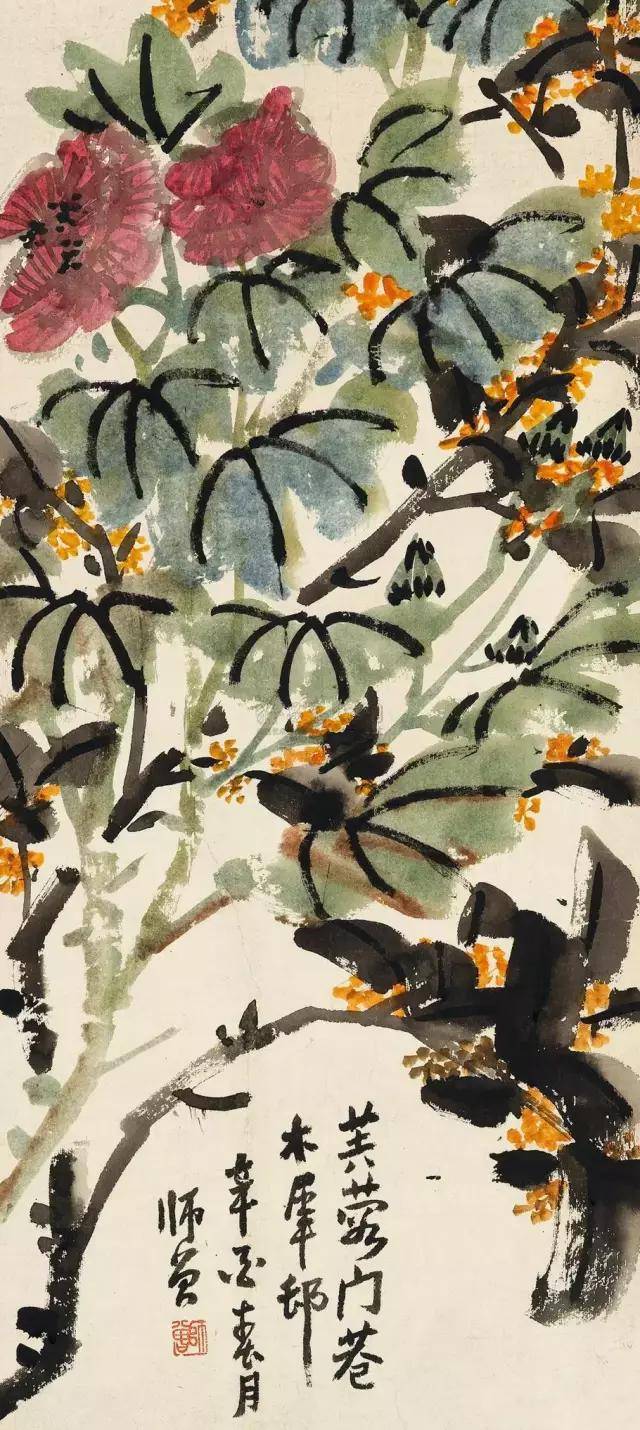

陈师曾作 芙蓉花开 1921年

画坛巨擘齐白石眼中的伯乐

君无我不进,我无君则退

齐白石是怎样成名的?那位提携他的人是谁?相信大部分的人都会异口同声地说,是徐悲鸿。但事实上,齐白石此前早就成了名,而且那时提携他的不是徐悲鸿,而是陈师曾。

在陈师曾一生的交往中,他与齐白石的渊源最是为人称道,可以说,齐白石的成名与成就在很大程度上得益于陈师曾的帮助与提携。

陈师曾的坦荡诚恳与齐白石的虚怀若谷曾为艺坛留下一段佳话!白石老头将自己与陈师曾的结交,视为“一生可纪念的事”,他曾说“君无我不进,我无君则退”,可见对于这位伯乐,齐白石不胜感激。

齐白石从湖南初到北京,北漂的日子全凭以卖画刻印为生,那时尽管齐白石艺术功力深厚,作品题材丰富,但在因循守旧的北京画坛,却不为时人所重,没到后来,人人争相疯抢的地步。画店收他的作品,价格低廉,还要卖了才能给钱。即使这样,也无人问津,有时只能靠摆地摊出售自己的作品,日子过得十分窘迫。

一次,陈师曾在琉璃厂南纸店意外瞧见了齐白石的刻印,便特意找到齐白石的住处访寻,与其探讨艺术并提出中肯的意见,同时鼓励齐白石自创风格,不必求媚于世俗。

一番言语使逆境中的齐白石得到很大的鼓舞,于是下决心衰年变法,自创了红花墨叶的现代国画一派。

关于师曾是如何提携齐白石的,还有一则有趣的故事:

1922年春天,陈师曾受邀参加在东京举办的中日联合绘画展览会。他特意带去了好友齐白石画的几幅花卉山水,展出并销售。陈师曾考虑到吴昌硕的画在日本已享有盛誉,几乎家喻户晓,而齐白石的绘画艺术正需要大力宣扬,就故意把齐白石的画价标得比吴昌硕还高,以显示齐白石水平之高。

日本人大为吃惊,尽管他们一致认为齐白石的画很好,但价格太高,正犹豫入不入手,突然有人打听到在国内齐白石的画目前卖不上高价,于是纷纷派人到中国来收购。

陈师曾闻讯后,马上急电北京各画店将齐白石的画价提高20倍。当日本人赶到北京时,才发现价格与东京相差不多,这个信息反馈到中日联合展览会后,立即掀起了抢购齐白石作品的狂潮,陈师曾画作销售一空。从此,齐白石的名声大噪,常有外国人到北京、到琉璃厂询问、寻购其画作。

不久,陈师曾去世,面对一生的伯乐与挚友的离开,齐白石倍觉伤感、肝肠寸断,诗曰:“哭君归去太匆忙,朋友寥寥心益伤。安得故人今日在,尊前拔剑杀齐璜。”

——《见陈师曾画,题句哭之》

白石老人回忆那段时光时曾说:“我的卖画生涯,一天比一天兴盛起来。这都是师曾提拔我的一番厚意,我是永远忘不了他的。”心中自然也是装着满满的谢意。

一生难会一知音,齐白石遇见了师曾,不再迷途与失望,这是一生的幸事;师曾遇见了白石,没让一代大师埋没世俗,这便是一生的欣慰了!

陈师曾 红梅

弘一法师的莫逆之交

玩具引发的一段佳话

1906年,近代著名画家、皈依佛门后称弘一大师的李叔同与陈师曾结识于日本。两人志趣相投,一见如故,彼此探讨对诗词、绘画、书法、篆刻的认识与见解,成为莫逆之交。

两人回国之后仍多联系。1911年李叔同曾为陈师曾作小传,陈师曾也为李叔同刻印数方。

“师曾画荷花,昔藏余家。癸丑之秋,以贻听泉先生同学。今再展玩,为缀小词。时余将入山坐禅,慧业云云,以美荷花,亦以是自劭也。丙辰寒露。一花一叶,孤芳致洁。昏波不染,成就慧业。”

——《题陈师曾荷花小幅》李叔同

1918年秋,李叔同在杭州出家为僧将十多种民间工艺品赠给知交陈师曾留作纪念,这些儿童玩物都是中、日两国的民间艺术品,有泥马、竹龙、广东泥鸭、无锡大阿福(泥娃娃)、布老虎、日本的泥偶人和维纳斯石膏像等。李叔同因十分喜爱故藏之。

次年,陈师曾又将这些赠品画成一条幅,题为“息斋玩具图”(李叔同曾用过“息翁”的署名),挂于室内,以不忘旧友。

这幅画“将诸物布置满幅,色彩明丽(惟维纳斯石豪像用水墨),题跋的大意是:友人李叔同去岁出家杭州,以平日所爱玩之物,分赠纪念,因图其形象。‘上天下地,同此赏爱者,有几人哉!’”

不过,不幸的是,陈的画幅和李赠的旧物,这些有益的见证,到1966年“文化大革命”时毁失。后人也只能在这段流传于圈内的佳话中,追忆这段君子之交了。

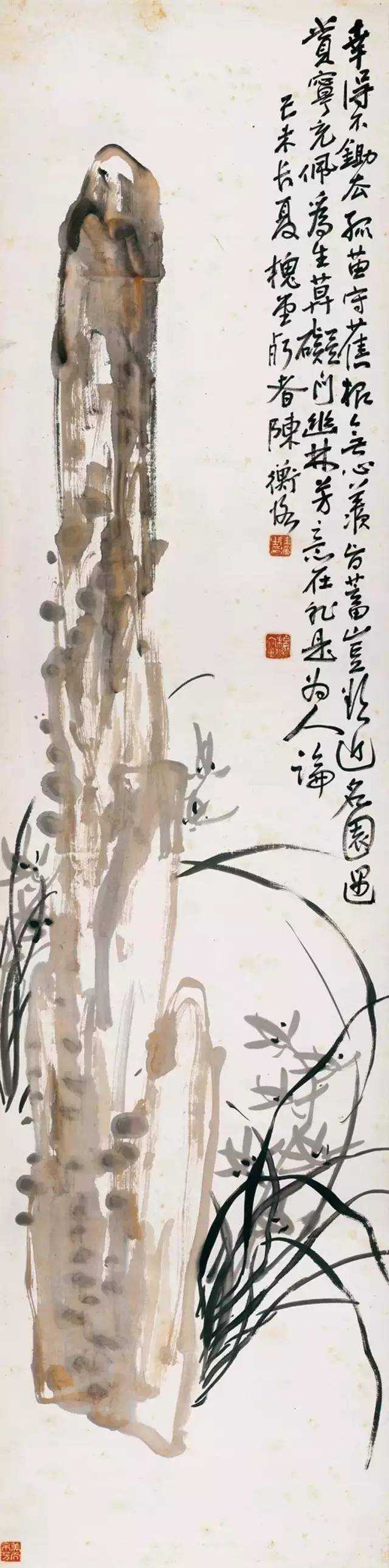

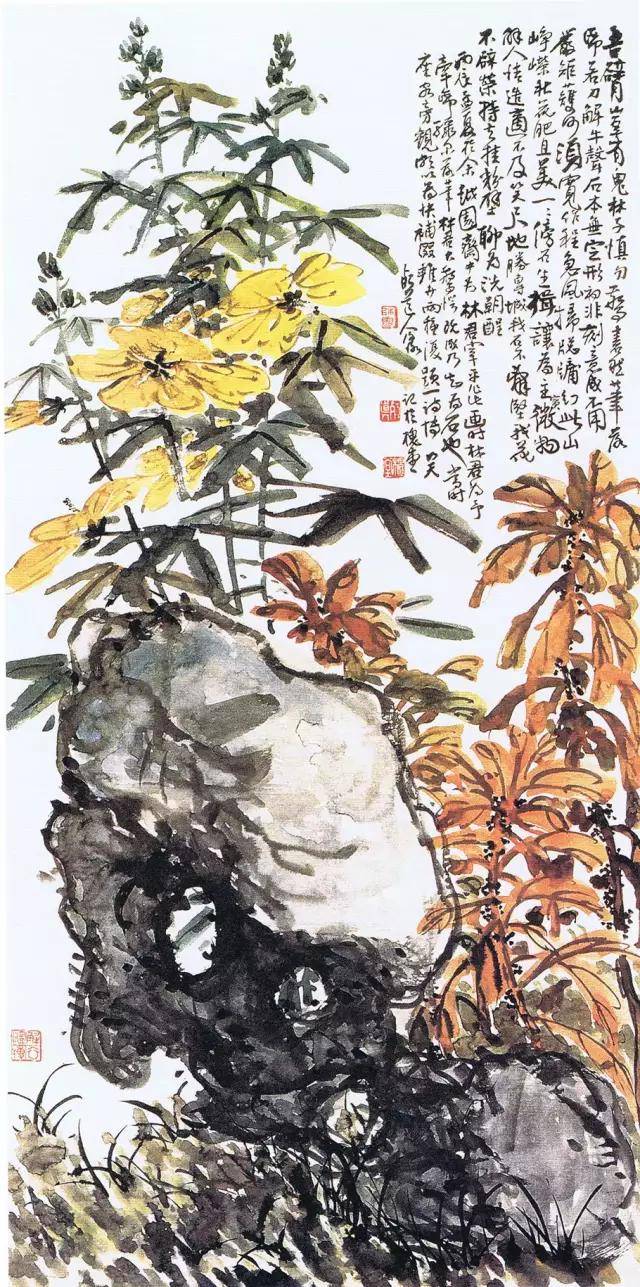

陈师曾 秋花奇石图

诗书画印样样精通

民国画坛最富名望的风云人物

师曾善诗文、书法,尤长于绘画、篆刻。其山水画在承袭明代沈周、清代石涛技法的基础之上,注重师法造化,从自然景观中汲取创作灵感;写意花鸟画近学吴昌硕,远宗明人徐渭、陈淳等大写意笔法,画风雄厚爽健,富有情趣;人物画以意笔勾描,注重神韵,带有速写和漫画的纪实性。

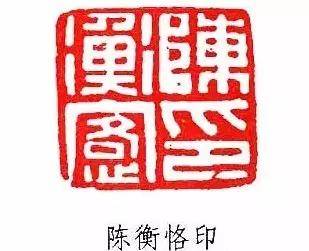

陈师曾篆刻欣赏:

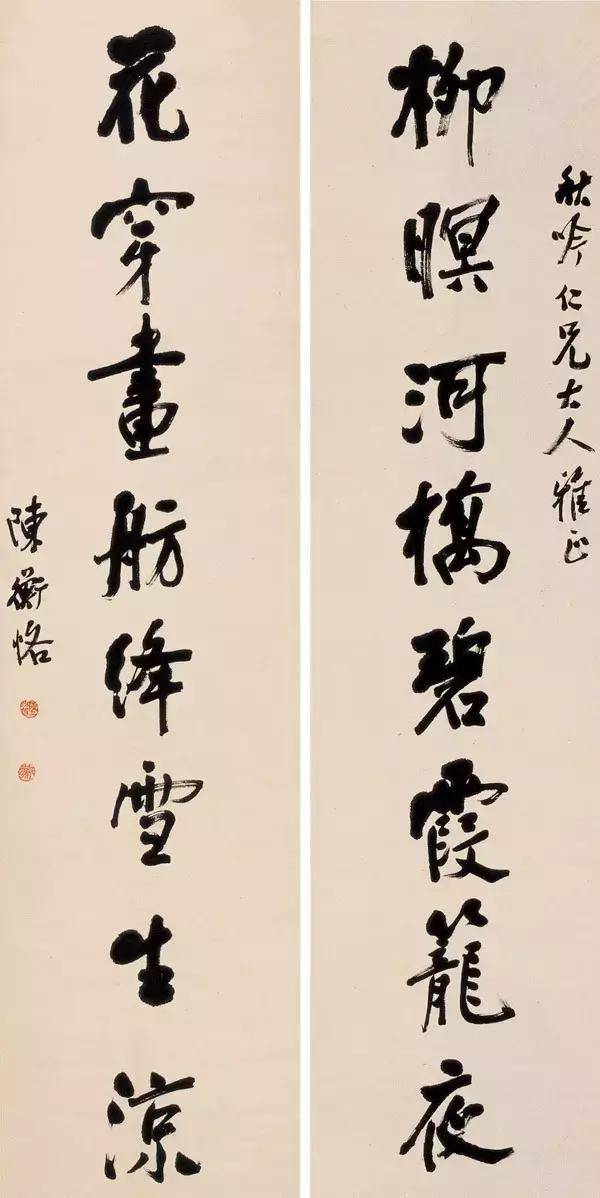

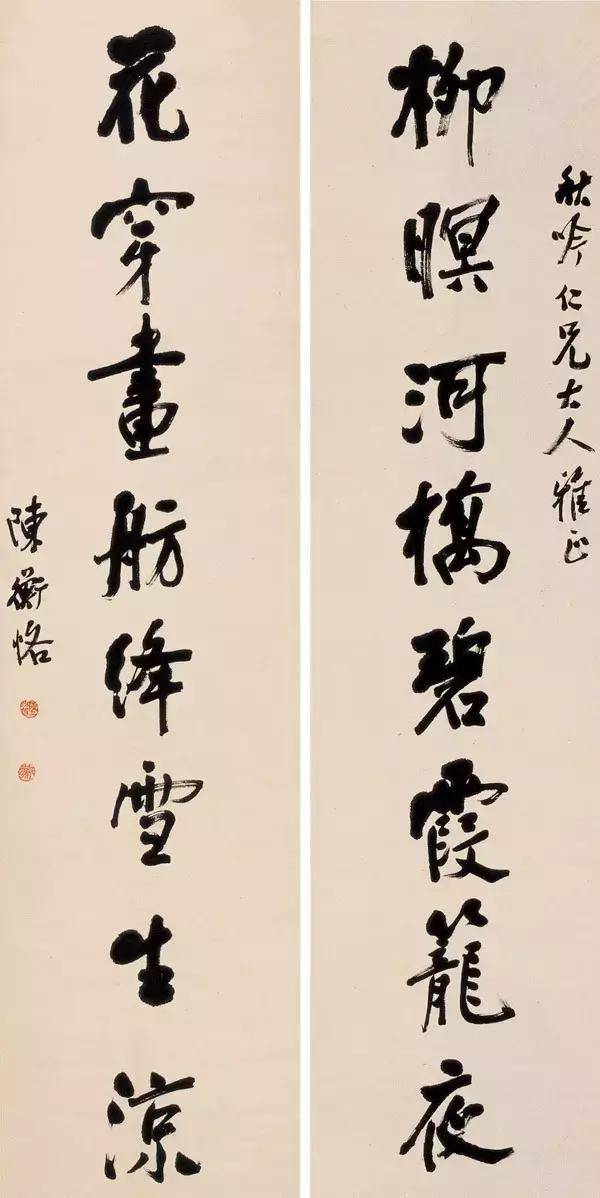

陈师曾书法欣赏:

陈师曾书法

陈师曾书法

陈师曾书法

陈师曾书法

陈师曾书法

绘画方面,师曾并不以人物画名世,其为数不多的人物画创作却在中国近代绘画史上占据了非常重要的地位。他对中国现代美术所产生的深刻影响并非来自于其人物画作品的精熟技艺,而是因为他首次将普通民众的日常生活引入国画。

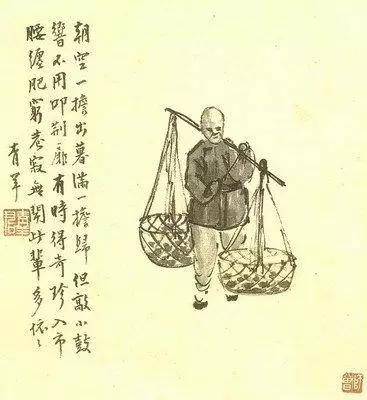

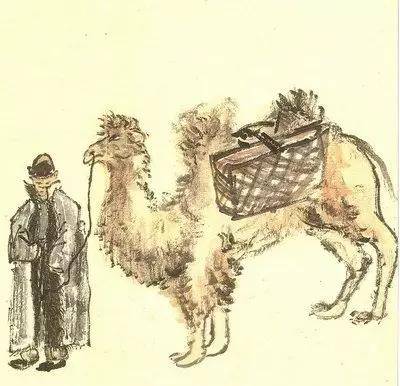

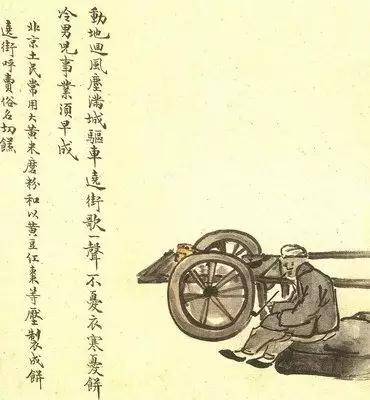

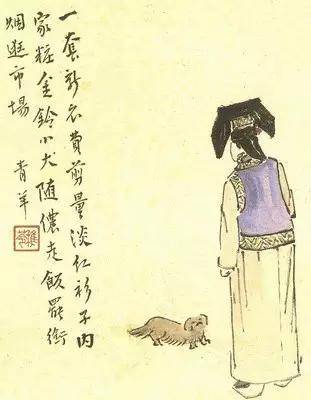

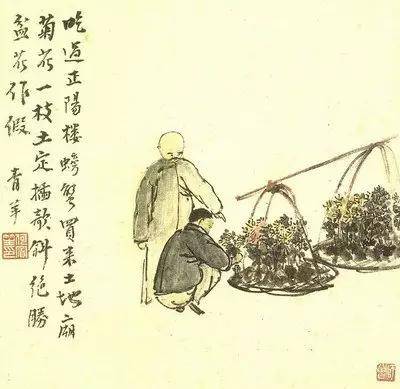

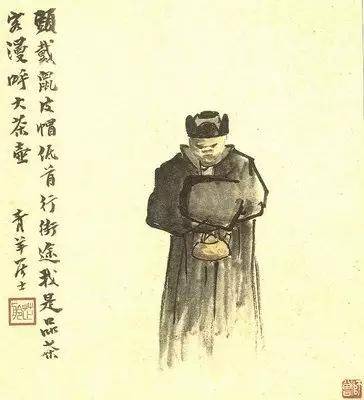

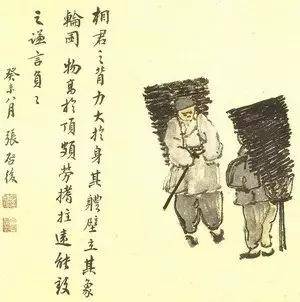

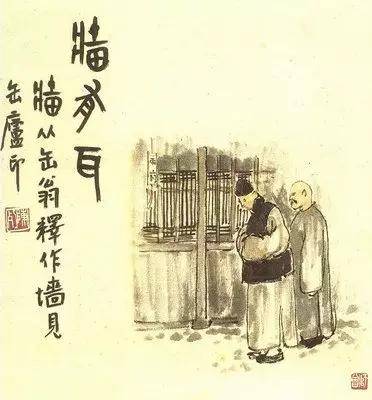

1914年前后,陈师曾初到北京之际,作《北京风俗》册页,以旧京风俗入画,描绘了民间的红白喜事、风俗人情,包括封建遗老之穷愁无聊等情状,其中还涉及到时政的讥讽而类如漫画,充满生活气息和人间情味。此画笔法简练,略施色彩,既有文人画的意趣,又不乏西画之造型与光影,开现代风俗画之新风,堪称二十世纪最早的老北京风俗画!

陈师曾《北京风俗图》欣赏:

算命子

话匣子

货郎

打鼓挑子

旱龙船

丧门鼓

二弦师

送炭驮夫

泼水夫

乞妇

切糕车

顶力人

煤掌包

旗下女

坤书大鼓

菊花担

品茶官

磨刀人

山背子

斗鸟

烤地瓜

墙有耳

1923年,继母病危,

陈师曾急驰南京亲侍继母。

继母病逝月余,师曾因劳累心瘁,

不幸染病去世于石头城,

时年,他才47岁。

他的不幸早逝,

被梁启超喻为

“中国文化界的地震”、

吴昌硕挽曰“朽者不朽”。

陈师曾 荷花慈菇图 纸本设色 89.5cm×46.5cm 中央美术学院藏

1913年至1923年这短暂的10年,

也是陈师曾艺术的黄金时期,

而正在此时怅然离世,

这对于一个艺术家的艺术人生来说,

太过于残酷。

如果没有陈师曾,

20世纪初期的北京画坛一定会黯淡许多。

有人说如果

陈师曾是一个很现实的人,

而不是一位艺术家,

不是一位诗人,

或许能够挺过这些失亲之痛。

可他偏偏就是那么位感性之人、

一位把“人品”置于首位的艺术家、

更是一位中国画坛的灵魂赞颂者。

时过境迁,看着这株画坛

还未繁盛就早早枯萎的香草

不禁叹息

此可谓天妒英才,扼腕痛惜!

故宫馆藏陈师曾传世画作赏析:

陈师曾 山水花卉图册 纸本设色 每开17.9cm×31.5cm 北京故宫博物馆藏

陈师曾 梅花图轴 北京故宫博物馆藏

图绘梅花一枝斜出,骨秀神清,孤峭挺拔。花朵用圈花点蕊之法绘就。

陈师曾 芭蕉山茶图轴 北京故宫博物馆藏

图中画芭蕉与山茶,蕉叶已呈枯黄凋败之势,而一旁的山茶花开正盛。芭蕉树纵贯画面,刚健挺拔,布局大胆,甚有气势。山茶以红花配墨叶,与蕉叶穿插掩映,疏密得当。

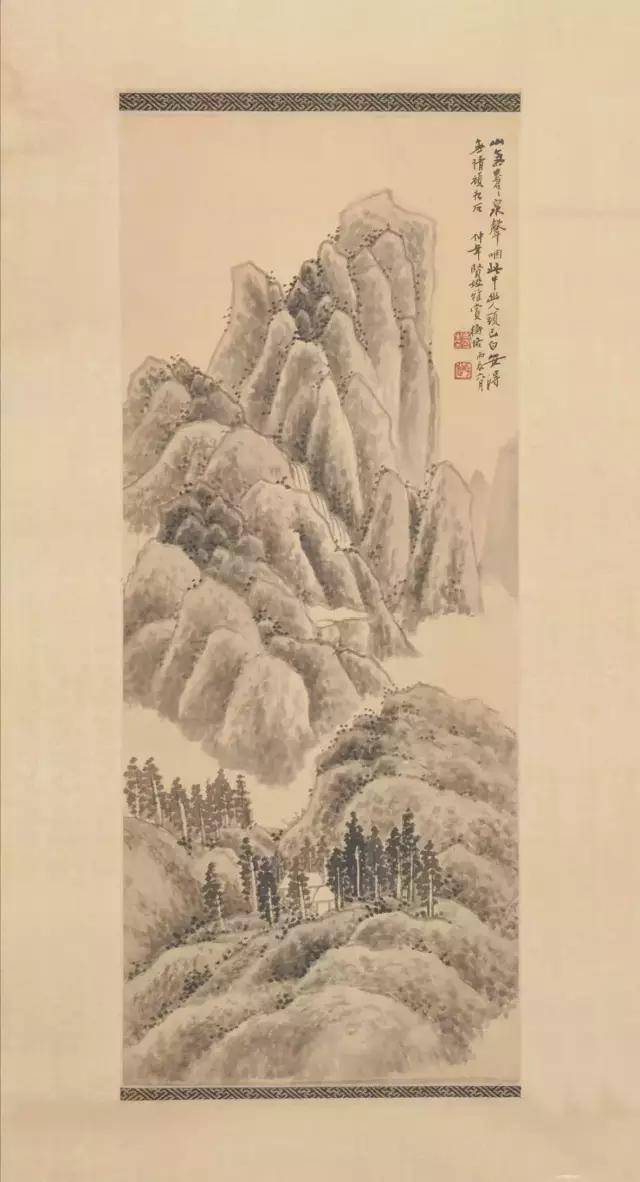

陈师曾 溪山云雨图轴 纸本墨笔 141cm×38.2cm 北京故宫博物馆藏

图画山谷幽涧,板桥茅舍,云烟缭绕,杂树成林。画家用笔墨来塑造物象的形态,而不是以形态去附就笔墨,与单纯为了突出笔墨形式的绘画相比,陈师曾这种尊重自然的态度在某种程度上体现了这一时期画家创作心态的转变。

陈师曾 墨笔山水图轴 绢本墨笔 67cm×27.3cm 北京故宫博物馆藏

陈师曾 读画图轴 纸本设色 87.7cm×46.6cm 北京故宫博物馆藏

此图的创作取材于真实的历史事件。1917年,国内发生水灾,北京一批文化艺术界的知名人士大行义举,在中央公园即现在的北京中山公园举办展览,筹款赈灾。展览汇集作品六七百件,规模相当可观。自题中提及的三人都是当时北京文艺界的领袖级人物。

画家身临现场,将自己看到的画展场景从第一视觉的角度如实地记录,真实生动,具有接近新闻照片一样的写实性。画面上社会各阶层人士汇集一堂,气氛热烈,有穿长袍马褂的老少国人,也有西服革履、金发碧眼的西洋人士,还有身着洋装的时髦女郎,人群排列错落有致,形成一定的空间层次。画中人物的面部用笔简洁随意,带有些漫画色彩。

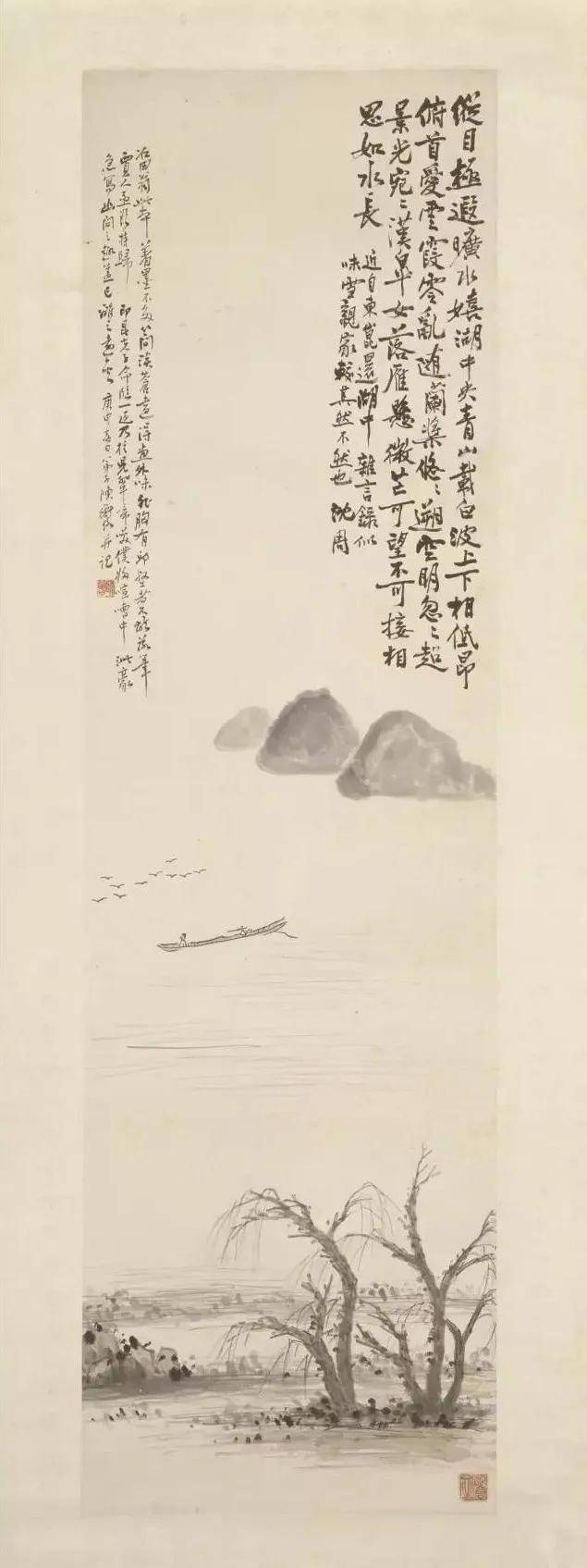

陈师曾 仿沈周山水图轴 纸本设色 140.5cm×40cm 北京故宫博物馆藏

此为陈师曾对临沈周山水之作。画疏柳远山,漠漠湖水中一叶扁舟横渡,空中鸥鸟飞翔,极尽空旷淡远之致。这幅作品是画家于仓促间临写而就,因此笔墨粗放有余而厚重不足,尤其是柳岸部分,师曾自己也不禁感叹“幽闲之趣盖已离之远矣”。

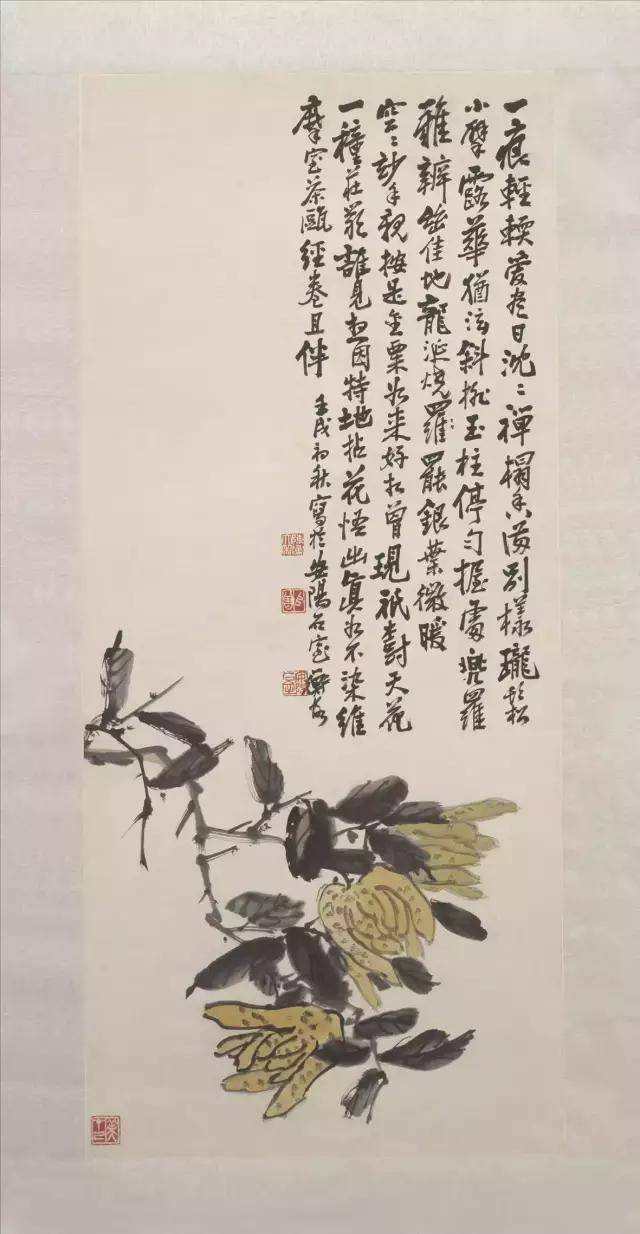

陈师曾 佛手图轴 纸本设色94.9cm×41.5cm 北京故宫博物馆藏

图中画佛手果,造型准确,形态逼真。

陈师曾 藤萝鸲鹆图轴 纸本设色 97.5cm×49.2cm 北京故宫博物馆藏

图中画紫藤花与鸲鹆(即八哥鸟)。花繁叶茂,点染间不甚讲求笔法,墨、色交融,浑然一体。八哥鸟形体准确,神态生动自然。陈师曾作画关注写生,认为不可脱离实物,但也不可拘泥于实物,追求的是“不即不离”,“不似之似”,“入乎法中,出乎法外”的境界。

陈师曾 桃花图轴 纸本设色 132.9cm×33.5cm 北京故宫博物馆藏

图画虬枝枯干,桃花盛开。用笔较干,墨色中多有飞白之处,表现老树粗糙的质感。花朵直接以纯色点染,笔法圆熟老练。

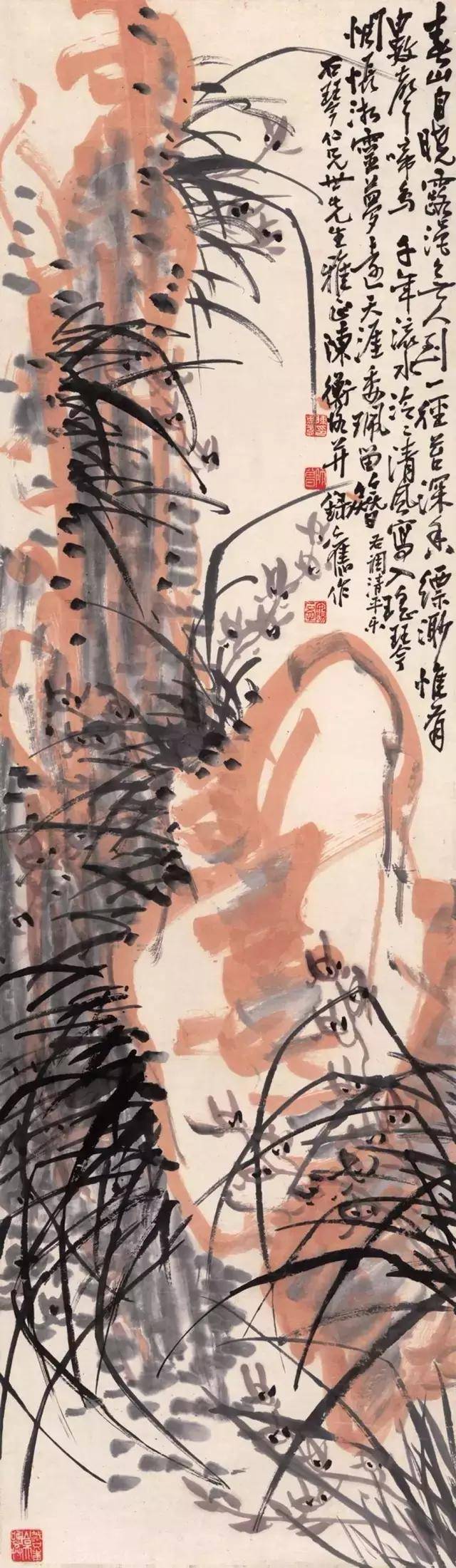

陈师曾 榴石图轴 纸本设色 133.2cm×32cm 北京故宫博物馆藏

图中画秋季花果,有石榴、秋葵等。用笔相当饱满,笔势灵动。敷色时融入淡墨,以缓解色彩的浓度和鲜亮,从而达到雅致的色彩效果。

陈师曾、张大千 墨荷图轴 纸本墨笔 178.5cm×47.4cm 北京故宫博物馆藏

图中陈师曾画荷用笔粗放,富有拙趣,而张大千画的水草笔触伶俐潇洒,英气勃勃,二人之画风差异明显,但相互补充,配合颇为默契。画面突出了荷花出淤泥而不染的高洁品格,令人观之似觉暗香浮动。

陈师曾 秋花图轴 纸本设色 177.8cm×89.8cm 北京故宫博物馆藏

图中画秋葵、雁来红、菊花等秋季花卉,构图随意,笔势挥洒自如。

陈师曾 墨荷图轴 纸本墨笔 62.7cm×26.5cm 北京故宫博物馆藏

陈师曾 蕉石幽鸟图轴 纸本设色 137cm×32.9cm 北京故宫博物馆藏

图中画芭蕉、湖石、蔷薇花和小鸟等景物。其中芭蕉和湖石用大写意笔法,笔势粗放不羁,色墨结合,水分充沛。蔷薇花枝与小鸟的刻画相对细腻,在构图时布置在画面的黄金分割点上,既增添了画面的生趣又平衡了构图。画中作者的自题诗句内容幽默俏皮,诗画情景交融,相得益彰。

陈师曾 花卉图轴 纸本设色 123cm×29.4cm 北京故宫博物馆藏

图中以写意笔法画菊花、玉兰、牡丹、萱草四种,参差排列,随意布局,与题画诗句相互穿插,好像将杂画长卷改为纵向构图,别有新意。

陈师曾 蔬果图扇 纸本设色 16.7cm×51.9cm 北京故宫博物馆藏